«كيف نحل مشكلتنا-انتماؤنا للأمة»: الفرق بين المراجعتين

(أنشأ الصفحة ب' تصنيف:كتابات عمار الجر') |

|||

| سطر ١: | سطر ١: | ||

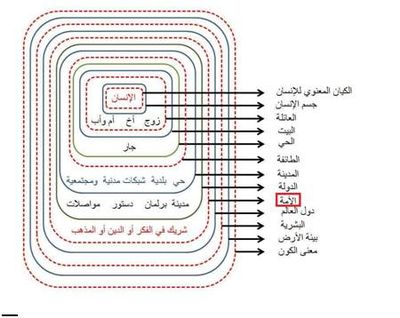

| − | + | [[ملف:كيان الأمة.jpg|تصغير|يسار|400بك|كيان الأمة]] | |

| − | + | كيان الأمة | |

| + | سلسلة كيف نحل مشكلتنا؟ | ||

| + | 16 من نحن؟ محاولة لإيجاد الانسجام بين الكيانات التي ننتمي إليها. (متابعة) | ||

| + | **************** | ||

| + | هذه الصور بعدستي وصورة هذا الشاب في دكان التوابل والعطارة ليست من سوق العطارين في حلب ولا حتى من سوق "المدينة" فيها قبل أن يدمر جزئياً. سوق "المدينة" ما زال حياً ولكن في مكان آخر. هذه الدكان هي في سوق واحدة من شقيقات حلب القريبات. لا ليس سوق الحميدية في دمشق ولا السوق الطويل في حماة أو في حمص أو غيرها. إنها شقيقة حلب البعيدة مسافة و القريبة روحاً "مراكش" عاصمة المغرب القديمة القريبة إلى القلوب. واحدة من شقيقات حلب العزيزات المؤمنات الطاهرات العفيفات اللطيفات المؤدبات الجميلات المفعمات بالحيوية والرشاقة. | ||

| + | الصور هي من زيارتي الأخيرة للمغرب الحبيب قبل شهر ونصف خلال مشاركتنا العلمية لأكثر من أسبوعين في واحد من أضخم المؤتمرات العالميةCOP22 في موضوع له علاقة وثيقة بهذه السلسلة فمشاركتنا كانت حول "الإدارة الذكية للمدن" والتي يصطلح عليها ب"إدارة المدن الذكية Smart Cities. هذا المؤتمر المتجدد دورياً حضره مئة وثلاثة وثلاثين رئيس وحاكم دولة نظراً لحساسية موضوعه الأساسي "المناخ" على مستقبل البشرية ومستقبل الأرض. وعدم اهتمامنا (نحن السوريون أو المغاربة) بالمناخ يعود إلى عدم إدراكنا لانتمائنا لأمنا الأرض وهو يشبه عدم اهتمامنا بتقوية العلاقات بين حلب وشقيقاتها نظراً لعدم وعينا لمسؤوليتنا تجاه الأمة وهو يشبه كذلك عدم اهتمامنا بمدننا "ومنها حلب" إلا من خلال تأثرنا الانفعالي نتيجة الدماء والقنابل والتدمير والإشاعات. المواضيع التي شاركنا فيها في هذا المؤتمر حول الإدارة الذكية للمدن تتعلق مباشرة بهذه السلسلة وإن شاء الله سأعرض بعضها عندما نصل في هذه السلسلة إلى الحلول. وسأفصل في زيارتي عن التقارب بين المدينتين والشعبين الأخوين لاحقاً ربما في سلسلة خاصة فإعادة العلاقات العميقة التي تربط مدن بلاد الشام ببعضها وبأخواتها لا يحتاج إلا إلى وعي منظم في عصر الانفجار المعلوماتي. | ||

| + | أتجول في شوارع المغرب أشعر بعاطفة غريبة وأشعر بعلاقة عميقة عميقة وأشعر أن بعض الاختلافات الظاهرة ليست إلا نتيجة الحدود المختلقة التي تشكلت في عهود متأخرة. | ||

| + | أشعر بالحب الذي يحيط بي من كل جانب وخصوصاً عندما يسمع الناس أني سوري. أسير في الشوارع التي أعرفها بعمق وحتى لو لم أرها من قبل. أخاطب الناس أشعر أنني أعرف كيف يفكرون. حتى ولو اختلفت اللهجة. تستغرب المهندسة الأوربية التي تعمل معنا في الفريق العلمي كيف أستطيع أن أخاطب سائق التكسي بهذه الحرارة مع أني لا أعرفه (فعلياً هو يشبه السائق في حلب)!! أعرف كيف يمكن أن يثق بي أخي في المغرب وكيف يمكن أن ينصحني كما ينصحني أخي في بلاد الشام و كيف يمكن أن يدعوني ببساطة لبيته كما في حلب وكيف يمكن أن يجبرني عندما يدعوني على أن أملأ معدتي ثلاثة قدرتها الاستيعابية تماما كما هو أخي في حلب لأنه في العمق يشبهه تماماً بل وكيف يمكن أن يغشني أخي البائع المغربي كما يمكن أن يغشني أخي البائع في حلب!!. يعرض علي بعضهم بضاعته السياحية ظناً منه أنني سائح وعندما أقول له "أنا سوري" يبتسم لي من القلب ونختصر النقاش ويفهم مباشرة بأن ثقافة معظم السوريين كمعظم المغاربة لا تهتم لكثير من أنواع البضائع السياحية ولا تدفع أسعاراً سياحية! | ||

| + | هذه العلاقات التي لا يعي عموم الناس كيف بنيت لا تمتد فقط من حلب إلى مراكش كما قد نظن بل تمتد نسبياً في كل البلاد التي وصل إليها الإسلام فيمكنني أن افهم سلوك الباكستاني أو الأفغاني وأن أتفاهم معه. وهي تسمح يالاندماج الجزئي مع كثير من البلاد حتى لو لم يؤمن سكانها بالرسالة فمثلاً يمكننا أن نشعربوجود كثير من المفاهيم المشتركة مثلاً بين اليوناني وبين السوري. والعلاقات الراقية ضمن المجتمعات الإسلامية لا تشمل فقط معتنقيه بل تتجاوزها إلى معظم من يعيشون فيه فاحترام الوالدين يتأثر به أيضاً غير المسلمين ممن يعيشون في مجتمعات إسلامية. وعلاقات المؤمنين المتينة تمتد (بالأصل) إلى من يشاركونه جزئياً بعض مرتكزاته ممن يؤمنون بوجوب الانحياز للعدل (كالمنصفين من بني البشر) أو من يؤمنون بوجود خالق فوقنا يوصينا بفعل الخير (كأهل الكتاب) ويستفيد من هذه العلاقات كثير من الناس من المسلمين وغير المسلمين من دون أن يشعروا بما فيهم كثيرون ممن عاشوا ويعيشون ضمن هذه الأمة ممن تم تثقيفه ليحقد على الإسلام! | ||

| + | هناك الكثير من العوامل التي توحد بين كثير من المجموعات البشرية في العالم فلقد رأيت أن هناك تشابهاً كبيراً بين سكان أمريكا الجنوبية يميزهم عن سكان أمريكا الشمالية. فمعظمهم كاثوليك ذو أصول عرقية متقاربة يتكلمون لغة واحدة تقريباً (الاسبانية والبرتغالية متقاربتان) يطبقون الدين بطريقة متشابهة. عندهم عاطفة وحرارة متشابهة ويوجد قواسم كثيرة بينهم ولكن هذا التشابه يبقى بعيداً عن صلة المغربي بالشامي. فكيف كيف نشأت هذه الروابط بين المسلمين: | ||

| + | • بالأصل تستند الأمة إلى عقيدة جامعة تجيب عن تساؤلات أصيلة في أعماق الإنسان : من أنا؟ من أين أتيت؟ لماذا الإنسان مختلف؟ ما معنى الحياة؟ ما معنى الموت؟. تجيب العقيدة الإسلامية إجابات واضحة تبين أن الكون كله ناشئ عن خالق أعلى من الوجود المادي للكون كله. وأن الإنسان والبشرية كلها مؤهل لأعلى درجة للتحكم بالأرض كخليفة لهذا الإله وأنه مكلف بعمارتها وأنه مسؤول (كفرد وكجماعة) عن ذلك وأنه محاسب بعد موته على ذلك. التساؤلات الإنسانية يطرحها أي إنسان حقيقي واقتناع أبناء الأمة بهذه الإجابات تساعد على التقريب بين الناس ومن الطبيعي عندما يؤمن عدد من الناس بمسؤوليتهم الجماعية عن الأرض أن يتقاربوا وعندما يؤمنون بالحساب يوم القيامة عما قاموا به كأفراد ومؤسسات أن يتقاربوا وعندما يشعرون بأن عليهم مهمة جماعية خلال حياتهم لا تنجز إلا بالتنسيق أن يتقاربوا. | ||

| + | • ثم تتعمق المفاهيم التي تجمع بين أبناء الأمة بسبب التصورات المنبثقة عن العقيدة الجامعة تلك التصورات عن العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الأساسية. فبالأصل بناء على تلك العقيدة تتعمق نظرة الإنسان المسؤولة لعلاقته بأمه وبجاره وبالحيوان الذي يعيش في بيئته وبالشجرة بجانبه وبتركيبات الجمادات من حوله. كذلك تتحدد علاقته بالجماعة الإنسانية التي عليه أن يتعاون معها على بناء الأرض. هذا يعمق أكثر فأكثر الروابط بين أبناء الأمة المبنية. | ||

| + | • وهنا يأخذ القرآن الكريم موقعاً خاصاً لتوحيد تلك التصورات بين أبناء الأمة. إن النقل العلمي للنص القرآني منذ نزوله قد جعل للأمة مرجعاً موحداً يجمعها بالأصل رغم اختلافها بالفروع. و تأخذ بشكل خاص حياة الرسول الكريم أهمية خاصة حيث يعتبر تفاعله مع بيئته نموذجاً عملياً جامعاً موجهاً ومسجلاً لأهم إنسان آمن بالعقيدة وأقرب الناس لمصدرها فلقد أنزلت الرسالة عليه. رغم أن الإسلام يتطلب أن يؤمن الإنسان بأن الخالق واحد وأن رسل الله عبر التاريخ يحملون نفس الرسالة إلا أنه لم يتح لحفظ ما جاء به الانبياء الكرام عيسى وموسى (وغيرهم) عليهم السلام ما أتيح لرسالة النبي الكريم محمد عليه السلام. | ||

| + | • وعن التعاليم تنشئ العبادات التي تقارب بين الناس بشكل عجيب فمن خلال سعي الإنسان للاقتراب من ربه يقترب من كل ابناء الأمة. فالصلوات اليومية بنفس الطريقة والحث على صلاة الجماعة والالتزام بصلاة الجمعة والذهاب لصلاة العيد والتزين في العيد والتوجه تحو قبلة واحدة ودفع الزكاة بطريقة متشابهة على أصناف متشابهين والجوع المشترك خلال شهر كامل وقطع الصيام بوقت واحد والسعي للحج إلى مكان واحد في وقت واحد يوحد الناس من حيث لا يشعرون. | ||

| + | • أيضاً المعاملات الناشئة عن الالتزام بالتعليمات الدينية توحد الناس من حيث لا يشعرون ومن بعدها الاجتهادات القانونية والتشريعية المتراكمة خلال حوالي ألف وأربعمئة سنة كانت تساعد على التقريب بين أبناء الأمة. | ||

| + | • أيضاً بالتدريج وبناء على وحدة النظرة للكون نظرياً وعملياً المستندة للفطرة نشأت وحدة ثقافية متراكمة حيث أصبحت اللغة العربية هي اللغة العالمية الثقافية الجامعة مكانياً وزمانياً للبشر. فمن ناحية المكان كانت العربية اللغة المشتركة لكل سكان العالم فيما يسمى بالقرون الوسطى وهي واحدة من خمس لغات عالمية فقط مقبولة اليوم في الأمم المتحدة. وهي اللغة التي ما زال معظم المسلمين في العالم يعرفون جزءاً ولو يسيراً منها . أما زمانياً فهي اللغة الوحيدة التي تسمح ببناء ثقافة إنسانية متراكمة فهي تسمح لعموم الناس أن يستوعبوا أقوال بشر مروا في موكب الإنسانية قبل ألف سنة وكثير من معاجمها المعتمدة اليوم كتبت منذ مئات السنين. | ||

| + | • التاريخ المشترك أيضاً يجمع هؤلاء الناس. فلقد كانت البلاد في الحالة العامة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مفتوحة على بعضها ورغم أن السفر من مكان لآخر كان يتطلب وقتاً طويلاً إلا أن الثقافة كانت تنتشر وأشعار ابي العلاء المعري كان تصل الهند كما تصل المغرب. لم تكن تلك البلدان تحكم من شخص واحد ولكنها في كثير من الأحيان كانت تدار بأسلوب واحد حتى لو اختلف الاشخاص ولو تصارعوا. ما كانت الصراعات تؤثر على الوحدة الثقافية. فوجود حكام متعددين لم يكن يمنع من تداول الشعر الأندلسي ولم يكن يمنع زرياب من السفر إلى بغداد ولم يكن يمنع ابن بطوطة من الوصول للهند. | ||

| + | • أيضاً التمدد الاستعماري شمل معظم هذه البلدان وسياسات التفريق بين ما يسمى الأمازيغ والعرب في المغرب هي نفسها تم استخدامها بين ما يسمى الكرد والعرب في بلاد الشام والرافدين وهي نفسها التي استخدمت للتفريق بين الهندوس والمسلمين في الهند. والانسحاب التدريجي للقوى العسكرية الاستعمارية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية أيضاً شمل تلك البلدان. | ||

| + | هذا الانتماء القوي العميق له أثر كبير في حياة المنطقة وفي حياة العالم كله وفي صياغة مستقبله ولكنه يعاني من كثير من المشاكل: | ||

| + | • يوجد تناس لنواة الانتماء للأمة والتي هي العقيدة المنسجمة مع الفطرة ومع رغبة الإنسان العميقة في فعل الخير والتعاون عليه. في كثير من الأحيان يتم إظهار محاسن الفرد المسلم والمجتمع المسلم ليس من خلال توضيح ما في الإسلام من خير بالمقارنة مع غيره بل من خلال الافتراء على مبادئ الافراد وعلى تشكيلات المجتمعات الأخرى. | ||

| + | • بشكل مناقض لما يتطلبه الدين لقد نشطت روح دينية في بلادنا (وربما لعشرات السنوات أو لقرون) تعزل الإنسان عن واقعه باسم الدين. فالناس تركز على كون طعامها حلالاً ولكنها لا تهتم بإجراء الدراسات لمعرفة تركيب الطعام الذي تأكله. والناس تعتبر أن القيام بالعمل عبادة وأن الرشوة حرام ولكنها لا تهتم بمعرفة تركيبة المؤسسة التي تعمل فيها ومدى فائدتها للبشر. لقد تحول الدين إلى مجموعة من التعليقات على الافعال وليس إلى محرض داخلي لتوليد الأفعال الإيجابية نفسها. | ||

| + | • لقد تحول هذا الانتماء عند كثير من الناس إلى انتماء قبلي صرف. صحيح أن الممارسات اليومية المشتركة تجعل الناس متقاربين ولكنّ تحول الممارسات إلى عادت منقطعة عن المحرض الداخلي جعلت الناس يشعرون بالانتماء من دون تفكير فكما يمكن أن يمكن للشخص أن ينصر ابن حارته مقابل الحارات الأخرى أو ابن مدينته مقابل المدن الأخرى كذلك يمكنه من دون تفكير أن ينصر من هو مسلم مقابل من هو غير مسلم حتى ولو كان ظالماً. | ||

| + | • نتيجة ذلك فإن هذا الانتماء في كثير من الأحيان لا يعبر عن انتماء للقيم والمثل وإنما هو انتماء عنصري بشكل ما لمن يشبهني. ولذا تجد بعض المسلمين قريباً جداً من مسلم كاذب وبعيداً عن غير مسلم صادق في نفس بيئة العمل. | ||

| + | • يعتقد بعض المسلمين أن الانتماء القوي للأمة يتضمن الشعور بعدم انتماء لما هو من غير الأمة وهذا يكرس الانتماء القبلي ويمنع من التقارب التدريجي مع باقي الناس بناء على القيم التي هي أساس الدين وليس العرق. | ||

| + | • يعتقد كثير من الناس أن الانتماء الشائع للإسلام على العموم يجب أن يرافقه توجه مباشر عدائي باتجاه ما يسمى بالغرب. هذا الكلام شديد الحساسية وهو يعود إلى العهد الاستعماري فما يزال هناك لبس في عقول الناس بين الدول التي كانت موجودة في المنطقة قبيل الاحتلال الاستعماري والتي كانت تسمى "إسلامية" وبين الإسلام نفسه. كما يوجد خلط بين بنية الدول الاستعمارية قبل قرن من الزمان وبين بنيتها اليوم. كما يوجد خلط بين بنية مؤسسات الدولة في العالم الغربي وبين تركيبة الشعب نفسه كما يوجد عدم وعي للثقافات المتعددة وبنى الدول المختلفة فيما يسمى العالم الغربي بل وفي كل العالم. هذا الخلط بين الماضي والحاضر بين الفرد والدولة بين الدولة ومجموعة الدول بين الدولة وبين كل مؤسساتها بين الدولة والأساس الاخلاقي الذي يجتمع هليه سكانها كل هذا الخلط لا يسمح باستيعاب ما يحدث في العالم فيكفي أن يقول أحدهم أن السبب فيما يحصل في سوريا مثلاً هو الغرب حتى يصفق الناس له من المؤيدين والمعارضين. أما ما هو المقصود بالغرب في هذه الحالة و كيف يحدث ذلك ومن الذي يقوم به وكيف يمكنني تجنبه وما واجبي تجاه ذلك فكل هذا لا يهم المتكلم أو المعلق لأنه لا يبحث حقاً عن أسباب المشكلة كي يحلها بعمق. بهذه العقلية سيفهم الكثيرون ممن يقرؤون هذا الكلام وسيظنون بأني أؤيد أو أو أعارض الغرب دون أن يوضحوا في أذهانهم معنى "الغرب" هذا. | ||

| + | • من أخطر ما حدث في الحقبة الاستعمارية وما يحدث في العالم اليوم هو قبول الإنسان المسلم والمجتمع المسلم بالمال كقيمة مرجعية لبناء المؤسسات والمجتمعات والدول وما ينتج عنها من روح الدعاية الكاذبة والدعوة المتعاظمة للاستهلاك. ولعلنا سنتحدث عن ذلك في مكان آخر. | ||

| + | • هذا بعد خروج المستعمر بدأ وضع حدود سياسية فاصلة وظهر مفهوم الدولة بمعنى جديد لم يعتد عليه سكان المنطقة. الانتماء لمؤسسات جامعة كبيرة تساعد البشر الذين يعيشون في منطقة واحدة على التعاون ضروري ولا شك وهذا هو بالأساس مفهوم الدولة وهو لا يتناقض مع الأمة. ولكن بدأت عملية تغيير ثقافي عميق وتم مع الزمن خلق انتماءين للإنسان أحدهما للدولة متناقض مع انتماءه للأمة. تم التلاعب بشكل خاص على هذه المفاهيم في الدول الديكتاتورية حيث لا يدرك الإنسان معنى الدولة ويصبح انتماؤه إليها مجرداً عن الوعي وعن الإحساس بما عليه من واجبات وما له من حقوق. أيضاً نفس المفهوم الذي يقدم بخبث للدولة يقدم أيضاً للعرق وكأن العرق هو الذي يعطي الإنسان مبادئه وهكذا يتم توليد التناقض بين كون الإنسان أمازيغياً وبين كونه مغربياً كذلك يتم توليد التناقض بين كونه سورياً وبين كونه كردياً وكذلك يتم توليد التناقض بين كونه عربياً (من ناحية الانتماء الثقافي وليس العرقي) وبين كونه مسلماً. في الظرف الحالي في الأزمة السورية يتم توظيف هذه التناقضات إلى أقصى درجة ولذا تجد المشايخ التي تعينها المخابرات تدعو إلى "طاعة ولي الأمر" وفي نفس الوقت تلقي من تطلق على نفسها جماعة إسلامية القبض على شخص وتسأله "هل أنت سوري أم مسلم!!" وتقول جماعة أخرى "أنت كردي ولست عربي" وتقول جماعة رابعة "أنت عربي ولست كردي" وتقول خامسة " نحن إسلام ولسنا لا عرب ولا أكراد" وتجد بعض ابناء الأقليات يشتمون الإسلام مع أنه السبب الأساسي في تماسك علاقاتهم الاسرية كون البيئة التي يعيشون فيها مرتبطة بالاسلام بالمقارنة مع أبناء نفس الاقلية الذين تشتت نسبياً بناؤهم الأسري كونهم عاشوا في مناطق أخرى. | ||

| + | • عدم وضوح معنى الدولة في سوريا لم يؤثر فقط على الأمة بل أدى إلى استسلام الناس السريع للخلط العجيب الذي تقوم به المخابرات لخلط أجهزة الدولة بالسلطة السرية التي تديرها فتجد المخابرات قد سحبت كل الخدمات من المناطق التي لا تخضع مباشرة لسيطرتها وقد استجابت مؤسسات الدولة مباشرة لذلك. بنفس الوقت فإن بعض الجماعات المعارضة بدأت تهاجم مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة كهدف عدو وتأخذ منه ما تقول عنه بأنه غنائم!! بنفس الوقت ونتيجة جهل الناس بمعنى الدولة لم يكن لدى معظم الجماعات المسلحة أي مشروع لبناء دولة ولذا فقد كان ما يجذب الناس للالتحاق بها هو أنها أصيبت من جرائم القصف أو الطيران هو النقمة من جرائم المخابرات وليس مشروع بناء دولة ولذا لا تحوي اسماء الجماعات افكاراً عن البناء وإنما تحوي أسماء تربطها بجذر إسلامي فحسب. ولذا فقد تطور موضوع ما يسمى بالثورة سريعاً إلى قضية هل تعيش في مناطق تحكمها المخابرات ومؤسسات الدولة التقليدية أو تعيش في مناطق تديرها الجماعات الثورية وبدون مؤسسات تقليدية؟. ولم يتعب أحد من الشعب السوري نفسه حتى الآن بتسجيل الجرائم الإدارية الهائلة التي ترتكب بشكل روتيني في مؤسسات الدولة بما يجعلها أداة طيعة بيد المخابرات ولم يفكر أحد في آلية تطوير مناعة المؤسسات لمواجهة تلك السيطرة التي تعتمد على تربية معينة للإنسان تجعله معزولاً عن أهداف مؤسسات الدولة وقراراتها الإدارية ولو كان موظفاً فيها . | ||

| + | • أيضاً يتم بشكل مدروس تشويه صورة أبناء الأمة بنظر بعض ويتم الخلط بين الحاكم والمحكوم ويتم تعميم الأخطاء الفردية كي تعطي انطباعاً عاماً سيئاً عن جماعات باكملها وعن شعوب كاملة من شعوب الأمة. فمشكلة الصحراء (الغربية أو المغربية) تبقى موضوعاً مفتوحاً لفصل الجزائر عن المغرب ولتوتير العلاقة بين أبناء الشعبين تماماً كما تم افتعال صراع بين الشعب الجزائري والمصري نتيجة مباراة كرة قدم. و في ظل المأساة في سوريا يتم حقن الناس ضد إخوتهم من سكان الجزيرة العربية فهذا يشتم السعودية وذاك يشتم الإمارات وثالث يشتم قطر والكويت. وكثير من الناس لا تميز بين الحاكم والمحكوم وتظن أن الحاكم مطلق التصرف في أحكامه فهي لا تعرف شيئاً عن التاريخ الذي تشكلت من خلاله دول شبه الجزيرة العربية بشكل مشابه للطريقة التي تم تشكيل دول بلاد الشام ولكن خلط المصطلحات كفيل بأن تبقى النقاشات غير المفيدة مستمرة وتعطي انطباعاً لاصحابها بانهم مجاهدون! | ||

| + | • إن ابتعاد كثير من أبناء الأمة عن العمل المؤسسي يجعل الانتماء لها انفعالياً ولذا تجد الأمة مهتمة لما يحدث في سوريا ومستعدة للتبرع من أجلها وكثير من الشباب مستعد للقدوم إليها للدفاع عن ابنائها . ولكن فيما عدا الحالة الانفعالية لا توجد محاولات فعلية لإنشاء جسور حقيقية علمية واقتصادية واجتماعية. ولا أتكلم هنا عن النظم الحاكمة فقط بل على عقلية الأفراد. لا يوجد تعاون حقيقي بين الأساتذة الجامعيين ولا يوجد تعاون بين الأطباء أو المهندسين. | ||

| + | رغم كل شيء لا تزال الروابط قوية بين أبناء الأمة. ولا تزال العواطف جياشة. ولكنها روابط غير مثمرة. في عصر المعلومات يمكن لأي فرد منا أن يطور علاقته مع إخوته في المشرق أو في المغرب بدون جواز سفر. يمكن للاستاذ الجامعي أن يكتشف الاستاذ الجامعي ويمكن للطلاب أن يرتبطوا بالطلاب ويمكن للخبرات أن تتكامل وللعواطف أن تفعّل وللأمة وللبشرية أن تستفيد | ||

| + | إن الانفجار المعلوماتي يجعل كل مبادئ البشرية وعقائدها على المحك. فمع تواصل الناس منذ نعومة أظفارهم لن يصمد الدين المغلق الموروث كثيراً وكذلك لن تصمد الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المنغلقة كثيراً. لن تصمد العقائد والجماعات التي تعتمد على التحريض على الآخرين. والناس في كل العالم في أمس الحاجة إلى فكر يفهمونه علمي جامع رحيم يوافق فطرتهم وعواطفهم | ||

[[تصنيف:كتابات عمار الجر]] | [[تصنيف:كتابات عمار الجر]] | ||

المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٤٣، ١٢ أغسطس ٢٠٢٠

كيان الأمة سلسلة كيف نحل مشكلتنا؟ 16 من نحن؟ محاولة لإيجاد الانسجام بين الكيانات التي ننتمي إليها. (متابعة)

هذه الصور بعدستي وصورة هذا الشاب في دكان التوابل والعطارة ليست من سوق العطارين في حلب ولا حتى من سوق "المدينة" فيها قبل أن يدمر جزئياً. سوق "المدينة" ما زال حياً ولكن في مكان آخر. هذه الدكان هي في سوق واحدة من شقيقات حلب القريبات. لا ليس سوق الحميدية في دمشق ولا السوق الطويل في حماة أو في حمص أو غيرها. إنها شقيقة حلب البعيدة مسافة و القريبة روحاً "مراكش" عاصمة المغرب القديمة القريبة إلى القلوب. واحدة من شقيقات حلب العزيزات المؤمنات الطاهرات العفيفات اللطيفات المؤدبات الجميلات المفعمات بالحيوية والرشاقة. الصور هي من زيارتي الأخيرة للمغرب الحبيب قبل شهر ونصف خلال مشاركتنا العلمية لأكثر من أسبوعين في واحد من أضخم المؤتمرات العالميةCOP22 في موضوع له علاقة وثيقة بهذه السلسلة فمشاركتنا كانت حول "الإدارة الذكية للمدن" والتي يصطلح عليها ب"إدارة المدن الذكية Smart Cities. هذا المؤتمر المتجدد دورياً حضره مئة وثلاثة وثلاثين رئيس وحاكم دولة نظراً لحساسية موضوعه الأساسي "المناخ" على مستقبل البشرية ومستقبل الأرض. وعدم اهتمامنا (نحن السوريون أو المغاربة) بالمناخ يعود إلى عدم إدراكنا لانتمائنا لأمنا الأرض وهو يشبه عدم اهتمامنا بتقوية العلاقات بين حلب وشقيقاتها نظراً لعدم وعينا لمسؤوليتنا تجاه الأمة وهو يشبه كذلك عدم اهتمامنا بمدننا "ومنها حلب" إلا من خلال تأثرنا الانفعالي نتيجة الدماء والقنابل والتدمير والإشاعات. المواضيع التي شاركنا فيها في هذا المؤتمر حول الإدارة الذكية للمدن تتعلق مباشرة بهذه السلسلة وإن شاء الله سأعرض بعضها عندما نصل في هذه السلسلة إلى الحلول. وسأفصل في زيارتي عن التقارب بين المدينتين والشعبين الأخوين لاحقاً ربما في سلسلة خاصة فإعادة العلاقات العميقة التي تربط مدن بلاد الشام ببعضها وبأخواتها لا يحتاج إلا إلى وعي منظم في عصر الانفجار المعلوماتي. أتجول في شوارع المغرب أشعر بعاطفة غريبة وأشعر بعلاقة عميقة عميقة وأشعر أن بعض الاختلافات الظاهرة ليست إلا نتيجة الحدود المختلقة التي تشكلت في عهود متأخرة. أشعر بالحب الذي يحيط بي من كل جانب وخصوصاً عندما يسمع الناس أني سوري. أسير في الشوارع التي أعرفها بعمق وحتى لو لم أرها من قبل. أخاطب الناس أشعر أنني أعرف كيف يفكرون. حتى ولو اختلفت اللهجة. تستغرب المهندسة الأوربية التي تعمل معنا في الفريق العلمي كيف أستطيع أن أخاطب سائق التكسي بهذه الحرارة مع أني لا أعرفه (فعلياً هو يشبه السائق في حلب)!! أعرف كيف يمكن أن يثق بي أخي في المغرب وكيف يمكن أن ينصحني كما ينصحني أخي في بلاد الشام و كيف يمكن أن يدعوني ببساطة لبيته كما في حلب وكيف يمكن أن يجبرني عندما يدعوني على أن أملأ معدتي ثلاثة قدرتها الاستيعابية تماما كما هو أخي في حلب لأنه في العمق يشبهه تماماً بل وكيف يمكن أن يغشني أخي البائع المغربي كما يمكن أن يغشني أخي البائع في حلب!!. يعرض علي بعضهم بضاعته السياحية ظناً منه أنني سائح وعندما أقول له "أنا سوري" يبتسم لي من القلب ونختصر النقاش ويفهم مباشرة بأن ثقافة معظم السوريين كمعظم المغاربة لا تهتم لكثير من أنواع البضائع السياحية ولا تدفع أسعاراً سياحية! هذه العلاقات التي لا يعي عموم الناس كيف بنيت لا تمتد فقط من حلب إلى مراكش كما قد نظن بل تمتد نسبياً في كل البلاد التي وصل إليها الإسلام فيمكنني أن افهم سلوك الباكستاني أو الأفغاني وأن أتفاهم معه. وهي تسمح يالاندماج الجزئي مع كثير من البلاد حتى لو لم يؤمن سكانها بالرسالة فمثلاً يمكننا أن نشعربوجود كثير من المفاهيم المشتركة مثلاً بين اليوناني وبين السوري. والعلاقات الراقية ضمن المجتمعات الإسلامية لا تشمل فقط معتنقيه بل تتجاوزها إلى معظم من يعيشون فيه فاحترام الوالدين يتأثر به أيضاً غير المسلمين ممن يعيشون في مجتمعات إسلامية. وعلاقات المؤمنين المتينة تمتد (بالأصل) إلى من يشاركونه جزئياً بعض مرتكزاته ممن يؤمنون بوجوب الانحياز للعدل (كالمنصفين من بني البشر) أو من يؤمنون بوجود خالق فوقنا يوصينا بفعل الخير (كأهل الكتاب) ويستفيد من هذه العلاقات كثير من الناس من المسلمين وغير المسلمين من دون أن يشعروا بما فيهم كثيرون ممن عاشوا ويعيشون ضمن هذه الأمة ممن تم تثقيفه ليحقد على الإسلام! هناك الكثير من العوامل التي توحد بين كثير من المجموعات البشرية في العالم فلقد رأيت أن هناك تشابهاً كبيراً بين سكان أمريكا الجنوبية يميزهم عن سكان أمريكا الشمالية. فمعظمهم كاثوليك ذو أصول عرقية متقاربة يتكلمون لغة واحدة تقريباً (الاسبانية والبرتغالية متقاربتان) يطبقون الدين بطريقة متشابهة. عندهم عاطفة وحرارة متشابهة ويوجد قواسم كثيرة بينهم ولكن هذا التشابه يبقى بعيداً عن صلة المغربي بالشامي. فكيف كيف نشأت هذه الروابط بين المسلمين: • بالأصل تستند الأمة إلى عقيدة جامعة تجيب عن تساؤلات أصيلة في أعماق الإنسان : من أنا؟ من أين أتيت؟ لماذا الإنسان مختلف؟ ما معنى الحياة؟ ما معنى الموت؟. تجيب العقيدة الإسلامية إجابات واضحة تبين أن الكون كله ناشئ عن خالق أعلى من الوجود المادي للكون كله. وأن الإنسان والبشرية كلها مؤهل لأعلى درجة للتحكم بالأرض كخليفة لهذا الإله وأنه مكلف بعمارتها وأنه مسؤول (كفرد وكجماعة) عن ذلك وأنه محاسب بعد موته على ذلك. التساؤلات الإنسانية يطرحها أي إنسان حقيقي واقتناع أبناء الأمة بهذه الإجابات تساعد على التقريب بين الناس ومن الطبيعي عندما يؤمن عدد من الناس بمسؤوليتهم الجماعية عن الأرض أن يتقاربوا وعندما يؤمنون بالحساب يوم القيامة عما قاموا به كأفراد ومؤسسات أن يتقاربوا وعندما يشعرون بأن عليهم مهمة جماعية خلال حياتهم لا تنجز إلا بالتنسيق أن يتقاربوا. • ثم تتعمق المفاهيم التي تجمع بين أبناء الأمة بسبب التصورات المنبثقة عن العقيدة الجامعة تلك التصورات عن العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الأساسية. فبالأصل بناء على تلك العقيدة تتعمق نظرة الإنسان المسؤولة لعلاقته بأمه وبجاره وبالحيوان الذي يعيش في بيئته وبالشجرة بجانبه وبتركيبات الجمادات من حوله. كذلك تتحدد علاقته بالجماعة الإنسانية التي عليه أن يتعاون معها على بناء الأرض. هذا يعمق أكثر فأكثر الروابط بين أبناء الأمة المبنية. • وهنا يأخذ القرآن الكريم موقعاً خاصاً لتوحيد تلك التصورات بين أبناء الأمة. إن النقل العلمي للنص القرآني منذ نزوله قد جعل للأمة مرجعاً موحداً يجمعها بالأصل رغم اختلافها بالفروع. و تأخذ بشكل خاص حياة الرسول الكريم أهمية خاصة حيث يعتبر تفاعله مع بيئته نموذجاً عملياً جامعاً موجهاً ومسجلاً لأهم إنسان آمن بالعقيدة وأقرب الناس لمصدرها فلقد أنزلت الرسالة عليه. رغم أن الإسلام يتطلب أن يؤمن الإنسان بأن الخالق واحد وأن رسل الله عبر التاريخ يحملون نفس الرسالة إلا أنه لم يتح لحفظ ما جاء به الانبياء الكرام عيسى وموسى (وغيرهم) عليهم السلام ما أتيح لرسالة النبي الكريم محمد عليه السلام. • وعن التعاليم تنشئ العبادات التي تقارب بين الناس بشكل عجيب فمن خلال سعي الإنسان للاقتراب من ربه يقترب من كل ابناء الأمة. فالصلوات اليومية بنفس الطريقة والحث على صلاة الجماعة والالتزام بصلاة الجمعة والذهاب لصلاة العيد والتزين في العيد والتوجه تحو قبلة واحدة ودفع الزكاة بطريقة متشابهة على أصناف متشابهين والجوع المشترك خلال شهر كامل وقطع الصيام بوقت واحد والسعي للحج إلى مكان واحد في وقت واحد يوحد الناس من حيث لا يشعرون. • أيضاً المعاملات الناشئة عن الالتزام بالتعليمات الدينية توحد الناس من حيث لا يشعرون ومن بعدها الاجتهادات القانونية والتشريعية المتراكمة خلال حوالي ألف وأربعمئة سنة كانت تساعد على التقريب بين أبناء الأمة. • أيضاً بالتدريج وبناء على وحدة النظرة للكون نظرياً وعملياً المستندة للفطرة نشأت وحدة ثقافية متراكمة حيث أصبحت اللغة العربية هي اللغة العالمية الثقافية الجامعة مكانياً وزمانياً للبشر. فمن ناحية المكان كانت العربية اللغة المشتركة لكل سكان العالم فيما يسمى بالقرون الوسطى وهي واحدة من خمس لغات عالمية فقط مقبولة اليوم في الأمم المتحدة. وهي اللغة التي ما زال معظم المسلمين في العالم يعرفون جزءاً ولو يسيراً منها . أما زمانياً فهي اللغة الوحيدة التي تسمح ببناء ثقافة إنسانية متراكمة فهي تسمح لعموم الناس أن يستوعبوا أقوال بشر مروا في موكب الإنسانية قبل ألف سنة وكثير من معاجمها المعتمدة اليوم كتبت منذ مئات السنين. • التاريخ المشترك أيضاً يجمع هؤلاء الناس. فلقد كانت البلاد في الحالة العامة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مفتوحة على بعضها ورغم أن السفر من مكان لآخر كان يتطلب وقتاً طويلاً إلا أن الثقافة كانت تنتشر وأشعار ابي العلاء المعري كان تصل الهند كما تصل المغرب. لم تكن تلك البلدان تحكم من شخص واحد ولكنها في كثير من الأحيان كانت تدار بأسلوب واحد حتى لو اختلف الاشخاص ولو تصارعوا. ما كانت الصراعات تؤثر على الوحدة الثقافية. فوجود حكام متعددين لم يكن يمنع من تداول الشعر الأندلسي ولم يكن يمنع زرياب من السفر إلى بغداد ولم يكن يمنع ابن بطوطة من الوصول للهند. • أيضاً التمدد الاستعماري شمل معظم هذه البلدان وسياسات التفريق بين ما يسمى الأمازيغ والعرب في المغرب هي نفسها تم استخدامها بين ما يسمى الكرد والعرب في بلاد الشام والرافدين وهي نفسها التي استخدمت للتفريق بين الهندوس والمسلمين في الهند. والانسحاب التدريجي للقوى العسكرية الاستعمارية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية أيضاً شمل تلك البلدان. هذا الانتماء القوي العميق له أثر كبير في حياة المنطقة وفي حياة العالم كله وفي صياغة مستقبله ولكنه يعاني من كثير من المشاكل: • يوجد تناس لنواة الانتماء للأمة والتي هي العقيدة المنسجمة مع الفطرة ومع رغبة الإنسان العميقة في فعل الخير والتعاون عليه. في كثير من الأحيان يتم إظهار محاسن الفرد المسلم والمجتمع المسلم ليس من خلال توضيح ما في الإسلام من خير بالمقارنة مع غيره بل من خلال الافتراء على مبادئ الافراد وعلى تشكيلات المجتمعات الأخرى. • بشكل مناقض لما يتطلبه الدين لقد نشطت روح دينية في بلادنا (وربما لعشرات السنوات أو لقرون) تعزل الإنسان عن واقعه باسم الدين. فالناس تركز على كون طعامها حلالاً ولكنها لا تهتم بإجراء الدراسات لمعرفة تركيب الطعام الذي تأكله. والناس تعتبر أن القيام بالعمل عبادة وأن الرشوة حرام ولكنها لا تهتم بمعرفة تركيبة المؤسسة التي تعمل فيها ومدى فائدتها للبشر. لقد تحول الدين إلى مجموعة من التعليقات على الافعال وليس إلى محرض داخلي لتوليد الأفعال الإيجابية نفسها. • لقد تحول هذا الانتماء عند كثير من الناس إلى انتماء قبلي صرف. صحيح أن الممارسات اليومية المشتركة تجعل الناس متقاربين ولكنّ تحول الممارسات إلى عادت منقطعة عن المحرض الداخلي جعلت الناس يشعرون بالانتماء من دون تفكير فكما يمكن أن يمكن للشخص أن ينصر ابن حارته مقابل الحارات الأخرى أو ابن مدينته مقابل المدن الأخرى كذلك يمكنه من دون تفكير أن ينصر من هو مسلم مقابل من هو غير مسلم حتى ولو كان ظالماً. • نتيجة ذلك فإن هذا الانتماء في كثير من الأحيان لا يعبر عن انتماء للقيم والمثل وإنما هو انتماء عنصري بشكل ما لمن يشبهني. ولذا تجد بعض المسلمين قريباً جداً من مسلم كاذب وبعيداً عن غير مسلم صادق في نفس بيئة العمل. • يعتقد بعض المسلمين أن الانتماء القوي للأمة يتضمن الشعور بعدم انتماء لما هو من غير الأمة وهذا يكرس الانتماء القبلي ويمنع من التقارب التدريجي مع باقي الناس بناء على القيم التي هي أساس الدين وليس العرق. • يعتقد كثير من الناس أن الانتماء الشائع للإسلام على العموم يجب أن يرافقه توجه مباشر عدائي باتجاه ما يسمى بالغرب. هذا الكلام شديد الحساسية وهو يعود إلى العهد الاستعماري فما يزال هناك لبس في عقول الناس بين الدول التي كانت موجودة في المنطقة قبيل الاحتلال الاستعماري والتي كانت تسمى "إسلامية" وبين الإسلام نفسه. كما يوجد خلط بين بنية الدول الاستعمارية قبل قرن من الزمان وبين بنيتها اليوم. كما يوجد خلط بين بنية مؤسسات الدولة في العالم الغربي وبين تركيبة الشعب نفسه كما يوجد عدم وعي للثقافات المتعددة وبنى الدول المختلفة فيما يسمى العالم الغربي بل وفي كل العالم. هذا الخلط بين الماضي والحاضر بين الفرد والدولة بين الدولة ومجموعة الدول بين الدولة وبين كل مؤسساتها بين الدولة والأساس الاخلاقي الذي يجتمع هليه سكانها كل هذا الخلط لا يسمح باستيعاب ما يحدث في العالم فيكفي أن يقول أحدهم أن السبب فيما يحصل في سوريا مثلاً هو الغرب حتى يصفق الناس له من المؤيدين والمعارضين. أما ما هو المقصود بالغرب في هذه الحالة و كيف يحدث ذلك ومن الذي يقوم به وكيف يمكنني تجنبه وما واجبي تجاه ذلك فكل هذا لا يهم المتكلم أو المعلق لأنه لا يبحث حقاً عن أسباب المشكلة كي يحلها بعمق. بهذه العقلية سيفهم الكثيرون ممن يقرؤون هذا الكلام وسيظنون بأني أؤيد أو أو أعارض الغرب دون أن يوضحوا في أذهانهم معنى "الغرب" هذا. • من أخطر ما حدث في الحقبة الاستعمارية وما يحدث في العالم اليوم هو قبول الإنسان المسلم والمجتمع المسلم بالمال كقيمة مرجعية لبناء المؤسسات والمجتمعات والدول وما ينتج عنها من روح الدعاية الكاذبة والدعوة المتعاظمة للاستهلاك. ولعلنا سنتحدث عن ذلك في مكان آخر. • هذا بعد خروج المستعمر بدأ وضع حدود سياسية فاصلة وظهر مفهوم الدولة بمعنى جديد لم يعتد عليه سكان المنطقة. الانتماء لمؤسسات جامعة كبيرة تساعد البشر الذين يعيشون في منطقة واحدة على التعاون ضروري ولا شك وهذا هو بالأساس مفهوم الدولة وهو لا يتناقض مع الأمة. ولكن بدأت عملية تغيير ثقافي عميق وتم مع الزمن خلق انتماءين للإنسان أحدهما للدولة متناقض مع انتماءه للأمة. تم التلاعب بشكل خاص على هذه المفاهيم في الدول الديكتاتورية حيث لا يدرك الإنسان معنى الدولة ويصبح انتماؤه إليها مجرداً عن الوعي وعن الإحساس بما عليه من واجبات وما له من حقوق. أيضاً نفس المفهوم الذي يقدم بخبث للدولة يقدم أيضاً للعرق وكأن العرق هو الذي يعطي الإنسان مبادئه وهكذا يتم توليد التناقض بين كون الإنسان أمازيغياً وبين كونه مغربياً كذلك يتم توليد التناقض بين كونه سورياً وبين كونه كردياً وكذلك يتم توليد التناقض بين كونه عربياً (من ناحية الانتماء الثقافي وليس العرقي) وبين كونه مسلماً. في الظرف الحالي في الأزمة السورية يتم توظيف هذه التناقضات إلى أقصى درجة ولذا تجد المشايخ التي تعينها المخابرات تدعو إلى "طاعة ولي الأمر" وفي نفس الوقت تلقي من تطلق على نفسها جماعة إسلامية القبض على شخص وتسأله "هل أنت سوري أم مسلم!!" وتقول جماعة أخرى "أنت كردي ولست عربي" وتقول جماعة رابعة "أنت عربي ولست كردي" وتقول خامسة " نحن إسلام ولسنا لا عرب ولا أكراد" وتجد بعض ابناء الأقليات يشتمون الإسلام مع أنه السبب الأساسي في تماسك علاقاتهم الاسرية كون البيئة التي يعيشون فيها مرتبطة بالاسلام بالمقارنة مع أبناء نفس الاقلية الذين تشتت نسبياً بناؤهم الأسري كونهم عاشوا في مناطق أخرى. • عدم وضوح معنى الدولة في سوريا لم يؤثر فقط على الأمة بل أدى إلى استسلام الناس السريع للخلط العجيب الذي تقوم به المخابرات لخلط أجهزة الدولة بالسلطة السرية التي تديرها فتجد المخابرات قد سحبت كل الخدمات من المناطق التي لا تخضع مباشرة لسيطرتها وقد استجابت مؤسسات الدولة مباشرة لذلك. بنفس الوقت فإن بعض الجماعات المعارضة بدأت تهاجم مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة كهدف عدو وتأخذ منه ما تقول عنه بأنه غنائم!! بنفس الوقت ونتيجة جهل الناس بمعنى الدولة لم يكن لدى معظم الجماعات المسلحة أي مشروع لبناء دولة ولذا فقد كان ما يجذب الناس للالتحاق بها هو أنها أصيبت من جرائم القصف أو الطيران هو النقمة من جرائم المخابرات وليس مشروع بناء دولة ولذا لا تحوي اسماء الجماعات افكاراً عن البناء وإنما تحوي أسماء تربطها بجذر إسلامي فحسب. ولذا فقد تطور موضوع ما يسمى بالثورة سريعاً إلى قضية هل تعيش في مناطق تحكمها المخابرات ومؤسسات الدولة التقليدية أو تعيش في مناطق تديرها الجماعات الثورية وبدون مؤسسات تقليدية؟. ولم يتعب أحد من الشعب السوري نفسه حتى الآن بتسجيل الجرائم الإدارية الهائلة التي ترتكب بشكل روتيني في مؤسسات الدولة بما يجعلها أداة طيعة بيد المخابرات ولم يفكر أحد في آلية تطوير مناعة المؤسسات لمواجهة تلك السيطرة التي تعتمد على تربية معينة للإنسان تجعله معزولاً عن أهداف مؤسسات الدولة وقراراتها الإدارية ولو كان موظفاً فيها . • أيضاً يتم بشكل مدروس تشويه صورة أبناء الأمة بنظر بعض ويتم الخلط بين الحاكم والمحكوم ويتم تعميم الأخطاء الفردية كي تعطي انطباعاً عاماً سيئاً عن جماعات باكملها وعن شعوب كاملة من شعوب الأمة. فمشكلة الصحراء (الغربية أو المغربية) تبقى موضوعاً مفتوحاً لفصل الجزائر عن المغرب ولتوتير العلاقة بين أبناء الشعبين تماماً كما تم افتعال صراع بين الشعب الجزائري والمصري نتيجة مباراة كرة قدم. و في ظل المأساة في سوريا يتم حقن الناس ضد إخوتهم من سكان الجزيرة العربية فهذا يشتم السعودية وذاك يشتم الإمارات وثالث يشتم قطر والكويت. وكثير من الناس لا تميز بين الحاكم والمحكوم وتظن أن الحاكم مطلق التصرف في أحكامه فهي لا تعرف شيئاً عن التاريخ الذي تشكلت من خلاله دول شبه الجزيرة العربية بشكل مشابه للطريقة التي تم تشكيل دول بلاد الشام ولكن خلط المصطلحات كفيل بأن تبقى النقاشات غير المفيدة مستمرة وتعطي انطباعاً لاصحابها بانهم مجاهدون! • إن ابتعاد كثير من أبناء الأمة عن العمل المؤسسي يجعل الانتماء لها انفعالياً ولذا تجد الأمة مهتمة لما يحدث في سوريا ومستعدة للتبرع من أجلها وكثير من الشباب مستعد للقدوم إليها للدفاع عن ابنائها . ولكن فيما عدا الحالة الانفعالية لا توجد محاولات فعلية لإنشاء جسور حقيقية علمية واقتصادية واجتماعية. ولا أتكلم هنا عن النظم الحاكمة فقط بل على عقلية الأفراد. لا يوجد تعاون حقيقي بين الأساتذة الجامعيين ولا يوجد تعاون بين الأطباء أو المهندسين. رغم كل شيء لا تزال الروابط قوية بين أبناء الأمة. ولا تزال العواطف جياشة. ولكنها روابط غير مثمرة. في عصر المعلومات يمكن لأي فرد منا أن يطور علاقته مع إخوته في المشرق أو في المغرب بدون جواز سفر. يمكن للاستاذ الجامعي أن يكتشف الاستاذ الجامعي ويمكن للطلاب أن يرتبطوا بالطلاب ويمكن للخبرات أن تتكامل وللعواطف أن تفعّل وللأمة وللبشرية أن تستفيد إن الانفجار المعلوماتي يجعل كل مبادئ البشرية وعقائدها على المحك. فمع تواصل الناس منذ نعومة أظفارهم لن يصمد الدين المغلق الموروث كثيراً وكذلك لن تصمد الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المنغلقة كثيراً. لن تصمد العقائد والجماعات التي تعتمد على التحريض على الآخرين. والناس في كل العالم في أمس الحاجة إلى فكر يفهمونه علمي جامع رحيم يوافق فطرتهم وعواطفهم