«ثورات مقارنة-شذرات»: الفرق بين المراجعتين

Faris.atassi (نقاش | مساهمات) |

Faris.atassi (نقاش | مساهمات) |

||

| سطر ٣٠٨: | سطر ٣٠٨: | ||

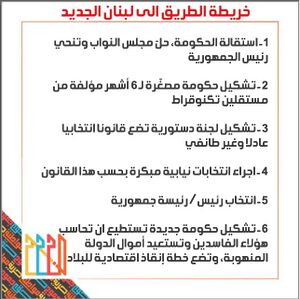

هل يا ترى نفس طريقة التفكير ام نفس الحالة يين العراق ولبنان. هل هذه خطوات ممكنة؟ | هل يا ترى نفس طريقة التفكير ام نفس الحالة يين العراق ولبنان. هل هذه خطوات ممكنة؟ | ||

| + | |||

| + | =2 تشرين الثاني 2019، تعليق على مقالة "جمهوران وساحة واحدة"= | ||

| + | [https://www.alquds.co.uk/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82/?fbclid=IwY2xjawHArHBleHRuA2FlbQIxMQABHWU3Cwr-mOV7coCfRbTxbtR1QLhezcC6tYzerBw2CXlHIzCVY4Qum4fsfQ_aem_KeAIvEbpXHrqssdacTGlyg جمهوران وساحة واحدة:حراك لا يقبل الانقسام؟] | ||

| + | |||

| + | |||

| + | قراءة سامي الكيال دائما تحمل الجديد والعميق. وتجدر الملاحظة ان مقالات الكاتبين موريس العايق وسامي الكيال متزامنة وتشترك بالموضوع واحيانا حتى بالمفردات، مثل "الحراك الاجتماعي". لا توجد مؤامرة بالتأكيد لغسل دماغ القراء، ويمكن لانهما يكتبان دوريا ويشاهدان نفس الاخبار ويقاربان الظواهر بادوات تحليلية متشابهة واعني الماركسية. يمكن حتى ان نتخيل حوارا بين الكاتبين. واعتقد انه على كل الكتاب السوريين ان يدخلوا في مثل هذه الحوارات. عندنا مادة خام هائلة هي ثورة فشلت وحرب مأساوية ومنظومة دولية واقليمية في مرحلة انتقالية وادوات تحليلية لم تعد كافية والكل يسعى لتلافي العجز. الوسط الفكري السوري اليوم وسط خلاق. قد يكون الوسط العربي بأجمعه كذلك لكني لا اطلع على بقية الاجواء العربية لاني احب الدخول في التفاصيل قبل التنظير وهذا يأخذ جل وقتي وقدراتي العقلية. كذلك الحساسيات عالية اليوم بين الكتاب بالعربية وكأنهم يتنافسون على منصب ماركس القرن الحادي والعشرين. | ||

| + | سامي الكيال يتوقف مرارا ومطولا عند ما يسمى بأزمة اليسار العالمي. منذ سنوات كتبت سلسلة بمقالتين اسميتها اليسار الجديد، ولا ازال إلى اليوم نادما على هذا العنوان. لقد توصلت الى قناعة بانه لا يوجد فرق بين اليسار واليمين يميز بينهما على طول الخط. الفرق الوحيد بالنسبة لي هو تمسك الطرفين بايديولوجيات بائدة متعادية اعطت ما يشبه الهوية لكل طرف. وبالتالي يخاف كل طرف من فقدان هويته اذا تخلى عن مواضيع نضاله التقليدية. اليسار يحتاج ان يناضل ضد الرأسمالية واليمين يحتاج ان يناضل ضد الاشتراكية. لكن القضية في الحقيقة ليست دائما صراعا بين الخير والشر، الرأسمالية والاشتراكية، الابيض والاسود، قوى المحافظة وقوى التغيير الثوري. كثيرا ما تكون مواقف اليسار اليوم يمينية وحتى متطرفة (حسب اليمين التقليدي)، وكثيرا ما تكون مواقف اليمين اليوم تحررية يسارية (حسب اليسار التقليدي). فمثلا من المضحك اليوم ان نرى اليمين الامريكي يدعم حزبا شيوعيا ستالينيا شديد التطرف مثل الب ي د لانهم على حد القول "يشبهوننا"، وان نرى اليسار الاوروبي يدعم حركة قومية متعصبة الى درجة النازية مثل الب ي د بدعوى "حق تقرير المصير" . المضحك اكثر ان الب ي د يجمع هاتين الصفتين اللتين كانتا يوما ما متناقضتين. نعم متناقضتين حسب الماركسية الارثوذكسية الى ان جاء نبي الماركسية الملهم لينين قدس الله سره وافتى بان حركات التحرر القومية هي حركات يسارية ينفع التحالف معها. وجاء بعده رئيس الصحابة ستالين ونشر بشرى وانجيل الانتقال غير الصناعي الى الشيوعية. (او يمكن العكس) | ||

| + | لقد آن الاوان فعلا للتخلص من ارث الثورات الاوروبية. هذا الارث الذي جعل من ثورات الربيع العربي حفلات ضخ الادرنالين الثوري العمومي قبل الفشل او التحول الى حروب اهلية | ||

| + | |||

| + | |||

[[تصنيف:مواضيع الثورة السورية]] | [[تصنيف:مواضيع الثورة السورية]] | ||

مراجعة ٠٤:٢٥، ٧ ديسمبر ٢٠٢٤

محتويات

- ١ 16 أيار 2018، فلسطنة الأزمة السورية

- ٢ 24 تشرين الثاني 2018، في الدفع نحو فلسطنة الثورة السورية

- ٣ 25 تشرين الأول 2018، نقاش حول مقالة الحاج صالح الأخيرة عن الإبادة وفكرة فلسطنة الثورة

- ٤ 25 تشرين الثاني 2018، تابع لما قبله عن مقالة الحاج صالح

- ٥ 2 ديسمبر، 2018، مقارنة بين السترات الصفراء والثورة السورية

- ٦ 3 ديسمبر، 2018، تظاهرات السترات الصفراء

- ٧ 6 كانون الأول 2018، السترات الصفراء والشرائح الاجتماعية

- ٨ 22 كانون الأول 2018، سترات صفراء عربية؟

- ٩ 6 نيسان 2019، الحراك الجزائري

- ١٠ 14 نيسان 2019، الحراك العربي و معايير الثورة

- ١١ 23 أيلول 2019، ثورة مصر الثانية

- ١٢ 12 تشرين الأول 2019، مقالة ثورات ما بعد الاستبداد

- ١٣ 21 تشرين الأول 2019، عن ثورة لبنان

- ١٤ 21 تشرين الأول 2019، تعليق على مقالة انتفاضة لبنان

- ١٥ 21 تشرين الأول 2019، مطالب الثورات

- ١٦ 21 تشرين الأول 2019، مقالة توقعات حراك لبنان

- ١٧ 22 تشرين الأول 2019، صياغة مطالب حراك لبنان

- ١٨ 22 تشرين الأول 2019، مظاهرات تشيلي

- ١٩ 22 تشرين الأول 2019، من الحراك اللبناني

- ٢٠ 23 تشرين الأول 2019، مطالب جديدة للحراك اللبناني

- ٢١ 24 تشرين الأول 2019، أزمة الفراغ الدستوري

- ٢٢ 25 تشرين الأول 2019، علاك أم حل؟

- ٢٣ 25 تشرين الأول 2019، الثورة والحيز العام

- ٢٤ 26 تشرين الأول 2019، منشور محمد صالح الفتيح عن المشكلة المالية اللبنانية

- ٢٥ 30 تشرين الاول 2019، ورقة التطبيع في الدول العربية

- ٢٦ 30 تشرين الأول 2019، اختصار مطالب الحراك اللبناني

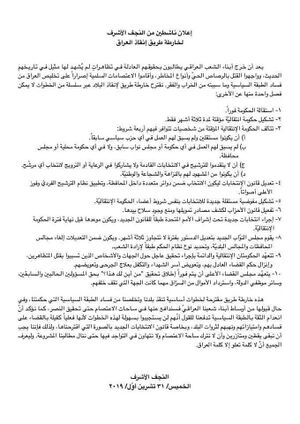

- ٢٧ 1 تشرين الثاني 2019، إعلان ناشطي النجف

- ٢٨ 2 تشرين الثاني 2019، تعليق على مقالة "جمهوران وساحة واحدة"

16 أيار 2018، فلسطنة الأزمة السورية

سوريا وفلسطين: الاستثناء والأبد والمذبحة

كالعادة لا تجود قريحة السوريين بالكلام والتحليل الا عندما ندغدغ القضية الفلسطينية، هذا النقل السيكولوجي لكل مشاكلنا الى قضية محايدة اقل كلفة نتفق جميعا ان العدو فيها خارجي وبعيد ونشترك في كرهه. القضية الفلسطينية هي رمز عصاب الشعب المقموع الذي لا يعرف كيف يجابه قامعه. لا بل اشد وادهى، القضية الفلسطينية تسمح لنا ان ندخل عالم الحداثة ونتحدث عن القومية والمنظومة الدولية والقانون الدولي واليسار العالمي والامبريالية والعولمة ونحن نعي تماما اننا لا تستطيع ان نواجه مشاكلنا الحقيقية باكثر من ثورة دون مطالب، وحرب طائفية، وفشل مؤسساتي.

المقالة حكي انشائي بامتياز تخرج من مدرسة اللغة اليسارية الخشبية التي تربت عليها اجيال من السوريين قبل البعث وبعده. هذه اللغة جعلت من الكولونيالية مظلومية حسينية، ومن الديكتاتورية منتج غربي، ومن الفشل التحليلي تفوق لغوي، ومن البؤس المؤسساتي تفنيدا للثقافوية التي تقول بان ما نعيشه هو جزء من ثقافتنا وليس اجراما استثنائيا لعناصر هامشية. المثقفون السوريون يرفضون الثقافوية من منطلق ايديولوجي وليس من فهم سوسيولوجي، فهم اذا قبلوا بها تاكدت مقولة ان كهنة الحداثة هؤلاء المسمون بالمثقفين ليسوا الا منتجا اخر لهذه الثقافة التسلطية النخبوية الانشائية.

واليوم يخرجون علينا بنظرية جديدة من الجعبة اللطمية الحسينية، الازمة السورية ليست الا فلسطنة للسوريين من قبل المنظومة الدولية نفسها التي انشات اسرائيل. وبهذا ينجون مرة اخرى بانفسهم من المسؤولية وهم يزاودون ويصرخون النصر لقضية شعبنا، النصر للمقهورين، ليس لنا ذنب فالذنب كله للامبريالية والمنظومة الدولية التي قضت على ثورتنا، وبالطبع هي دائما ثورتهم، ولا تزال تحاصرنا كما تحاصر اسرائيل غزة.

طبعا، اهل غزة خرجوا بشكل عفوي بالالاف في عيد النكبة ويوم افتتاح السفارة الامريكية في القدس. القدس محتلة منذ اربعين سنة لكن اليوم اكتشفنا ذلك، افتتاح السفارة هو ما فتح اعيننا، وكأن السفارة ستغير شي. وكأن الناس في غزة تعيش تحت ديمقراطية وتخرج في مسيرات عفوية لا تراقبها المخابرات. هذه المسيرات تشبه تماما مسيرة المخابرات السورية في الجولان وتخطيهم للسياج الاسرائيلي. حماس لا تحاصر اهل غزة، فقط اسرائيل تحاصرهم. ولايجب النقد ومناكفة الممانعة والا وقعنا فيما وقعت فيه الفصائل الاسلامية في سوريا. طبعا كلنا نعرف ان الاسلمة هي التي قضت على الثورة، وان هذا الثورة كانت ستكون عظيمة لو بقيت بايدي اليسار.

لم اقرا مثل هذه الخزعبلات منذ اخر مرة قرات فيها جريدة الثورة الناطقة باسم البعث. ولا اقول لهم بثقافويتي اللعينة انهم انتاج ثقافة البعث، ابدا، بل هم نتاج ثقافة اقدم واعمق انتجت البعث واليسار والاسلامويين على حد سواء. الحمد لله حدا كبس زر فلسطين لنتعرف على خفايا التنظير اليساري المنسي. تغيير شكل يمكن ملينا حهاد.

24 تشرين الثاني 2018، في الدفع نحو فلسطنة الثورة السورية

اعتقد ان ياسين الحاج صالح محلل جيد، لكن من يوم وجد التشابه بين الفلسطينيين والسوريين ومن يوم وجد دراسات الجينوسايد، اي الابادة الجماعية، وهو يدفع في اتجاه اعتماد الفكرة كنظرية تشرح الوضع السوري. لا اعتقد انه بذلك يضيف اضافة نظرية قيمة. الفصل بين الاسياد والعبيد، والفصل العنصري، ليس مختلفا عن الفصل الطبقي والسياسي. وتهميش الهويات لا يختلف عن التهميش السياسي. والابادة الجماعية سواءا كانت عرقية او دينية لا تختلف عن الابادة السياسية التي ذكرها. لا يوجد شيء استثنائي في التمييز العنصري وفي الابادة الهوياتية، انها اداة. ان اي تفاضل في امتلاك السلطة والقوة سياخذ شكلا من التمييز، واي جهد نحو التهميش السياسي سيكون له شكل ابادة جسدية وجماعية. الاختلاف في الدرجة وليس في الطبيعة. فلسطنة السوريين ليست نظرية سوسيولوجية شارحة، والتمييز بين البيض الجدد والسود الجدد ليس اكتشافا خارقا. لا بل اعتقد ان اعتماد مثل هذه المفاهيم يدفع بالتحليل الى ابعاد ميتافيزيقية مثل الخير والشر ولا يقدم اي جديد في شرح منظومات الاستغلال والعنف والتهميش. وكذلك هو مفهوم الاستعمار، فهو لا يقدم جديدا ويمنعنا من التعمق عندما يقول لنا بان منبع الاستغلال والعنف هو الاستعمار، واحالاته الهوياتية، بحد ذاته وليس تفاضل السلطة والقوة. بهذا يكون هناك منبع للشر يمكن ان نحدده ونكافحه. لكني افضل التركيز على العلاقات وليس على الماهيات. المستعمر ليس منبع الشر، انها علاقة الاستعمار التي تقوم على تفاضل السلطة والقوة. تشبيه نظام الاسد بالاستعمار صحيح لكنه مجرد تلاعب بالالفاظ والصور، كما هو الحال في التمييز بين قتل الف معارض وابادة مليون فرد ينتمون الى عرق او اثنية. اعتقد ان الحاج صالح قد وقع ضحية النظريات الامريكية التي تركز على التمايز الهوياتي بدل التركيز على التمايز السلطوي. الاسد سيء لانه يشبه اسرائيل او الرجل الابيض، السوريون مضطهدون لانهم يشبهون الفلسطينيين او الامريكيين السود. اين الاضافة النظرية في ذلك. نحن نسعى الى تفكيك نظام الاسد نظريا باستخدام مفاهيم يمكن ان تنطبق على اي مجتمع واي نظام مستبد. الخصوصية هي عدوة النظرية لانه تقوم على تمايز جوهري بين الحالات الخاضعة للتحليل. يمكن استخدام خطاب الحاج صالح في تجييش الراي العام العالمي لكنه لا يضيف اي جديد الى فهمنا لما يحصل في سوريا. انه خطاب وصفي ادبي لكنه ليس تحليلي. اعطني تحليلا لمكونات النظام وعلاقاتها تشرح وحشيتها وتساعد في تفكيكها، لكن لا تقل لي انه يشبه الرجل الابيض فهي معلومة غير مفيدة الا في بناء مظلومية، وهذا بالضبط ما خلص اليه في النهاية حيث اعطانا نصائح في كيفية ان لا تتحول مظلوميتنا كسوريين الى مظلومية الاسرائيليين. الخصوصية تعني المظلومية، والمظلومية ليست نظرية شارحة.

حسام الدين درويش

قمت بمشاركة المنشور ووضعت هذه المقدمة له. نقد مهم من أحمد نظير الأتاسي لفكر ياسين الحاج صالح هكذا منشورات هي ما يمكن ان يعزز أو يخلق القناعة بالفائدة المعرفية الممكنة للمنشورات والمناقشات الفيسبوكية، سواء اتفقنا مع مضمون النقد أم اختلفنا معه. وربما كانت سلبيتها انها دسمة زيادة عن اللزوم نسبيًّا وتحتاج مناقشتها إلى وقت طويل وجهد كبير نسبيًّا. قرأت البارحة عددًا من المنشورات التي بدا لي انها محتقنة ضد الشخص نفسه الذي يتم نقده هنا، وبسبب ذلك الاحتقان بدا أن الناقد او المنتقد يحاول النيل ممن ينتقده بأي وسيلة كانت. في المقابل رأيت وخبرت كيف يتشبث كثيرون منا بأفكارهم ومواقفهم ويرفضون الاعتراف بأي خطأ حتى بعد ان يبدو واضحًا مدى فداحة الاخطاء المعرفية وغير المعرفية المرتكبة في نصوصهم و/ أو أقوالهم و/أو أفعالنا.

Ahmad Nazir Atassi

حسام الدين درويش شكرا حسام انت من اهم محرضي النقاش على الفيسبوك. الكتابة عن الحاج صالح قد تصبح مثل الكتابة عن عزمي بشارة، اي خليط من النقد والحسد، التحليل والتهجم، البناء والهدم. وشخصية المنقود قد لا تساعد الجالة بل قد تزيد الطين بلة. نحن بحاجة الى بناء اسس معرفية يمكن المراكمة عليها. فكيف نخرج من نقد الشخص الى نقد الجهد المعرفي. هناك عامل هام جدا معيق لهذا الخروح التحريري للفكر هو غياب فضاء فكري للنقاش لا يخضع لشروط الممولين. التمويل اساسي للباحث والعالم لكي يقضي وقته في البحث وتوليد المعرفة، نقص هذا المال او تقييده بشروط الممول يعني فقدان هذا الفضاء. الاكاديميا في الغرب تخلق مثل هذا الجو هلا تربطه بشروط. اما في مجتمعات فالتمويل شحيح والحرية اكثر شحا. في هذه الظروف، شخصيات مثل ياسين الحاج صالح وعزمي بشارة رغم جدارتها ومحاولاتها الجيدة لانتاج معرفة الا انها تعطي انطباعا خاطئا عن المنافسة الحرة في المجال الثقافي وبالتالي عن تكافؤ الفرص. الانتاج والنشر ليس مرتبطا بالمنافسة وانما بغياب المنافسين، لا بل تصبح هذه الشخصيات بوابات لمرور التمويل والفرص وبالتالي تصبح هدفا للانتقاد والتشهير وصراع الديكة المجروحة. اما الشخصيات المستهدفة فتصبح حبيسة شهرتها ووحدتها في الساحة فلا تتطور.

اما اقتصار فكر الحاج صالح عللا بهلوانيات لغوية فهو راي مجحف وان لم يخلو من بعض الصواب. اسمي هذه الطريقة الطريقة الفلسفية الفرنسية وهي تقوم على تقليب الفكرة بقوالب لغوية مختلفة عبر توارد الخواطر وربط الافكار الى حين الوقوع على قالب لغوي معبر. الحقيقة هي ان هذا البحث يوضح الفكرة لكنه لا يزيد عليها. وقد تصبح البهلوانيات اللغوية هدفا بذاتها يعتقد الكاتب انه اغناء مفهومي وتحليلي للفكرة، الا ان مجرد تمرين ذهني.

Yassin Al Haj Saleh

أستاذ نذير، هل تعرف النكتة التي تقول أنا وابن عمي روتشيلد نملك مليار دولار؟

Ahmad Nazir Atassi

Yassin Al Haj Saleh شكرا على مرورك استاذ ياسين. انا متاكد ان ابن عمك يملك المليار كله، لكن المسالة مسالة فقر او غنى نسبي. اذا كان عندك مؤسسة تتلقى التمويل فستكون هدفا للنقد والحسد بغض النظر عن حجم التمويل وحصتك من التمويل. انها مسالة توزيع الفرص وما يعتقد الاخرون انه عدل او استحقاق. لا اريد ان انقد شخصك وانما ان افهم الحالة. اذا نظرت سريعا الى بوستاتي فسترى اني مهتم بسلبية الاوساط الثقافية العربية من ناحية الكتاب والقراء والمعلقين. واعتبر ان انتشار الافكار والكتابات والنقاشات مرتبط بهذه السلبية. اعتقد ان احد عواملها هو غياب التمويل وغياب تكافؤ الفرص او ما يعتقد الناس انه تكافؤ فرص. وجود شخصية مشهورة مثل حضرتك يعني ان كتاباتك ستحظى بانتشار اكبر واهتمام اكثر وان جهودك وافكارك ستحظى بدعم اكبر، او ما يبدو انه كذلك. هذا يعني ان فرصك تزيد عن فرص الاخرين مع كل عمل تنتجه. يسمى هذا في الراسمالية الرابح ياخذ كل شيء، اي

winner takes all،

وليس هذا عمدا وقصدا من جانبك وانما تابع للبنية الاقتصادية التي تحكم نشر الافكار والعمل الفكري. لذلك يقوم الاغنياء بالتبرع للفقراء حتى يعطوا انطباعا باستواء الفرص والمردود. لا اقول انك من الاغنياء لكنك تستقطب بعض الفرص وهذا يجلب الحسد والغيرة والعداوة. بالطبع عملك يستحق الاهتمام ولذلك تاتيك الفرص، لكن هناك كثيرون يعتبرون ان عملهم يستحق الاهتمام ايضا. هذا لا يعني انك تاخذ الفرص منهم، لكن شح الفرص يعطي انطباعا بالاحتكار. لا اعرف ان كنت واضحا فيما اقصد، ولا اريد ان يفهم كلامي على انه نقد للشخص وانما للمنظومة. انا مهتم بتطوير الفضاء المعرفي السوري وهذه الظواهر التي وصفتها هي مؤشرات على حالة غير صحية لا تساعد على التطور. لا اعرف ما يمكنك فعله فانت تقوم بالكثير، ومؤسسة جمهورية دليل واضح على تحويلك للفرص الشخصية الى فرص عامة تشمل الكثيرين. نحن بحاجة الى مؤسسات اكبر لتمرير التمويل غير المشروط وتوزيعه، وهذا ما تفعله الجامعات في امريكا مثلا. شكرا مرة اخرى على مرورك

Yassin Al Haj Saleh

شكرا أستاذ أحمد على القراءة أرى أن الإبادة السياسية تختلف كثيراعن الإبادة الجماعية او الجينوسايد من وجوه أشرت إليها في متن المقال، أهمها أن المفهوم ألأخير مثلما وضعه لمكين ومثلما تبنته الأمم المتحدة يفترض هويات معطاة سلفا، ويستبعد إبإدات المنظمات السياسية، ومنها أن الإبادة السياسة لا تقتضي دوما قتلا واسع النطاق، وتكتفي بالقتل السياسي إن جاز التعبير، أي الاستعباد والتجريد من الحقوق والحرية. وتحليلي لا ينطلق من الهويات. العكس هو الصحيح في الحقيقة. أساس نقدي لمفهوم الجينوسايد هو أنه يفترض الهوياات سابقة للسياسة. ما أقوله هو إن الهويات متشكلة سياسياً، وأن السياسة تسبق الهوية. لكن ربما جاء سوء الفهم من الاعتقاد بأن العنصرية إيديولوجية هوية. ليست كذلك في رأيي. إنها إيديولوجية طبقة، وفي مواد أخرى كنت أحلت إلى بندكت أندرسون في هذه النقطة. في تحليلي ألسوريون البيض والسوريون السود يحيل إلى ما هو طبقي وليس إلى ما هو طائفي. أما بنية النظام السوري فكنت تناولتها في مواد أخرى، وإن كنت أعتقد أن الإبادة في صلتها بالأبد والاستثناء والمظلومية تسلط أضواء مفيدة جدا على هذه البنية.

25 تشرين الأول 2018، نقاش حول مقالة الحاج صالح الأخيرة عن الإبادة وفكرة فلسطنة الثورة

كتبت تعليقا على مقالة الأستاذ ياسين الحاج صالح "الباراديغم الإسرائيلي"، وقام الأستاذ حسام الدين درويش بوضع التعليق على صفحته مشكوراً مما جلب تعقيباً من الكاتب نفسه. أشكر الكاتب على فتح قنوات الحوار والأستاذ حسام على تحفيزها. وهنا ألخص تعقيب الكاتب حسبما فهمته حتى أتمكن من تنظيم ردي عليه: 1. الإبادة السياسية تختلف كثيراعن الإبادة الجماعية او الجينوسايد من وجوه أهمها أن المفهوم الأخير يفترض هويات معطاة سلفا، وأن الإبادة السياسة لا تقتضي دوما قتلا واسع النطاق، وتكتفي بالاستعباد والتجريد من الحقوق والحرية. 2. الجينوسايد يفترض الهويات سابقة للسياسة. إن الهويات متشكلة سياسياً، وأن السياسة تسبق الهوية. 3. ربما جاء سوء الفهم من الاعتقاد بأن العنصرية إيديولوجية هوية. في حين إنها إيديولوجية طبقة. تعبير السوريون البيض والسوريون السود يحيل إلى ما هو طبقي وليس إلى ما هو طائفي. 4. الإبادة في صلتها بالأبد والاستثناء والمظلومية تسلط أضواء مفيدة جدا على بنية النظام. قد يصدم كلامي الكثيرين لكني أعتقد أن الإستعباد درجة من درجات الإستبداد والإستغلال، وأن الإبادة الجسدية أيضاً درجة متقدمة من الإبادة السياسية. الإستعباد والإبادة يبدأان بالإستغلال والتسلط والتهميش السياسي. صراع الهويات بالنسبة لي صورة من صور الصراع السياسي وليس صنفاً قائماً بذاته من أصناف علاقات التمايز المجتمعي. حسب فهمي، فإن تأكيد الكاتب بأن السياسة تسبق الهوية وأن الهويات "تتشكل سياسياً"، حسب تعبيره، لا يعني بالضرورة أن الإبادة مشتقة من السياسة، وبهذا تبقى الإبادة السياسية بعيدة كماً ونوعاً عن الإبادة الجماعية. ثم يقول الكاتب بان العنصرية هي أيديولوجية طبقة وليست أيديولوجية هوية، فكيف يمكن الفصل بين الإبادة الجماعية الناتجة عن العنصرية وبين الإبادة السياسية التي قد ترتبط بسياسة طبقة معينة تسيطر على السياسة. أعترف أني لم أفهم تماماً ما يعنيه الكاتب من النقطة الثالثة. أما بالنسبة للنقطة الرابعة فمن المؤكد ان هناك علاقة بين الأبد والإبادة إذ لا يمكن تحقيق الحكم الأبدي دون التخلص من العناصر المعادية إلى الأبد. ويؤكد الكاتب أن استثنائية نظام الأسد توضح بنيته، وأن هناك علاقة حقيقية بين هذه الإستثنائية وبين وجود مظلومية حقيقية للشعب السوري نتيجة استعباده من قبل نظام مستبد لا يشبه أي شيء آخر. وهنا ساقف قليلا لاعطي منظورا اخر لفهم الابادة يجعل من السهل الربط يين قتل القليل وقتل العديد، وبين التهميش الممنهج والتهميش النهائي الجسدي. لا يزال الغرب يحاول إقناعنا بأن النازية استثناء تاريخي لا يشبه أي شيء قبله أو بعده، وبالتالي فإن معاداة النازية هي معاداة للشر نفسه، حيث أن الشر مفهوم مطلق معرف خارج أية منظومة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. إذا كان هذا التفسير يساعد الغرب على النوم ليلاً مبسوطين بأنهم مختلفون نوعياً عن النازية وأنهم قضوا نهائياً على الشر فإنه تفسير لا يساعدني لا نظرياً ولا نفسياً. ومن نفس المنطلق فإني لا أستطيع أن اقنع نفسي بأن نظام الأسد استثنائي مثل النازية في وحشيته وتجريده للناس من إنسانيتهم مما يسمح له بقتلهم بالآلاف. الدراسات التي أعرفها تقول بأن النازية هي مأسسة لعنف الدولة ومأسسة للقتل على أساس تصنيف يفصل بين الحيوانات والآدميين أو بين الآدميين الأعلى والآدميين الأسفل. إن عنف نظام الأسد ووحشيته أيضاً نتيجة لمأسسة العنف والقتل والكراهية القائمة على التصنيف الطائفي. وبالتالي فإن الإبادة الجماعية في دولة تعتمد على مأسسة العنف والكراهية تصبح ممكنة وسهلة فكل ما تحتاجه هو توظيف مزيد من العاملين في ماكينة القتل وهو ما رأيناه في توسيع التوظيف في الجيش والمليشيات والمخابرات والمستشفيات والمعتقلات. إن من يعتبر الإبادة في العصر الحديث استثناءاً لا يستوعب قدرة الدولة الحديثة اللامتناهية على العنف النظيف أي على القتل بالمئات دون دماء. إن الطيار الذي يرمي بقنبلة برميلية أو قنبلة نووية دون أن يسمع حتى صوت الإنفجار هو عنوان هذه القوة اللامتناهية. أما المجازر الجماعية التي يرتكبها الجنود والمرتزقة باليد والرصاص فإن دراسات مجازر حروب يوغسلافيا أكدت أن العامل الأساسي ليس الكره الطائفي وإنما القتل الذي تمارسه الجماعة كشخص واحد حيث يمكن للمرء حينها أن يتخلى عن مشاعره الشخصية وأن يخضع تماماً لشعور جماعي لامبالي يتبدد نهائياً عند انفراط الجماعة وانتهاء الحرب. القتل ضمن الجماعة قادر على تحويل اي إنسان، وأؤكد أي إنسان، إلى عجلة في ماكينة القتل. بناءاً على هذا فإن التحليل الذي أطرحه هو تحليل منظوماتي يأخذ المؤسسة بعين الإعتبار وليس الأشخاص، ويأخذ أخلاقيات المؤسسة وليس أخلاقيات الأشخاص. إذا اعتمدنا على أخلاق الفرد فإنه من المستحيل تفسير المجازر إلا باستثناء خارق، ميتافيزيقي يتطابق مع مفهوم الشر المطلق، بينما إذا اعتمدنا أخلاق المؤسسة فإن احتمالات المجازر والإبادة تصبح ممكنة ومتعددة. يمكن للمجازر أن تحدث في أي مجتمع وأية دولة. لا بل إنها تحدث كل يوم وفي كل مرة تضرب قنبلة أمريكية أو إسرائيلية أو قنبلة دولة جماعة بشرية. إنها مجازر صغيرة يمكن تكرارها بشكل ممنهج لتتحول إلى مجازر كبيرة، الفرق في العدد وليس في النوع. لكنى متى يتحول التهميش السياسي الى ابادة جماعية. اعتقد ان الجواب في عبارة الابادة السياسية. اي عندما يتحول التهميش الى اقصاء كامل. في اية حالة يتم فيها سحب انسانية الطرف الاخر من خلال سحب حقوقه فانه يصبح عالة يجب التخلص منها. عند امتلاك ادواة العنف التي تمتلكها الدولة الحديثة فان الابادة السياسية مطابقة تماما للابادة الجماعية، المؤسسة التي تنفذ هذا يمكنها ان تنفذ ذاك وهو تماما ما حدث في سوريا. المخابرات التي نفذت التهميش السياسي نفذت ايضا الابادة الجماعية. يمكن لاية دولة حديثة ان ترتكب النوعين من الابادة اذا احتكرت السلطة المطلقة جماعة معينة دون الاخرين. اما بتية النظام فهي مزيج من ادواة الدولة الحديثة وعقلية الدولة السلطانية العصبية. قد تكون اصبحت نادرة لكنها ليست استثنائية. التخلص من هذه المنظومة لا يكون باختراع مظلومية استثنائية وانما في فضح امكانية ان تتحول اية دولة في العالم الى نظام اسدي مجرم.

25 تشرين الثاني 2018، تابع لما قبله عن مقالة الحاج صالح

كتب الاخ سمير سليمان تعليقا على بوستي الذي علقت به على مقالة ياسين الحاج صالح عن البارادايغم الاسرائيلي. وزعمت في التعليق ان الابادة السياسية والابادة الجماعية لا تختلفان جوهريا، ونفيت ان يكون نظام الاسد استثنائيا في استخدامه العنف المبني على ايديولوجيا تمييز هوياتي. يمكنني ان اقول، وارجو ان لا يمانع الاخ سمير، ان تعليقه ماركسي بامتياز. ويمكن ان نزعم الشيء نفسه فيما يخص مقالة الحاج صالح. لا اتنصل من البنيوية الماركسية فانا بنيوي في افكاري، لكني احاول ان ابني مفاهيم اعم من البنيوية الماركسية. ماركس يركز على الانتاج وعلاقاته كاساس لبنيات مثل الدولة والمجتمع والمعمل. ولذلك فان التحليل الماركسي يؤكد على اولية الطبقة والتمايز الطبقي، فاذا لم نجد علاقة بين اية بنية جديدة والكبقة كما في حالة التمييز العنصري القائم على الهوية فهذا معناه ان هذه البنية مختلفة نوعيا عن التمايز الطبقي. ومن هنا نفهم مشكلة الماركسية في قبول وفهم الهويات والتمايز الهوياتي والصراعات الهوياتية. الجماعة الهوياتية تخترق الطبقات الاجتماعية الاقتصادية ولذلك فهي تبدو مختلفة عن الطبقة. الماركسية لا تدرس الدولة والايديولوجيا الا على انهما منتجات ثنائية للتمايز الطبقي القائم على التفاضل في امتلاك ادوات الانتاج. هذه الافكار كانت ثورية في القرن التاسع عشر، لكنها لم تعد كذلك اليوم. نستطيع اليوم ان نعتبر الماركسية حالة خاصة من نظرية بنيوية اعم لا تدعي اولية اي منظومة تجاه الاخريات بل تدرس التفاعل بين المنظومات. يعني ان الاقتصاد منظومة تتفاعل مع المنظومة الاجتماعية والقانونية والسلطوية والبيروقراطية والسياسية، اي الدولة، ومع منظومات اخرى مثل القبيلة والطائفة والطبقة والجماعة الهوياتية، ومنظومات اصغر مثل الشركة والمنظمة والحزب. الانقسام المجتمعي الى فئات امر لا مفر منه، وكلها فئات مسيسة او لها امتدادات سياسية حتى ولو كانت على اساس الهوية. لذلك لا ارى فرقا جوهريا بين الطبقة والطائفة. لا اولية عندي للاقتصاد وعلاقات الانتاج رغم اهميتهما الكبيرة في المجتمعات الحديثة. نعود الى الابادة السياسية والابادة الجماعية. المقولة التي نناقشها هي مقولة الحاج صالح، حسب فهمي واستنتاجي، وتنص على ان الابادة الجماعية مرتبطة بصراع هويات بينما التهميش السياسي والابادة السياسية مرتبطتان بصراع الطبقات الذي هو حسب الماركسية صراع اقتصادي ذو تمظهرات سياسية. وبالتالي فلا يمكن للابادة السياسية ان تتحول الى ابادة جماعية. هناك حد من كره الاخر يجب تجاوزه من اجل القتل الممنهج والواسع النطاق كما في الابادة الجماعية. ومن هنا تاتي استثنائية نظام الاسد لان الكره استثنائي، حسب فهمي لمقالة الحاج صالح. في الفضاء الاوسع للمنظومات الذي اعمل ضمنه ليس هناك حاجة لكره استثنائي من اجل القتل، القتل عبارة عن مؤسسة. ولا اعتقد ان هناك كره علوي سني استثنائي ادى الى الحرب في سوريا. ورغم وجود عنصر هوياتي قوي في العصبية الداعمة للنظام وفي العصبيات الداعمة للفصائل الجهادية، الا اني اعتقد ان القتل الممنهج الذي قام به النظام ليس اساسه الهوية وانما اساسه التهميش السياسي الشديد في منظومة الحكم، وبالتالي في امتلاك السلطة والقوة، ووجود مؤسسات مختصة بالقتل. ان مفاهيم مثل الابادة الجماعية، الجينوسايد، ليست الا اختراعا غربيا تختص به الشعوب المتخلفة وحالة غربية وحيدة يعتبرونها استثنائية هي قتل النازية لليهود. واستثنائية النازية اساسية في تعريف الغرب لذاته كشعب متفوق حضاريا. الابادة بكل اشكالها ليست جديدة على البشرية وليست من الماضي او من اختصاص المتخلفين. لا بل اقول بان الدولة الحديثة جعلت الابادة سهلة وفي متناول الجميع، ويمارسها الغرب اكثر من الشعوب المتخلفة، حسب التصنيف الغربي. القنبلة الامريكية التي تحول حيا كاملا الى نار وغبار هي جينوسايد، وليس من الضروري ان يشكل اهل هذا الحي جماعة ذات هوية متمايزة عن الاخرين. والنظام الاسدي لا يختلف جذريا عن نظام الخمير الحمر في كمبوديا الذي قتل ثلاثة ملايين انسان من ناحية ان التفاضل المطلق في امتلاك السلطة والقوة يؤدي الى قتل مطلق، اي ابادة. يرى الحاج صالح في استثنائية النظام الاسدي نقطة استراتيجية في صالح الشعب السوري في حربه ضد وحشية نظام الاسد. فاستثنائية الوحشية يجب ان تستدعي استثناءا في دعم قضية الشعب السوري المضطهد. لكني ارى ان استثنائية الاسد، ان كانت صحيحة، لم تحقق لنا اية مكاسب، بل على العكس ساعدت المنظومة الدولية في اهمالنا، فنحن حالة خاصة من الصراع الطائفي السني العلوي، او حالة خاصة من تغول الدولة ولن تتكرر. المصيبة هي ان حالتنا لا تزال تتكرر تحت مسميات خاصة اخترعتها الامم المتحدة مثل التطهير والجينوسايد وصراع الهويات والكره التاريخي والقبلية والطائفية. في حين اننا ضحايا ادوات العنف المتاحة للدولة الحديثة. نعم هناك عشائرية وطائفية، لكن هناك ايضا منظومة حكم تملك مؤسسات خاصة بالمراقبة والتعقب والاعتقال والقتل. هناك منظومة حكم تملك قوة وسلكة مطلقة مقابل شعب لم يكن لديه الوقت الكافي لتطوير مؤسساته السياسية والاقتصادية في مواجهة الاسلحة الحديثة والمؤسسات التكنوقراطية. نظام الاسد له خاصية، لكنها ليست استثنائية في محيطنا، انها دولة سلطانية قروسطية بادوات حديثة. هذه الخلطة كانت قاتلة في سوريا كما كانت قاتلة في العراق وليبيا والسعودية وكما قد تصبح قاتلة في تركيا وايران. ولا استثني اوروبا وامريكا.

2 ديسمبر، 2018، مقارنة بين السترات الصفراء والثورة السورية

مظاهرات فرنسا تجمعها نقاط تشابه كثيرة مع بدايات الثورة السورية. انها تحمل ايضا كل مقومات الفشل، لكن هناك دائما اشياء لا نعرفها او لا نفهمها او لا نتوقعها. وسائل التواصل، غياب القيادة والتمثيل، غياب المطالب الموحدة، وجود المخربين الذين اصبحوا تقليدا فرنسيا منذ اواخر الثمانينات، خطاب الحكومة المتشدد، عدم مشاركة الطبقات المهنية الوسطى، سياسات ماكرون الاقتصادية، انتماء ماكرون الى نادي محبي ومقلدي بوتين مثل طرامب، انفصال النخبة الحاكمة عن الناس، عجز الثورة التكنولوجية الحديثة عن توليد ثروات تطال الجميع رغم توفيرها وسائل تبادل معلومات وتواصل سريعة، تقلص الضمانات الاجتماعية ودولة الاعالة. هذه الثورات الشعبية بدات في الربيع العربي وستستمر لفترة طولية لان اسبابها معولمة وادواتها معولمة. اننا نعيش مرحلة انتقالية لا نعرف في اي اتجاه ستستقر. اعتقد ان النخبة السياسية الاوروبية ستفعل كما فعلت في السابق اي القاء اللوم على المهاجرين ودعم تصاعد التيارات القومية اليمينية. صراع الهويات اسهل بكثير.

3 ديسمبر، 2018، تظاهرات السترات الصفراء

لا اعرف تفاصيل الاحتجاجات في فرنسا وقد بدات البارحة القراءة عنها لكن عندي ملاحظات اولية. ليس هناك حضور للاحزاب والنقابات. الحركات الاجتماعية التي لا تملك واجهة مؤسساتية لا تستطيع صياغة مطالب وايصالها الى اصحاب القرار. هذا الغياب يعني ان المحتجين لا يعتبرون ان المؤسسات السياسية والمطلبية تمثلهم، وهذا تكور لا يستهان به بالنسبة لبلد له تاريخ مع المؤسسة بكل اشكالها. الغياب له وجه اخر وهو تاخر المؤسسات السياسية في او عزوفها عن التواصل مع المحتجين ومحاولة امتصاصهم. هذا يعني ان هناك فئة من الشعب لم نعد مقتنعة بلعبة السياسة ولا تهمها المؤسسات السياسية الموالية والمعارضة على حد سواء.

الحضور الواضح للمخربين. لطالما تعاملت الدولة مع المخربين على انهم مسالة امنية بحتة. ولطالما لمحت الدولة الى انهم ياتون من الضواحي الفقيرة التي يسكنها اولاد المهاجرين القدماء والمهاجرون الجدد. لكن يبدو من الصعب فصل فئة المخربين عن فئة المحتجين، كما هو طبيعي وعادي في كل اعمال الاحتجاج. حان الوقت للتعامل مع ظاهرة المخربين بكل ابعادها السياسية والاجتماعية. هذه الظاهرة تعني ان هناك فئات واسعة من الشعب غير مؤطرة ضمن المؤسسات السياسية والمطلبية وبالتالي فانها ستلجا دائما للعنف والتخريب. سيكون من الصعب الان في فرنسا القيام بعمل احتجاجي دون عنف وتخريب. واعتقد ان الدولة ستزيد من عسكرة الشرطة وستتوجه اكثر فاكثر نحو التعامل الامني مع اي احتجاج.

خطاب الدولة يدل على انقسام ايديولوجي في البلد. الدولة تتذرع بالبيئة لزيادة الضرائب ويمشي معها قسم من السكان المستفيدين من الطفرة التكنولوجية الرقمية. بينما غير المستفيدين من الطبقة الوسطى والدنيا سيتبنون خطابا معاكسا، وحينها من سيمتصهم ويعبر عن مطالبهم غير اليمين المتطرف واليسار المتطرف. هذا وضع مشابه لثورات عام 1848 وهو وضع عايشناه في الثورة السورية عام 2011. سنرى قريبا ما اذا كانت الدولة ستعتمد العنف والتهميش ووصم المتظاهرين بالمندسين والمخربين ام انها ستحاول الاستماع اليهم ومساعدتهم في خلق ممثلين وصياغة مطالب. هذا هو الامتحان.

6 كانون الأول 2018، السترات الصفراء والشرائح الاجتماعية

سؤال لجماعة فرنسا قرات عدة مقالات في اللوموند وغيرها عن جماعة السترات الصفراء. اعطت المقالات انطباعا بانهم ينتمون الى شريحة اجتماعية واحدة هي الفرنسيين الذين يحصلون الحد الادنى من الاجور ويسكنون في مدن صغيرة والذين آذتهم ضريبة الديزل لانهم يقفون على حد عدم كفاية الراتب. فهمت انهم جماعة غير متعلمين واحوالهم على قدها ومهمشون سياسيا ويسكنون في فرنسا المنسية. لكن سؤالي هو، أليس هؤلاء من ينتخبون الاحزاب اليمينية المتطرفة. مقال اخر يتحدث عن عدم مشاركة سكان الضواحي من ابناء المهاجرين العرب والافارقة لانهم يعتقدون ان مشاركتهم قد تنقلب ضدهم ويصبحون كبش الفدا اكثر تهميشا مما هم عليه الان. وقال احدهم ان السترات الصفراء يريدون رفع قوتهم الشرائية لكنهم يعملون اما سكان الضواحي فيبحثون عن عمل. وهذا يدل على ان هناك فرنسا اخرى مخفية ومنسية اكثر وفقيرة اكثر. في الحقيقة وبعد سنوات من الحرب لم يعد بامكاني توزيع تعاطف، ولم اعد افهم الدنيا من منظار ظالم ومظلوم او قوي وضعيف او مستبد ومقهور، لكن من منظار توازنات اجتماعية واقتصادية وسياسية. نحن نعيش في منظومات جبارة مثل الدولة والاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي والمدن الكبرى والمجتمع الكبير. وفي هذه المنظومات عدم المساواة في السلطة والثروة والمكانة والتعليم والفرص بين الناس ليس مجرد احتكار او ظلم او استبداد فالمنظومة الكبيرة لا تقوم الا بتوزيع الاختصاص ومع هذا التوزيع تاتي عدم المساواة. لا اقول ان تنحصر الثروة والفرص باشخاص معينين او طبقة او قبيلة لكن لا يمكن الا ان يكون هناك غني وفقير. الافضل ان يتم تداول السلطة والمال والفرص، لكن لا يمكن محو التفاوت، على الاقل الى يومنا هذا. وفي القرن الاخير ومع انتشار الصناعة امكن لكثيرين ان يتمتعوا بنعم الاستهلاك والوفرة اكثر من اي زمن في التاريخ، لكن هذا لم يلغ عدم المساواة. هذا المنظور المنظوماتي يريح من تناقض ان مظلوم اليوم هو ظالم الغد، او المظلوم في مجال ما هو ظالم في مجال اخر. لم يعد من الممكن بالنسبة لي التعامل مع الدنيا من منطلق اخلاق الضيعة الصغيرة او الحارة. السترات الصفراء يريدون حلا لمشكلتهم ويرونها في الضريبة، لكنهم لا يسعون الى تغيير بنيوي يفتح فرصا لهم ولغيرهم، واذكر هنا ابناء الضواحي والاحياء الفقيرة. قد يحمل المستقبل احتجاجات من نوع اخر، اكثر اتساعا واعمق مغزى. لكني لا استطيع ان احتفي بالسترات الصفراء كما يحتفي بهم مثقفو اليسار الذين وجدوا فيهم اخيرا ضالتهم الماركسية التي تخرجهم من احراج ثورات الربيع العربي، او لنقل تخرجهم من عدم قدرتهم على فهم وتحليل تلك الثورات باستخدام الادوات الماركسية من علاقات انتاج وطبقات وصراع طبقي. ما يجري في فرنسا ليس صراعا طبقيا بين راسماليين وطبقة عاملة، انه الصراع المعتاد في فرنسا بين صغار الكسبة بافكارهم الفوضوية والمعادية للدولة وبين منظومة الدولة التي تاخذ منهم الضرائب والتي لا يفهمونها. واني القي باللائمة على ماركس وفهمه القاصر للثورة الفرنسية وما بعدها وصولا الى كمونة باريس. فرنسا لم تنتج الا ثورات صغار كسبة فوضوية وعنيفة وفاشلة. هذا لا يلغي بالطبع النقطة الاهم وهي ان هناك فئات اخرى كانت تستفيد دائما من التهديم والفوضى والبلبلة التي تحدثها الثورات الفوضوية. في البداية استفادت البرجوازية الصاعدة ثم استفادت البرجوازية الراسمالية الحاكمة. واليوم انا متاكد من ان هناك احزابا سياسية جاهزة للاستفادة من حركة السترات الصفراء. الثورة الفرنسية كذبة كبيرة انتجت بمساعدة ماركس نموذجا للتغيير يقوم على الفوضى والعنف والانقلاب المفاجئ، هذا النموذج تحول الى نموذج نظري معياري ملمع ورومانسي نقيس عليه كل حركات التغيير. اود ان اقول، اوقفوا تعليم الاولاد هذا الهراء، ليس هناك ثورات خمس نجوم وثورات نص نجمة، كلها عمليات تغيير تهديمية لا احد يستطيع ضبطها او التكهن بمآلاتها. واود ان اقول ايضا ان انتقاء السترات الصفراء لقوس النصر لا تشرحه اية ثورات فرنسية قديمة او حديثة ولا تشرحه الا صور ميدان التحرير. فلنتوقف عن تسويق هذه الرومانسية المراهقة لاسطورة الشعب الذي يريد ويقرر ويفعل ويخرج الى الشارع ويكسر ويجبر الحكومة. اقصى فعل ثوري بمعنى الفعل الجمعي المقاوم كان شجاعة السوريين في كسر حاجز الخوف، لا يجاريهم لا الثورة الفرنسية ولا غيرها. لكن اقصى ما كان يمكن ان ينتج عن الثورة السورية وغيرها هو الحرب. ليس هناك ثورة ناجحة، هناك فقط فئة مستفيدة من التهديم.

حسام الدين درويش

ضروري ربط منطق الأخلاق بالضيعة الصغيرة أو الحارة؟ يسلمو عالمنشور الغني ومنطق العالم الكبير ...! 🙂

Ahmad Nazir Atassi

حسام الدين درويش عنيت اخلاق الجماعات الصغيرة وليس تصغير الاخلاق. وفي ملامي اشارة الى ما قالته المقالة من ان السترات الصفراء حاؤوا من مدن صغيرة. انا لا اتحدث عن العالم الكبير بمقارنته مع عالم اخر صغير، ولا احاول ان اتعالى على الناس او ان اتهمهم بالسذاجة. انا اتكلم عن مفهوم الثورة ومدى نجاعته في تحقيق التغيير، اتكلم عن مفهوم الظلم وقوته التفسيرية والتطبيقية. وكذلك انا اتكلم عن عالم تحكمه منظومات كبيرة ومعقدة وجبارة وطاحنة. كيف يمكن في هذه الحالة التعامل مع اناس مثل السترات الصفراء الذين لا يفهمون المنظومة ويعملون ضمن نطاق اخلاقيات القرية المختلفة عن اخلاقيات المنظومة الاكبر. هل اقبل بمقولة ان هذه الضريبة ظلم دون النظر الى طبيعة المتاذين منها فقط لمجرد ان الدولة متهمة دائمة بفرض الضرائب التعسفية. واذا قبلنا بمنطق الظلم فهل هذا يحلل العنف والتخريب. كيف يمكن مثلا ان اتكلم عن العنف وتحطيم الممتلكات في سبيل الحصول على بعض المطالب. هذا التناقض لا يمكن حله ضمن اخلاقيات القرية المتكافلة. وعاجلا ام اجلا ستقوم الدولة بتوقيف الناس المسؤولين وستتم محاكمتهم كافراد فماذا سيكون موقفنا وقتها. معضلتي التي اريد حلها هي كيف يتحقق التغيير وكيف ندفع باتجاه، وليست معضلتي ان اتخذ موقف لان هذا او ذاك صرخ ظلم، ظلم، اريد حلول شمولية وليس مبدا انا مع المظلوم حتى ينتصر وعلى الظالم حتى يرعوي. مثل هذه المواقف لا تغير شيء.

Hanane Atassi

فيه كثير من الحقائق ولكن اليوم ليست سوى مطالب محقة طالت المجتمع الفرنسي ليس فقط الكسبة الصغار وانما هيتمرد من الطبقة الوسطى العاملة التي تسحقها الضرائب وغلاء الاسعار

كما ان فرنسا الزراعية التي حددت اسعارها وشروطها من قبل الصناعات الزراعية

السترات الصفر هي فرنسا الحقيقية وقد قاموا ضد انظمة لم تقدم لهم او للبلد الا القليل كما اليوم لم يعد هناك سوى الطبقة الحاكمة وحاشيتها والستر الصفراء

الاولى وللاسف مجموعة شبان اصدقاء الجميع درس بلينا وتخرجوا ولكن لا احد منهم احتك فعلا بالامور السياسية الا قلة منهم

فلذلك اتصفوا بالغرطسة وبعدهم عن ما يجري حقيقة في جميع انحاء فرنسا

هذه من ناحية من ناحية اخرى القول ان عرب افريقيا لم يشاركوا هذا غير صحيح فالعربي الافريقي ينتمي لفرنسا مائم بالمائة وهو اليوم يوجد بالطرقات مع السترات الصفر كما انه يخرج بالاقنية ويناقش كاي فرنسي

ان الجرائد فيها كثير من الهراء ومعظم هذه الجرائد والاقنية مع الطبقة الحاكمة وهي بحالة قلق وكذلك كان الامور فاقت معرفتها

اليوم هناك المصفق وهناك الشاتم

والبارحة عندما استمعت لرئيس الوزراء وللاسف لاول مرة خيل لي انني استمع لمسؤل بسورية في مجلس الشعب

فالموالين كلما سمعوا باسم السيد ماكرون صفقوا وكانو يصفقون كل فترة وفترة والحمد لله هناك معترضين والا لكانت الدكتاتورية

على كل الموضوع لن ينتهي وماهي الايام القادمة

لاشك ان فرنسا ستدفع الثمن باهظا اقتصاديا واجتماعيا

Ahmad Nazir Atassi

سيدة حنان انا متاكد ان الطبقة الفرنسية الحاكمة تستغل هؤلاء الناس وتفرض عليهم الكثير من الضرائب، لكني اتحدث عن اتخاذ موقف. هل نتخذ موقف من منطلق انهم ضعفاء ام نتخذ موقف من منطلق انهم فوضويون. لم اعد اؤمن بالثورات، وخاصة العنيفة، لكن يهمني التغيير ولا اعرف كيف اوافق بين هاتين الفكرتين.

Ammar Aljer عزيزي نظير : أعتقد أنك تتحدث عن موضوعين متباعدين "الثورة الفرنسية" و "السترات الصفراء" دراسة الرابط بينهما يضعف تركيزنا دراسة ظاهرة "السترات الصفراء" نفسها. لذا سأركز على القسم الاول من بوستك : هناك تناقض أساسي بين بنى المنظومات نفسها التي تؤثر في حياة الناس: 1- هناك تناقض بين بنية الدولة الفرنسية التي ينتخب الفرنسيون ممثلوها وبين بنية الشركات الكبرى العابرة للحدود والتي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد 2- هناك تناقض بين بنية الدولة الفرنسية والمافيات المحلية والعالمية التي تحاول تسخير مؤسسات الدولة لمصالح خاصة غير ظاهرة لعموم المواطنين 3- بنية وسائل التواصل الحديثة تؤدي لتناقض في الصلات التقليدية للدولة بباقي دول العالم حيث يمكن أن تبنى علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية غير مقيدة بالإطار التقليدي للدول 4- بنية وسائل التواصل الحديثة تؤدي لتناقض في الصلات الداخلية للدولة حيث يمكن أن تبنى تجمعات ضعيفة أفقية ليس لها بنية هرمية ولا أهداف اقتصادية واجتماعية دقيقة.

1 و 2 كانتا موجودتين قبل السنوات الآخيرة. 4 بشكل خاص كانت سبباً في التجمع الواسع لأصحاب السترات الصفراء وهي نفسها السبب الأهم لقدرة الناس على تشكيل مظاهرات واسعة رغم عدم وجود رابط ايديولوجي أو سياسي بين المتظاهرين في سوريا

Ahmad Nazir Atassi

التفاحة والبرتقالة مختلفتان جذريا لكن بالنسبة لقانون الجاذبية كلتاهما كتلة. اذن المقارنة بين الثورة الفرنسية والسترات الصفراء لا تكون مضللة الا اذا لم نعرف اساس المقارنة. الحركات الثورية تتشابه بناقط كثيرة على مر التاريخ. اما ما ذكرته عن وسائل التواصل وانها تسمح لجماعات مفككة ان تتحد لوقت محدود وتؤثر فهذا لا انكره ابدا، لكنه لا ينفي التحليل القائل بوجود نقاط تقاطع متعددة بين افراد هذه الحركة ومنها الانتماء الاجتماعي والاقتصادي.

Ammar Aljer

لا أنكر إالعلاقة بين البرتقالة والتفاحة إذا كان الحديث عن "الكتلة". ولكن الحديث عن "الكتلة" وعن "موسم القطاف" يجعل العلاج متشعباً.

أنت بدأت بالحديث عن " منظومات جبارة مثل الدولة والاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي والمدن الكبرى والمجتمع الكبير" وبعدها طرقت باباً يفتح سجالاً غير مركز "الثورة الفرنسية كذبة كبيرة" يشبه الباب الذي طرقه أبو عصام عندما قال "صلاح الدين كذبة كبيرة"

Hala Atassi لست مختصة أو محللة لكن ما أراه عن احتجاجات جماعة السترات الصفر انها ردة فعل تجاه السياسات الاقتصادية و الضرائبية النيوليبرالية التي تعطي الافضلية للشركات والشريحة زو اعلى الدخل حيث تعتبر انهم المستثمرون القادرون على إنعاش الاقتصاد و خلق فرص العمل. الحكومة السابقة الذي كان ماكرون وزير اقتصادها اتبعت نفس الأيدلوجيا لكن بشكل مستتر أو خجول. مكرون و حكومته يتبعونها اليوم علنا فهي جزء من البرنامج الذي انتخبو عليه. و من جهة آخرى هناك أوروبا و خصوصا ألمانيا التي تفرض على فرنسا صرامة ميزانية. و اذا من يدفع الثمن هذه السياسات هم الكسبة الصغار و هم ليسو الأفقر فهم فوق الحد الأدنى للاجور بقليل و يدفعون ضرائب و لا يستفيدو من الكثير من المساعداتالاجتماعية. هذه السياسات اضافة للازمات الاقتصادية ساهمت في خلق شرخ في المجتمع و وسعت التفاوت الطبقي و الجغرافي و الثقافي بين باريس و المدن الكبيرة من جهة و المزارعين و المدن الصغيرة من جهة اخرى. فهؤلاء الاخيرين يشعرون انهم مهمشين و محتقرين من الفئة الاولى. فأحد الامأجذ على مكرون هو تكبره و الاتجاه الاقتصادي النيوليبرالي كرد على العولمة و نهوض الصين و الهند ليس حكر على فرنسا بالعكس فهو اليوم المثال المتبع في اكثر دول الغرب و من نتائجه صعود اليمين المتطرف و لكن كي نفهم حركة السترات الصفر يجب العودة للقرن الماضي و الانتعاش الاقتصادي الذي رافقه تحسن في القوة الشرائية و الامتيازات الاجتماعية و انخفاض التفاوت الطبقي و كل هذا اصبح الفرنسيون يعتبرنه حقوق مكتسبة ثم يجب الأخذ بعين الاعتبار تاريخ فرنسا و ثقافتها الذي مرسخ فيها المساواة فهي من شعائرها الثلاث و أيضا منهج الاحتجاج و التظاهرات مشكلة هذه الحملة انها ليست منظمة و عشوئية و تحمل مطالب بعدد المحتجين و المشكل الأكبر ان الأحزاب السياسية و النقابات و الجميع يريدون استغلالها لمصالحهم و ما يخفوني هو الانجراف للعنف

22 كانون الأول 2018، سترات صفراء عربية؟

الراعي والزبون: هل سنشهد «سترات صفراء» عربية؟

اعتقد ان تحليل الاخ الكيال على الطريق الصحيح. لكن الادوات التي يستخدمها او يسعى لاستبدالها لا تتحمل ما يطرحه عليها وما يحملها اياه. انماط الانتاج ومفهوم الطبقة لا يستطيع ان يشرح الزبائنية، وكذلك الزبائنية لا تستطيع ان تشرح تعقيدات المجتمعات الحديثة. اقترح مفهوم المنظومة، فهو يتحمل التنوع والتراكب الذي يتكلم عنه. لا مجال للشرح هنا لكن ساكتب اكثر عن الموضوع. واعتقد ان الافكار التي عرضها سابقا عن ألتوسير، وهناك الالماني لوهمان وجماعة نظرية النظم، تقدم علبة ادوات كاملة تصبح الماركسية حالة خاصة فيها لان الماركسية تتعامل مع نوع واحد من المنظومات.

6 نيسان 2019، الحراك الجزائري

هذا البوست حوار فيسبوكي مع صديقة جزائرية فيسبوكية فيه نقاط اود تسجيلها: قالت "في الجزاير لم يصل بعد الى مرحلة الحركة الاجتماعية التي يمكن ان تحتكم الى قيم خاصة بها منفصلة عن سمات سابقة في التفاعلات السياسية والمجتمعية الجزايرية.. صحيح ايضا ان مرحلة التنظيم يبدو انها صارت عصية على الحراك الجزايري منذ انطلاقته رغم كل الزخم الذي وصل اليه في سابع جمعة .. الحقيقة ان هذه الملاحظات في تقديري تؤسس لنوع جديد من الاحتجاج ميزاته اللافءوية ورفض الخضوع للتمثيل والافلات من التوظيف السياسي والطابع الاحتفالي ابتداء والسمة الجامعة لكل فءات المجتمع على راسها الحضور العاءلي والشبابي المكثف.." تعليقي: "مررنا بهذه المرحلة في سوريا. والحقيقة لها محاسن ومساوئ حسب الوضع العام. رفض التمثيل ناتج عن عدم ثقة بالسياسيين وعن اختلاف في الاجيال بين السياسيين والمتظاهرين. ايضا لامركزية الحراك تجعل من الصعب اخضاع الحركة لانها لا راس لها ولذلك تكون قابلة للاستمرار حتى مع وجود حملات اعتقال . لكن المساوئ قد تكون قاتلة ، اذ تعجز الحركة عن الوصول الى مطالب موحدة وتعجز عن انتاج ممثلين للتفاوض مع النخبة الحاكمة، والاهم انها تعجز عن افراز اطار مؤسساتي يحمل شعلة المطالب. كذلك وهذا حصل معنا ان الجماعات السياسية الاكثر تنظيما ستنجح في النهاية لان المطالب والتفاوض سيصبحان حاجة ماسة الى درجة ان الناس ستتصارع على القيادة وسيلجؤون الى الفئة المنظمة وهذه ستكون غالبا من الاسلاميين. اخيرا وبسبب فارق السن والاكثرية الشابة سيبرز عدد هائل من المغامرين والمتسلقين وطالبي السلطة وكلهم سيزعمون التمثيل. الطموح الجامح دون قنوات مؤسساتية سيؤدي الى صراع فظيع على القيادة والتمثيل. الحكومة ستنتبه بسهولة لهذه الانشقاقات وستختار المعارضة التي تزيدها لا بل ستفصلها على مقاسها" جوابها: "هذه موجودة منذ الان استاذ والناس الان تتصارع على التمثيل واستمالة الحراك لكن الامر لم ينجح مع احد لحد الان..خلينا نفترض انه فعلا رغم تشابه البدايات وبعض مكونات السياق الا ان ثمة اختلافات .. ما راح اقلك عامل الطبيعة التكوينية للجيش الوطني الشعبي ولا عدد الفواعل الدولية المتورطة في المشهد بين مستفيد ومتضرر..لكن رح اكلمك عن طبيعة المشكلات اللي خلت الناس تطلع ابتداء وانه المطالب تختمر مع كل جمعة ولا تمتاز بالحدية..خليني اذكرك استاذي بمكون مهم اخر هو ما اسمح لنفسي بتسميتع التعلم الاحتجاجي، ، الجزايريين حتما وليس الشعب وحده بل كل مكونات الدولة استفادت من تجارب الربيع المجهضة واكتشفنا انو الناس كانت متابعة ويبدو كما لو كانوا يزنون تحركاتهم بالمللي كما يقال..ثالث حاجة ممكن هي ما نستطيع تسميته الضمير الجمعي للاحتجاج عند الجزايريين حاليا وهو متكون من متغيرات متنوعة من اشكال المعاناة بعضها مرتبط بما قبل بوتفليقة وسنوات المحنة وبعضها معاناة الشباب الذي اندفع للرغبة في الهجرة لسنوات وفجاة وجد هدف للبقاء وهاذان يضاف لهما تراث الامة الذي رغم كل محاولات التشويه التي طالت الشخصية الجزايرية مازال الشباب يحتضن العلم كرمز للتاريخ الثوري المرتبط بالانعتاق من الاستعمار..هذه كلها مكونات تتعلق بمستويات الفعل الانساني بقطع النظر عن العوامل البنيوية المتعلقة بطبيعة السياق.. الان اللي فاضل هو ان نتمنى انو كفة الميزان تظل بجانب متغير الفعل" تعقيبي: "بالطبع السياق يختلف. ملاحظاتي هي فرضيات يمكن ان تتحقق ويمكن ان لا تتحقق. النقاط التي ذكرتها من الصعب علي تقييم دورها الحقيقي ومدى تأثيرها. الزمن سيوضح لنا. استمالة الحراك لم تنجح ايضا في سوريا لكن عنف النظام ومحاصرة الاحياء ادى الى موات التظاهر وبالتالي التعاون والتنسيق وعندها إلتفت الناس الى السياسيين القدماء. وعلى فكرة هذا الإلتفات كان موتا فوق موت بسبب ضعف العمل السياسي في الداخل واقتصاره على الخارج. عندما ينتقل القرار الى جاليات الخارج يصبح الامر لعبة مصالح أخرى. ما قصدته بالتنظيم هو التنظيم الذاتي في حال عدم وجود قوة سياسية قديمة قادرة على توفير التمثيل وصياغة المطالب. بالطبع الفواعل الدولية هامة جدا وطبيعة الجيش ايضا وخطوط الشرخ المجتمعية. التعليم الاحتجاجي مهم، في سوريا ومن خلال مقابلاتي وجدت ان النموذج الليبي وليس التونسي او المصري كان الاكثر تأثيرا في سوريا. اما الضمير الجمعي فهو شيء يتولد اثناء الاحتجاجات ومن السهل تغييره. بالطبع الضمير الجمعي اساسي لتماسك الحركة واستمرارها. لكنه ليس حقيقة اجتماعية سابقة للحركة الاحتجاجية. لكل زمان دولة ورجال كما يقولون، وكل مرحلة تبرز اشخاصا يمثلونها. وتأكدي انه عندما ترتفع الرهانات فان المغامرين والمقامرين والبلطجية سيظهرون. ما ترينه عاما هو تعبير عن مرحلة. المرحلة المنتجة تظهر اناسا منتجين والمرحلة التهديمية تظهر المهدمين. اتمنى ان تبقى الروح الجماعية العالية والمتضامنة مستمرة في حالتكم. المأسسة هي الضمان ولا اقول منظمات وانما شبكات تواصل بين الاشخاص الذين فرضوا وجودهم على ارض الواقع. هؤلاء معروفون محليا ولا يظهرون على اي اعلام وهم شباب نشطون ومدبرون واذكياء يخططون للاحتجاج ويتواصلون مع المناطق الاخرى. عندما يتكثف التواصل ستمر الحركة بمرحلة حرجة. الشباب المنظمين سيصبحون مشغولين بالتواصل ورفع مستوى التنظيم والمطالب وعندها سيتركون الارض لجيل ثاني اقل خبرة. الانتقال حرج جدا ويجب ان يحدث ضمن اطار له قواعد او ضمن مؤسسة او شبكة منظمة. الاحتجاجات فيها فوضى وهذا يعني التحلل من قيود مجتمعية وقانونية. وهذا يعني ان كثيرين سيلحظون الفرص وسيتقدمون لاقتناصها. اذا لم تكن هناك آليات فلترة وتصفية للصعود التنظيمي من القاعدة الى القيادة فان اسهل وسيلة للمنتهزين هي الانشقاقات. خاصة وان وسائل التواصل الاجتماعية تسرع نقل المعلومات وستحصل الانشقاقات والتحالفات بسرعة الضوء." جوابها على التعقيب: "التنظيم صعب جدا في تقديري في حالة الاحتجاجات التي تنطلق لا راس او خارج فءات معينة..مشكلة الانتفاضات العربية هو في لحظتها..ولدت في نفس لحظة موات السياسة وخواء المجتمع من هياكل سابقة على الحركة وانت تعرف ان الحركة الاجتماعية مفروض تستفيد من بنى موجودة سلفا ..هذا ما يفسر اعتمادها على وساءل التواصل الاجتماعي في الحشد والتعبئة وحتى في نقل الخبرات التنظيمية.. ومسالة السطو على المطالب وركوب الانتفاضة من الاكثر تنظيما هي خاصية في التسلطيات نفسها لان النظم القائمة على تغول الاجهزة الامنية تخترق كل ما ينبض تنظيميا على الارض.. بس بتضل الرؤى المقارنة مفيدة لرؤية افضل ممكن تكون مفيدة لقادم الايام"

14 نيسان 2019، الحراك العربي و معايير الثورة

كنت اقرا بيان تجمع التغيير في السودان واشاهد المظاهرات في الجزائر حيث يرشق الشباب الشرطة بالحجارة وتستخدم الشرطة الغازات المسيلة للدموع. تجمع التغيير تحدث عن الشعب العظيم والثورة المجيدة والوقفة الباسلة امام الطغيان. خلال السنوات الماضية نشأت عندي حساسية من هذه التعابير. واصبح معياري للحكم على اي شخص اتعامل معه في الشأن السوري هو تلك المصطلحات، فإذا استخدمها فهو دجال غالبا. وحين عملت على المجالس المحلية كان جيل الشباب يعارض جيل الاعيان الاكبر ويستمد شرعيته من الثورة. وكانت المزاودات تصل الى السماء. الشرعية الثورية كانت وصفة محققة للديكتاتورية والاقصاء ومن ثم الفشل. كل من اراد ان ينتهز الفرصة ليحسن اوضاعه كان يستخدم الشرعية الثورية ضد منافسيه. طبعا رأينا كيف استخدمت الفصائل المسلحة الشرعية الثورية في ادارة مناطقها وتبرير تصرفاتها. وهنا تبلورت عندي رؤية للثورات عملت عليها لفترة. بالطبع المقارنات المتعددة مع الثورات الفرنسية والاوروبية والروسية كانت مفاتيح نقاشات كثيرة. وتبين لي ما يلي: اولا، الثورات غالبا ادوات تدمير وليست ادوات بناء. وخاصة في حالة المنظومات السياسية المأزومة وعندما يستخدم الطرفان العنف ضد بعضهما البعض. هذا التدمير يكون الحل الوحيد للخروج من حالة مستعصية وصلت الى طريق مسدود كما كانت الحالة في سوريا. ثانيا، تنجح الثورات في تغيير الحكم او توسيع دائرة المشاركة اذا كان هناك عدة قوى متصارعة على السلطة ومتكافئة في القوة بحيث يكون خيار تداول السلطة بالانتخابات هو افضل حل موجود من اجل تحقيق توازن بين هذه القوى. ويجب ايضا ان تكون هذه القوى مؤطرة بمؤسسات تجمع نخب سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية فاعلة وقادرة على صياغة مطالب وعلى القيام بأعباء دورها في الدولة، واعتقد ان هذا ماحصل في تونس لكني غير متأكد . المجتمعات التي لا توجد فيها قوى مقابلة للدولة من اقتصاد ومجتمع مدني واحزاب لا يمكن لاي ثورة شعبية فيها ان تنتصر. الثورات الشعبية، مثل الثورة السورية والثورة المصرية، التي لا قيادات لها من النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة مصيرها الفشل. ويكون الفشل اما بالعنف او بدخول الجيش على الخط وتهدئة الوضع او بمحاصصة جديدة تضحك بها النخبة الحاكمة على الناس. هناك سيناريو اخر لنجاح الثورات وهو انشقاق داخل النخبة الحاكمة كما حصل في اوروبا الشرقية، لكن هذه الثورات لم تكن ثورات شعبية وانما انقلابات ناعمة يلعب فيها الشعب دور المشرعن بخروجه الى الشارع ثالثا، بناءا على ما سبق فان تغيير الحكم يحصل في الاعلى وليس في الاسفل. سميناه مع شركائي بصفقة النخب. كل منظومة سياسية تقوم على صفقة نخب غير معلنة. وحسب هذه الصفقة يكون شكل المنظومة السياسية. فاذا كانت النخب الاقتصادية والسياسية والعسكرية موزعة على عدة مجموعات لا تتشابه مصالحها وايديولوجياتها فاننا نحصل على تنافس. مآل التنافس يختلف من حالة الى حالة. فإذا كانت تحالفات النخب متكافئة في القوة وقادرة على تعطيل المنافسين الآخرين وفي نفس الوقت لديها كفاءات تقنية تمكنها من الاضطلاع بالحكم والادارة ، فاننا نكون امام بداية ديمقراطية. مثلا تركيا في بداية الالفية دخلت مرحلة ديمقراطية بسبب صفقة بين النخب. والناس تعتقد ان اردوغان هو مهندس الطفرة. اردوغان كان احد اطراف صفقة جمعت السياسيين والعسكريين والاقتصاديين من معسكرين. الثورة الامريكية ايضا كانت نتيجة صفقة نخب. بدات بشرخ في النخب بين معسكرين وانتهت بصفقة بين نخب اقتصادية ذات توجهات سياسية مختلفة. ولولا جيش جورج واشنطن الممول من بعض كبار التجار لتحولت الحرب الامريكية الى فوضى ميليشيات محلية تشبه الجيش الحر والفصائل. الثورة الفرنسية كانت فوضى عارمة وصعود وهبوط قوى متعددة الى ان طلبت النخب البرجوازية من نابليون انهاء ثورة الشارع ففعل بقوة المدافع التي حشاها بقطع معدنية. الثورة الفرنسية الشعبية فشلت مثلما فشلت الثورة السورية. وسنعود الى تاريخ الثورة الفرنسية. اما الثورة الروسية فقد فشلت المحاولة الاولى بسبب ضعف التنظيم المؤسساتي في الشارع . لكن حصلت فئات اخرى غير البلشفييين على محاصصة. الثورة الثانية لم تكن ثورة شعبية بل انقلاب ضمن النخب الجديدة. يعني الشعب لم يقرر تغيير الحكم. النخب الحاكمة نفسها انقسمت على بعضها واعلن البلاشفة الانقلاب. وكان لديهم حينها وجود في المؤسسة العسكرية وفي البرلمان. ومع ذلك انتهت بحرب اهلية ضارية قضت على الملايين من الناس. ومع ذلك يعتبرها الشيوعيون ثورة ناجحة فماذا يهمهم من الشعب بعد ان اخذو مقاليد الحكم. رابعا، بناءا عليه يجب ان نطرح السؤال الجوهري التالي. لماذا شعوب المنطقة مهووسة بالثورات الشعبية ولماذا فشلت معظمها . وذلك بسبب طغيان التعليم الاوروبي فاننا نتعلم الثورات الاوروبية على انها تحقيق لارادة الشعب وانها قامت لتحقق الديمقراطية التي هي حكم الشعب بالشعب وللشعب. هذا اكبر هراء انتجه القرن التاسع عشر. لا يوجد شيء اسمه شعب ولا توجد ارادة شعبية ولا توجد ثورات تعبر عن ارادة الشعب وتحققها. وساشرح كيف ولماذا. كل المنظومات السياسية، والاجتماعية وغيرها، تولد ايديولوجيا تشرح فيها لاتباعها العالم وكيف يعمل وتخلق شرعية وجودها وتدرب الافراد على اعتبار المنظومة الحالة الواقعية الوحيدة وانها احسن الحالات الموجودة. وكثيرا ما يقع المحللون وعلماء السياسة والتاريخ في خطأ فادح وهو اعتماد تلك الايديولوجيا كمعرفة تشرح واقعا قائما. وهكذا تصبح الديمقراطية حكم الشعب ويصبح الانتخاب وسيلة مقدسة في تداول السلطة ويصبح البرلمان المنتخب معبرا عن الشعب وارادته وتصبح الثورات هي اللحظات المؤسسة التي عبر فيها الشعب عن ارادته فكان مطاعا كإله قال للدولة كن فيكون. هذه بالضبط الايديولوجيا التي ندرسها وكأنها واقع. الشعب مفهوم غير معرف وليس له ارادة والممثلين لا يعبرون عن ارادة الشعب وليست الانتخابات الا وسيلة في تداول الحكم بين النخب . الناس التي تخرج الى الشوارع في البلدان العربية هي افراد ضاقت بهم الدنيا فانفجروا وهذا افضل تعريف للثورة الشعبية. وهي ثورات لاقيادة لها وغير قادرة على صياغة مطالب وليس لديها قوة ونخب تفاوض بهما اصحاب السلطة في الدولة القائمة. تحاول عدة تجمعات مهنية وحزبية وسياسية الركوب على هذه الثورات، ويمكنها ان تنجح اذا كان لديها تنظيم مقابل للدولة وقوة سياسية واقتصادية وعسكرية تستطيع معها فرض نفسها كشريك في السلطة. لكنني لا ارى ذلك في اية حالة عربية، ولم ادرس بعد حالة تونس. في حالتي الجزائر والسودان لا يوجد على الساحة كمؤسسة منظمة وشريكة في الدولة غير الجيش. وسيجد الجيش طريقة فيفرض نفسه. ويبدو لي ان حالة السودان هي انقلاب ضد نظام مدعوم قطريا بمساعدة خارجية. اكيد الثورة عفوية لكن ليس لديها سلطة مقابلة هذه الثورات حققت هدفها وهو التدمير وضعضعة النخب الحاكمة. الان يجب الالتفات الى بناء السلطة المقابلة التي تجمع نخب اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة ذات مصلحة وتجمع جزءا من القوة العسكرية. لن يتغير الحكم حتى نبني السلطة المقابلة والمكافئة

23 أيلول 2019، ثورة مصر الثانية

الآن وقد انتهيت من مسلسل فقه اللغة لأني وصلت إلى حدود معرفتي في ذلك الشأن، صار لا بد من الإلتفات إلى "الثورة الثانية" في مصر. الناس منقسمون بين نظرية محمد علي الذي يعبر عن آلام الشعب بلغة شعبية وذكاء فطري، ونظرية انقلاب الجيش على نفسه. وهناك آخرون كثيرون يحلمون بثورة مصرية ثانية تعطيهم الأمل بأن الربيع العربي كان فعلاً ربيعاً وأن الشعب سيقول كلمته الأخيرة وأن تغيير الرئيس سيغير شيئاً. أولاً، الوضع في مصر أكيد سيء ويسير نحو الأسوأ. الإنفجار السكاني، سوء الإدارة، أزمة الأراضي الزراعية المختفية، وأزمة حكم العسكر كلها أزمات عميقة وخطيرة وتوحي بأن الإنفجار قريب، وأنه سيكون إنفجاراً لا يبقي ولا يذر. ثانياً، سأخمن ودون خوف من الخطأ الجسيم بأن محمد علي لا يعدو كونه أحد المستفيدين من النظام القائم والذين لفظهم هذا النظام كما يلفظ الكثيرين يومياً. لا أعتقد بأنه ثورجي محنك، ولا أعتقد بأن لديه نظرية تحليلية عميقة عن الوضع القائم. إنما هو صوت أصبح يعلو لأن لا صوت غيره. ومن الخطأ إعطاؤه أكثر ما يستحق؛ فلا هو يجيد التعبير ولا هو يجيد الثورة. لكن هذا لا يعني إهمال التظاهرات الجارية. لا بل إن الإهتمام يجب أن ينصب عليها وليس على ظاهرة صوتية مثل محمد علي. ثالثاً، لم تظهر في المنطقة أثناء الربيع العربي وبعده أية نظريات تشرح أو توجه. الناس يعرفون أن هناك غلط في مكان ما وأن الأمور ليست على ما يرام. لكن تتبع الأحداث في سوريا أثبت لي وبشكل لا أجد فيه أي لبس أن الثورات الحالية مجرد بداية لن تستطيع القيام بأكثر من تدمير ما هو قائم. بالطبع أعتقد بضرورة هذا التدمير، لكني أيضاً أعتقد بأنه لا توجد أية نظرية أو أيديولوجيا تضيء الطريق نحو المستقبل. رابعاً، إذا كان الشعب فعلاً يملك القوة على التحرك وفرض بعض المطالب، فيجب استغلال حركته لإحداث تغيير أولي وبنيوي وليس تعليق الآمال على تغيير جذري وشامل وانقلابي. ما هو التغيير الأولي والبنيوي؟ إنه تغيير من الأسفل، تغيير يمس مؤسسات الحكم المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص. لن يستطيع أحد في المدى المنظور أن يغير أي شيء في المؤسسات المركزية. المطالب الدستورية باعتقادي مطالب فاشلة. الدستور ليس إلا ورقة وشوية كلام لا يعني أي شيء. إذا لم تستطع تغيير الممارسة اليومية والبنيات القائمة فلن يستطيع أي تغيير دستوري أو رئاسي فعل أي شيء غير تنفيس الغضب إلى الثورة الثانية أو الثالثة إلى حين حدوث الثورة القاصمة (أي الحرب الأهلية). لا يكفي أن تطالب بالديمقراطية، لا بل لا تعني الديمقراطية أي شيء. الإخوان المسلمون أفضل مثال على تطبيق الديمقراطية في ثقافة لا تعرف مقومات الدولة الحديثة وتحكمها نخب عسكرية-تجارية على الطريقة السلطانية. أعتقد أن المطالبة بحرية إقتصادية ودعم القطاع الخاص وفصله عن أي تحالف مع الدولة أو تسلط للدولة عليه سيكون أفضل بكثير من الخروج إلى الشوارع وتسقيط الرئيس. إن استصدار قانون جيد لضبط عمل الجمعيات والأحزاب والشركات، يعطيها حرية التنظيم وجمع الأموال وصرفها دون تدخل الدولة، أفضل بكثير من لجنة دستورية وصراع مضلل على علمانية الدولة أو دور الإسلام في الدولة. يجب أن نفهم الطبيعة السلطانية للدولة في الشرق الأوسط، ودون ذلك سيكون أي حديث عن التغيير والديمقراطية هباءاً. 1) الدولة السلطانية تقوم على شبكات محسوبية هرمية تترأسها النخب الحاكمة. 2) لا يوجد قانون في الدولة السلطانية إلا أعراف الممارسة اليومية لتلك الشبكات. 3) ولا توجد مؤسسات في في تلك الدولة إلا العلاقات الشخصية بين أفراد النخب الحاكمة. 4) وحتى لو وجدت مؤسسات فإنها مجرد إستخدام سلطاني للبيروقراطية الحديثة. أي أن هذه المؤسسات تقنن إحتكار النخب للسلطة والإقتصاد وتقنن توزيع الغنائم على أفرادها ومن ثم تقنن التساقط الإقتصادي ضمن شبكات المحسوبية. 5) الدولة السلطانية هي دولة الإحتكار. أي أنها تحتكر العنف وتحتكر السلطة وتحتكر الإقتصاد وتحتكر السياسة وتحتكر الدولة. الدولة الحديثة بمؤسساتها وخدماتها تشكل خطراً على النخب السلطانية، ولذلك يتم السيطرة عليها وتفريغها من محتواها الخدمي ولا يبقى إلا محتواها التسلطي، فتصبح الخدمة الوحيدة التي تقوم بها هي إدارة شبكة المحسوبية وأشكال التساقط المختلفة التي تنتج عنها. 6) النخب السلطانية هي بالضرورة نخب عسكرية وتجارية. بالعسكر يكون احتكار العنف والسيطرة على أجهزة الدولة وإبعاد المنافسين الإقتصاديين. لكن العمل اليومي يستلمه التجار المتحالفون مع العسكر. العسكر أغبى من أن ينتجوا أي شيء أو أن يقوموا بإدارة أي شيء. السيسي أفضل مثال على العسكر لأنه اضطر للظهور فجأة. في العادة يتفق العسكر على واحد منهم يستطيع أن يكون واجهة. في سوريا استخدم العسكر عدة واجهات مدنية قبل مجيء الأسد. وفي مصر كان عبد الناصر أو واجهة للعسكر، وكان واجهة موفقة. لكن يبدو أنهم اليوم عاجزون عن إنتاج وجه يمكنه على الأقل التحدث. 7) الدولة السلطانية دولة مركزية بالضرورة. بما أنها دولة احتكار ودولة عسكر فإنها لا تستطيع أن تتخلى عن أي جزء من سلطتها وامتيازاتها. ولذلك فهي مركزية إلى أبعد الحدود، وتقتل أية مبادرة محلية، أو حتى أية تنمية محلية. يجب أن يأتي الجميع إلى العاصمة ويقفوا على أبواب النخبة حتى يدخلوا في شبكات المحسوبية. لا يمكن استخدام المؤسسات في هذه الدولة لإنجاز أي عمل يتعلق بالسلطة أو المال. هذه الرساميل الحقيقة لهذه الدولة ولا يمكنها أن تفرط بها أو ترخي قبضتها عليها. ومن المخيف فعلاً أن شبكات المحسوبية في الدولة السلطانية يمكن أن تشمل فئات واسعة من الشعب تتلقى الفتات عن طريق التساقط وتوزيع وظائف الدولة وعقودها وضماناتها الإجتماعية. دولة حافظ الأسد ودولة عبد الناصر لم تكن مجرد حكم الفرد، بل كان لها قبول شعبي واسع لأن شبكاتها شملت فئات مجتمعية واسعة. ونمو مؤسسات الإخوان المسلمين الخيرية مثال على ديناميكية بناء شبكات المحسوبية من الأسفل، وأن المجتمع نفسه قد ينتج الدولة السلطانية، وأن هذه الدولة ليست نتيجة مرض يقتصر على العسكر. وبناءاً على هذا، فإن أي عمل نضالي لا يعي طبيعة وبنية الدولة السلطانية ويعتقد أن الحل هو دستور أو رئيس فإنه عمل مهدم دون أن يكون بناءاً. بالطبع التهديم ضروري، لكن عدم القدرة على البناء أو الدفع باتجاهه لن ينتج عنه إلا الحرب الأهلية. في الوقت الحالي، أعتقد أن هناك مطلبان منطقيان: حرية القطاع الخاص والمجتمع المدني (نفس القوانين الناظمة)، واللامركزية الإدارية (الحكم المحلي الذي لا سلطة له على المركز ولا سلطة للمركز عليه). لا يمكن النظر إلى الدولة على أنها منبعثة من الشعب. الدولة بنية متسلطة منذ نشأتها. يجب لذلك أن ندافع عن المجتمع ضدها وأن نحميه. ولا يكون هذا بأيديولوجيات تعتقد بأن الشعب مصدر السلطات. حماية الشعب من الدولة تكون بتفتيت سلطة الدولة وببناء قوة مقابلة للدولة. التفتيت يكون بوسائل عديدة أهمها اللامركزية، والسلطة المقابلة تكون بتنمية وتنويع وحيوية القطاع الخاص والمجتمع المدني. أتمنى السلامة للشعب المصري رغم أني أعرف أن الحرب الأهلية قادمة.

Hanine Alhamis تحليل لابأس به سيد أحمد , مع بعض الملاحظات : المطلَبَيْن المطروحين /ممكن أن يكونوا أكثر/ لا تستطيع تحقيقهم أو حتى البدء فيهم إلاّ بعد إزاحة العصابة الحاكمة /العائق الرئيسي لتحقيق أي تغيير/ وبإزاحة هذه العصابة سنكون قد مارسنا إحدى التغييرات الجذرية والانقلابية , والتي تقول أنت بنفسك انها ليست الأهم : " وليس تعليق الآمال على تغيير جذري وشامل وانقلابي .." !! و للتذكير هناك فرق بين شامل وانقلابي فمن الممكن ان يكون التغيير انقلابي وليس بالضرورة شاملاً , الانقلاب ومن اسمه سريع مثلاً الانقلاب على طغمة حاكمة ثم ممكن ان يأتي التغيير الشامل وبشكل أبطأ ..,, إذاً لتحقيق المطلبين "الإداريين " يجب حدّ أدنى من الأمن(الأمني)=إزاحة أجهزة الأمن وتسلطّهم على الشعب ..,, ثم تقترح عدّة أشياء والأهم بالنسبة لك أن تكون مستقلة وبعيدة عن المركز !! ولكن وبمرور بلدنا , وأي بلد بحالة حرب/ثورة , هناك نوع من الفلتان على كافة الأصعدة (أبسط مثال يستطيع أي سوري قتل آخر أو اغتصاب أو خطف وفدية .. وما من مُحاسب !! , الفلتان والفوضى الثقافية: تشكيك بكل تاريخنا وأشخاصه.. التفتّت ..الخ) وتحصر الاستقلالية للجمعيات والقطاع الخاص والادارة المحلية .. الخ وبهذا الوضع من الفوضى ؟؟!! كمن يضع المحراث أمام الثور !! مقترحاتك تتم ببلد أو دولة مستقرّة تعاني من المركزية أو ثِقل القطاع العام .. بالعكس مايلزمنا الآن الوحدة ثم الوحدة وتوحيد الجهود وبما اننا نتكلم عن عملية تغيير/ثورة إذاً : هدف واحد قيادة واحدة إعلام واحد .. الخ (هذا لايعني عدم الثقة بالفروع وتشجيع المبادرات ..) وطبعاً لاأتمنى أبداً حرب أهلية لمصر , فالثورات "البيضاء" مازالت محتملة ..

Ahmad Nazir Atassi

شكرا اخ Hanine Alhamis (حنيـن الهامـس) على تعليقك. معك حق الكلام ينطبق على دولة مستقرة، اي ليست في حالة حرب، ولذلك كتبت البوست عن مصر وليس عن سوريا. مقترحي يمكن ان يكون اهدافا للحالة السورية وليس خريطة طريق. اما اولوية كسر سلطة المخابرات على المطالب التشريعية فاني فعلا لم اعد اؤمن به. اذا كان الشعب قادرا على تحدي العسكر والمخابرات بالنزول الى الشارع فانه من الممكن له وضع مطالب تشريعية. افتراض انسداد طريق العودة هو الذي ادى الى الحرب في سوريا. بالطبع لا اقول ان طريق العودة كان سيكون اقل ثمنا، ابدا، لكني اعتقد بان النضال السلمي المطلبي ممكن دون ثورة مسلحة. ازاحة اجهزة الامن قبل كل شيء لا يزال عقلية سورية مسيطرة. وكان بالامكان توجيه كل قوى التسليح ضد المخابرات لكن المسلحين فضلوا الاعتصام بقراهم. فأين هذه الاولوية ولماذا لم تتحقق في سورية رغم التسليح والحرب الطاحنة. التوحيد كما تصفه لم يكن ممكنا ولن يكون. انه تطبيق لموديل الدولة المركزية على الثورة.

12 تشرين الأول 2019، مقالة ثورات ما بعد الاستبداد

ثورات ما بعد الاستبداد: ثقافة سياسية جديدة في العالم العربي؟

اسئلة اكثر من اجوبة. لكني اعتقد ان الوضع الحالي لا يسمح بأجوبة. ما نحتاجه اليوم هو طرح ذكي للأسئلة المناسبة. وهذا ما يفعله سامي كيال بمقالاته المثيرة دائما

21 تشرين الأول 2019، عن ثورة لبنان

بعيدا عن افساح مجال للتنفيس واظهار الروح الجماعية والتآخي. ليس للثورات اية رومانسية. المسافة بين الخروج والتغيير طويلة وهناك هامش واسع للانحراف نحو التهديم. اين المطالب. الرقص في الشوارع هو مجرد رقص في الشوارع والهتافات الشتائمية ليست مطالب. لست مبهورا بما يحدث في لينان. واللي عم يصوروا النساء والبنات في لبنان يعرفون ان للبنان وجه آخر فقير ومحافظ وذكوري. محاولة اعطاء الثورات واجهة برجوازية من خلال بعض الرموز الجنسية ومظاهر اللبس ليس في مصلحة احد ولا يدل على رقي او تحرر وانما يدل على شروخات في المجتمع سنراها قريبا بوجهها الآخر.

21 تشرين الأول 2019، تعليق على مقالة انتفاضة لبنان

انتفاضة شعبية في لبنان تواجه نظاماً يستحيل إصلاحه

يجب اولا التأكيد على ان المقالة ممتازة وتستحق القراءة، وعلى انها تقدم تحليلا جيدا للحالة الراهنة في لبنان. اقول هذا حتى لا انساه وانا انقد المقالة. بداية دعوني ألخص المقالة: القسم الاول: اربع ملاحظات عن الحراك اللبناني. شبابي؛ له مستويان من المطالب مستوى بنيوي ومستوي معيشي؛ شعبي، غير موحد تحت قيادة، ويعم العاصمة والاطراف؛ يستلهم ثورات الربيع العربي ويرى نفسه استمرارا لها. القسم الثاني: صعوبة التغيير في لبنان لان النظام القائم له تاريخ طويل في تخطي المآزق، وتاريخ طويل في اعادة انتاج نفسه ونخبه. السيطرة على الحكم في صيغته الطائفية يوحد النخب اكثر مما تفرقها الانتماءات الطائفية. ظهور خطاب شعبوي يضع الاولوية في اصلاحات اقتصادية سريعة وترقيعية على حساب التغيير البنيوي الجذري. اولا، اصبحت اتحسس من قراءة تحاليل محلية تعتقد بان ثورة بلدها مختلفة جذريا عن ثورات الربيع العربي. ويحاول كل محلل سوق خصوصيات البلد وثقافته لاظهار الاختلاف عن بقية ثورات المنطقة. عند انطلاق كل انتفاضة جديدة يبدأ المحللون من الصفر باعتبار ان ما يحصل هنا مختلف عما يحصل هناك. هنا طائفية وهناك لا توجد، هنا تأثر بالغرب وهناك تعريب، هنا حكم عسكري وهناك الجيش ضعيف، هنا بقي الاستعمار زمنا وهناك بقي برهة، هنا ظهور للعنصر النسائي وهناك محافظة وحراك ذكوري فقط. من الممل فعلا العزف على وتر الخصوصيات المزعومة، لانها تغطي وحدة الحال الصارخة. الملاحظات الاربعة للكاتب تنطبق على كل انتفاضات الربيع العربي دون استثناء. وتجذر النظام القائم وتضامن نخبه وصعوبة التغيير هي ايضا ملاحظات تنطبق على كل البلدان التي شهدت موجات الاحتجاجات الاولى والثانية. لقد حان الوقت لنخرج بدروس مستفادة بعد تسع سنوات من الحراك تأخذ بعين الاعتباراهذه التشابهات بدل الاختلافات. بالطبع لكل حالة حيثيات ستؤثر بالتأكيد على مسار الاحداث، لكن وحدة الحال قد تدلنا على ادوات افضل لفهم الحراكات المختلفة وربما على حلول أفضل. ثانيا، يتحدث البعض عن ضرورة التدرج في التغيير اتقاءا للانفجار على الطريقة السورية، او اخذا بالاعتبار لخصوصيات مثل الطائفية او العشائرية او التاريخ او الثقافة المحلية. اود ان اؤكد ان الانفجار المروع في سوريا لم يكن بسبب ارتفاع سقف المطالب او بسبب عدم تدرجها او بسبب اشتداد الطائفية على خلاف حالات اخرى مثل مصر او تونس. الانفجار في سوريا كان طبيعيا من ناحية توحش النظام القائم، اي الافراط في العنف. هذا الخيار كان ولا يزال متاحا لكل الانظمة في المنطقة. الدرس السوري ليس درسا للشعوب لتتدرج في المطالب وانما درس للانظمة لتستخدم العنف بذكاء. ثالثا، ماذا تعني كل من الملاحظات الاربعة السابقة الذكر. الشبابية نتجت عن نسب الولادات العالية في المنطقة. هذا يعني ان خمسين بالمئة من السكان كانوا اطفالا او غير مولودين اثناء الاحداث المفصلية في اواخر القرن العشرين. لا بل الامر اكبر من ذلك، المتظاهرون اليوم كانوا اطفالا عندما بدأ الربيع العربي عام ٢.١١. باختصار فان شعوب المنطقة تصفر ذاكرتها السياسية كل عشر الى خمس عشرة سنة. هذا بالاضافة الى ان الاجيال التي جاءت بعد ٢٠٠٠ هي اجيال الانترنت. لا نزال الى الان لا نفهم اثر تقنيات التواصل على الوعي السياسي في جميع انحاء العالم وليس فقط في المنطقة العربية. كل الذين شاركوا في الثورة السورية مثلا يعرفون تماما انها ما كانت لتكون لولا الانترنت، وفي الوقت نفسه لعبت الانترنت دورا كبيرا في تكريس توجهات هدامة في نفس الثورة. ان ثورات المنطقة اول علائم العصر الحديث. وما يحصل هنا سنراه يتكرر في جميع انحاء العالم. ولهذا، وسيتهمني البعض بالاعتقاد بالمؤامرة، لهذا اهتمت امريكا بتطوير آليات ضبط الازمات وتجييرها لصالحها اكثر مما اهتمت باقتراح حلول. الجميع يعرف دور المنظمات الاغاثية والتنموية الغربية في جمع المعلومات عن كل كبيرة وصغيرة. القدرة الرقمية الهائلة اليوم تعطينا وسائل للثورة وربما تعطي النخب المحلية والعالمية المسيطرة وسائل اقوى للتحكم. دور امريكا في العملية التركية الاخيرة خير دليل. مستويا المطالب. بالاضافة الى اختلاف الاجيال السابق الذكر، فاننا امام مجتمعات توقفت عن النمو السياسي من ثلاثين او اربعين سنة. انها مجتمعات لا تعرف من المؤسسات الا الدولة. شهدنا حالات مأساوية من الجهل السياسي في سوريا وليبيا والعراق. ورأينا حالات اخف في مصر وتونس والسودان. لكن الحالات الاخف تؤكد التوجه العام ولا تنفيه. لقد مررنا بطور تجهيلي عام في المنطقة. وربما يمكن ربط هذا الحال بتوجه عالمي. السترات الصفراء في فرنسا اظهرت كرها للهياكل السياسية القائمة بقدر ما اظهر السوريون والعراقيون نفورا من الاحزاب وبقدر ما كانت المؤسسات السياسية غائبة في مصر وبشكل اقل في تونس. انتخاب ترامب في امريكا هو ازدراء للمؤسسات السياسية التقليدية وسحب ثقة منها. كذلك فان الاجيال الجديدة الشبابية تعتقد بانها تخطت الاحزاب بسبب قدرتها على التنظيم ونشر المعلومة والخبر عبر الانترنت. لكنها لم تعرف ان الخروج الى الشارع، وبرغم كونه انجازا، فانه بداية لمسيرة طويلة من التنظيم وصياغة المطالب والتصارع مع الدولة والنخب الحاكمة. كل هذا العمل لا يمكن تفاديه بالانترنت. يمكن تسريعه بتقنيات رقمية تضاعف قدراتنا التحليلية لكن لا يمكن تفاديه. التهميش الذي نراه اليوم في عصر العولمة لا يؤثر في فئات المجتمع بنفس الطريقة او الشدة. هناك شرائح استفادت من العولمة وهناك شرائح لم تأخذ من العولمة الا صور الاغنياء السعداء والفرص الضائعة المنقولة عبر الانترنت. الدخول في السوق العالمية في القرن التاسع عشر قلب الموازين في كل المجتمعات. اليوم نشهد عملية مشابهة لكن بدرجات متفاوتة حسب الطبقة الاجتماعية-الاقتصادية وليس حسب البلد. اننا في مرحلة جديدة من اختراق السوق العالمية لمجتمعاتنا ولغيرنا حتى للمجتمعات الغربية. لامركزية الحراك. دول المنطقة وحتى دول اوروبا لا تزال تقوم على تركز السلطة والاقتصاد في العاصمة، ولا تزال تعتمد على مركزية القرار وعلى مركزية توزيع الثروة العامة. كذلك فان كل الدول التي ظهرت بعد الحرب العالمية الاولى، نعم الاولى، هي دول اعالة. الدولة التي تضخمت ببيروقراطية الثورة الصناعية والعلمية تحولت الى مركز للخدمة وتوزيع الثروة بعد ان كانت فقط مركزا لامتصاص الضرائب. الحركات الاشتراكية والفاشية كانت محاولات لضبط اقتصاد الوفرة ولضبط دولة الخدمة والضريبة. البرامج الاجتماعية التي ظهرت في الدول الرأسمالية لا تقل اعتمادا على الدولة من الاشتراكية. كل دول العالم بعد الحرب الاولى وخاصة الثانية هي دول اشتراكية بشكل او بآخر. لكن الانتقال الى مرحلة ما بعد الصناعة وتضخم الفائض العالمي بشكله النقدي افسحا مجالات اخرى لرأس المال السائل، واعطته التكنولوجيا الرقمية قواما اثيريا لا يمكن الامساك به. هذا الرأسمال يعيد صياغة الدولة بطرق لم نفهمها بعد. لكننا على الاقل نعرف انه يكره دولة الاعالة والضمانات ويكره الدولة المركزية. تفكيك دولة الاعالة اخذ اشكالا مختلفة. ومن المثير للانتباه ان الحركات المطلبية في المنطقة وفي جميع انحاء العالم لا تزال متمسكة بدولة الاعالة وتريد عودتها وتخاف على مركزيتها وقدرتها على الاعالة. جميع من تحدثت معه عن اللامركزية ابدى خوفا لا شعوريا من فقدان مركزية الدولة وبالتالي فقدان قدرتها على ان تكون ابا واما للشعب. ان تفكيك دولة الاعالة المركزية اضر اول ما اضر بالاطراف، لانها الاقل انخراطا في السوق العالمية. كل ثورات الربيع العربي تحمل هذا الجانب، جانب كونها ثورات اطراف بقدر ما هي ثورات على بنية الحكومة المركزية. وهناك ملاحظات اخرى تشترك بها ثورات المنطقة. انها ثورات ضد نخب حاكمة ريعية وسارقة. الفساد ليس فقط رشوة او محسوبية بل ايضا سرقة للثروة العامة التي تتحكم بها الدولة. معظم دول المنطقة تعتمد على ريع مثل البترول او السياحة او المساعدات الخارجية. وكلها دول مركزية تتحكم بالاستيراد والتصدير ولها سلطة على المنظومة البنكية المحلية. وكلها دول تمر بمرحلة خصخصة وفقاعة عقارية وانفتاح على السوق العالمية ورأس المال العالمي. ان من غير المنطقي توقع اي شيء من النخب الحاكمة غير السرقة. كل ما ذكرت اساسه النقد الكاش. انه كاش سهل وقابل للسرقة. كل ما يجب عمله هو كسر فصل السلطات وبالتالي احتكار التشريع بالاضافة الى التنفيذ مما يفسح المجال لخصخصة الثروة العامة وبيع عقود الدولة ومنح رخص الاستيراد والتصدير والاستفادة من المال الذي تحركه البنوك العالمية مقابل عدم مراقبتها. هذا التوجه موجود في امريكا ، لكنه يأخذ اشكالا كاريكاتورية في الدول غير المنتجة والريعية. ان ثروات الحكومات الفاسدة في العالم الثالث اصبحت من اكبر مصادر الكاش في العالم. ان شبكة استثمارات وتبييض الاموال التي تربط هذه النخب السارقة تشمل بوتين كما تشمل بشار الاسد، وتشمل اردوغان كما تشمل لصوص لبنان، تشمل ماكرون كما تشمل ترامب

21 تشرين الأول 2019، مطالب الثورات

أعود إلى قائمة المطالب التي يتداولها البعض وأنا منهم على الإنترنت. قد لا تكون حقيقية (بمعنى أن كاتبها شخص واحد)، لكنها معبرة. إن ه من الأهمية بمكان امتلاك القدرة على تحليل مثل هذه المطالب وإعادة صياغتها بشكل تفهمه مؤسسات الدولة المركزية وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية. كجهد أولي يجب تلخيص المطالب تحت عناوين كبرى. هل من الأفضل تجميعها وتلخيصها تحت عناوين تعبر عن منظور المحتجين (مثل فساد، خدمات، نخبة حاكمة، توفير العمل)، أم تجميعها وتلخيصها تحت عناوين تتطابق مع أجهزة الدولة وسلطاتها (مثلاً مطالب للجهاز التنفيذي، مطالب للجهاز التشريعي، مطالب للجهاز القضائي). يمكن كذلك اقتراح عناوين من وجهة نظر التغيير (مثلاً تغييرات في الأداء، تغييرات بنيوية)، أو عناوين من وجهة نظر النخب الحاكمة (مثلاً مطالب مقبولة، مطالب غير مقبولة؛ مطالب يمكن الإلتفاف عليها، مطالب لا يمكن الإلتفاف عليها)، أو عناوين قطاعية (مثل مطالب إقتصادية، مطالب إجتماعية، مطالب سياسية)، أو عناوين من وجهة نظر تكتيكية تخص النخبة الحاكمة، أي سرعة التنفيذ التذي يعطي انطباع "سمعناكم وفهمناكم وها نحن نتحرك بسرعة (مثلاً، مطالب يمكن تنفيذها بشكل لا يمس النخبة، مطالب يمكن تنفيذها باستخدام كبش فداء، مطالب يمكن تشكيل لجان سريعة للنظر فيها بحيث تطمئن المتظاهرين ثم يتم وضعها على الرف)، أو عناوين من وجهة نظر تكتيكية تخص المتظاهرين (مثلاً مطالب يمكن أن نحصل منها على مكاسب مباشرة، مطالب تحتاج إلى نفس طويل ومؤسسات تتابعها)، أو عناوين تميز النق عن المبادرة (مثلاً مطالب نترك طريقة تنفيذها للحكومة، مطال بنقترح نحن آليات تنفيذها)، أو عناوين تميز درجة الإجماع (مثلاً مطالب عليها إجماع عابر للطوائف والأحزاب، مطالب لن تحقق الإجماع، مطالب فئوية لا تجتمع عليها إلا فئة محددة)، أو عناوين تميز بين التبعات (مطالب لها تبعات سلبية، مطالب لها تبعات إيجابية، مطالب لها تبعات لا يمكن التكهن بها)، أو عناوين تميز إمكانية التنفيذ (مثلاً مطالب يمكن للمؤسسات الحالية أن تنفذها، مطالب تحتاج إلى مؤسسات جديدة؛ مطالب يمكن مراقبة تنفيذها، مطالب لا يمكن مراقبة تنفيذها)، أو عناوين تميز درجة الشخصنة (مطالب مؤسساتية، مطالب تستهدف أشخاصاً معينين). سآخذ هنا أحد المطالب وأعدد العناوين التي يمكن أن يندرج تحتها: المطلب الأول (حكومة إنتقالية): هذا مطلب سياسي (إنتخابات، تغيير وجوه سياسية)، مؤسساتي (يستهدف السلطة التنفيذية، الوزراء؛ أو السلطة التشريعية، مجلس النواب)، غير بنيوي (يغير القبعات ولا يغير الصلاحياة وبنية الحكم)، يمكن الإلتفاف عليه (إغراق أصوات الإحتجاج في مسرحية إنتخابات على الطريقة اللبنانية)، يحمل مبادرة (حكومة تسيير أعمال مكونة من قضاة)، ممكن تنفيذه بسرعة (يمكن تنفيذها لكن هناك عوائق دستورية، لا يمكن إقالة حكومة إلا بشروط ينص عليها الدستور)، له تبعات سلبية (أزمة دستورية)، لا يمكن مراقبة تنفيذه (ليست هناك معايير لنزاهة القضاة أو عدم ارتباطهم بالسياسة)، مشخصن (تعتقد أن تغيير الوجوه سيغر الممارسات)، غير بنيوي (تغيير الحكومة لا يعني تغيير الدستور، وقد يكون جذر المشكلة في الدستور)، عليه إجماع (الكل مجمع عليه، لكن الإجماع ليس مؤشراً على الجدوى، الإجماع وسيلة ضغط لكن التغيير يكمن في المطلب نفسه)، تكتيكي للمتظاهرين (يحقق مكاسب مباشرة لكن قصيرة الأمد)، تكتيكي للنخبة (سمعناكم وأقلنا الحكومة لكن سنترككم دون دولة أو سنضيعكم في متاهة إنتخابات جديدة قد تطول وسنفتت المكالب حتى نعيد صياغتها بشكل طائفي يناسب النخب الحاكمة). بالمحصلة هذا مطلب جيد على المدى القصير لكن قد تكون له نتائج سلبية جداً على المدى البعيد؛ وهو مطلب غير بنيوي ولا يحمل تغييراً حقيقياً. إنه مثال المطالب الشعبية التي لا تعي بينة الحكم وتعتقد أن تغيير الأشخاص يغير الحال؛ إنه مجرد مطلب غاضب. لكن وبما أنه يحصل على إجماع ويمكن من خلاله تجييش الناس لفترة أطول، فيمكن استخدامه كوسيلة ضغط. الفاسد الذي تمس عليه مستمسك أحسن بكثير من الفاسد الجديد المتخفي وراء برقع الجدة.

21 تشرين الأول 2019، مقالة توقعات حراك لبنان

Protests in Lebanon - What the Data Tell Us توقعات ألستير هاريس حول الحراك في لبنان. ألستير صاحب آرك

22 تشرين الأول 2019، صياغة مطالب حراك لبنان

ليش هيي ثورة ؟ وليش لازم نكفّي ؟#لبنان_ينتفض هذا اسمه صياغة مطالب، اختصر كل المطالب الاخرى بمطلب بنيوي جذري ويحاول تجميع الناس حوله. هذا التجميع اساسي وسنراقب كيف يتطور. مشكلة المطالب البنيوية ان تحقيقها يطول وبالتالي فالناس ستتعب؛ انه يحتاج الى مجموعات منظمة ودؤوبة تتنقل بين مجموعات المتظاهرين وتتفق معهم على تكتيكات واستراتيجيات. التأكيد على لامركزية الحراك جيد ويفيد في كسر محاولات الاحتواء فكلما ضبطوا قسم يفتق قسم آخر، لكنه لا يعني انه حقيقة ولا يجب ان يكون حقيقة. هذا الشاب يستخدم شعارات ذكرها شباب اخرون، يعني ان في ناس عم تتنظم. شعار ان الحرب اللبنانية انتهت اليوم شعار موفق، لكنه يعني ان الحالة مستجدة. إلقاء اللوم عن الحرب على الزعامات الطائفية ايضا موفق لانه عبارة عن عفو عام عن جرائم الحرب وهذه خطوة ممتازة في التجييش حول الشعار الواحد. المشكلة ان التغيير يحتاج الى وعي عام ومتغلغل وليس اكتشاف حصل من يومين. تخطي الطائفية لتحقيق مكاسب سريعة ممكن، لكن تخطي الطائفية لتحقيق تغيير جذري يعني الدخول في المجهول. التخويف من المجهول سهل ويحتاج الى حدث او حدثين، ورأينا كيف نجح في سوريا. عسى خير، امر مش سهل

22 تشرين الأول 2019، مظاهرات تشيلي

Protests in Chile against cost of living – in pictures

22 تشرين الأول 2019، من الحراك اللبناني

Fayha Choir in Tripoli. Video via Nicole Hajal.

23 تشرين الأول 2019، مطالب جديدة للحراك اللبناني

قائمة مطالب جديدة تكثف المطالب المتفرقة والآنية السابقة بمطالب بنيوية بعيدة النظر. هذا بحد ذاته تقدم. خريطة الطريق هذه تعمل من داخل الدستور والنظام القائم من اجل قلب هذا النظام. وهذا اصعب من السير على حبل معلق. لا اعتقد انه في دستور في الدنيا فيه بند يقول مثلا واذا قررنا قلب المنظومة كلها فإليكم ما يجب فعله فلتستقيل الحكومة وليتعطل الدستور. طيب اذا تعطل الدستور فبأي قواعد نعمل. كلمة تكنوقراط وقضاة شرفاء لا تعني اي شيء. الدستور لا يضعه الشرفاء بل تفرضه التوازنات. فهل الشارع قوة ووزن كافيان يستطيعان ان يقلبا النخبة الحالية. وتبقى هذه الخطة سقفا اعلى يمكن التفاوض عليه. دائما يجب ان يطلب المفاوض اضعاف ما يمكن ان يحصل عليه. لكن يجب ان يترك لنفسه طريق للرجعة او التراجع. المخطرة هي ان اسس هذه الخريطة اخلاقية لا يمكن قياسها وبالتالي لا يمكن التنازل او التراجع عن اي بند منها. اقترح مثلا ان يستمر مجلس النواب في عمله وان يتم اجباره على وضع قانون انتقالي او تأسيس لجنة دستورية لدراسة بنود محددة من الدستور تخص الانتخابات والمحاصصة الطائفية ثم طرحها للاستفتاء العام. ثم يمكن العمل بالدستور الجديد وتجرى انتخابات نيابية جديدة على أساسه. لكن وحتى لو حصلت انتخابات جديدة فمن سيترشح ومن سيمول الحملات الانتخابية، من لديه مؤسسة منظمة واموال كافية للقيام بحملة انتخابية. اقتراح آخر، يمكن للشارع ان يعمل مجلس نيابي وهمي بانتخابات مباشرة في الشارع ثم يقوم هذا المجلس بطرح مشروع تغيير في بعض بنود الدستور. الغرض هو اظهار فشل وتلكؤ النخبة الحاكمة واعطاء انطباع بان صناعة اجماع ومجلس نيابي وتغيير دستور ممكنة ومطلوبة وذات شرعية بالاعتماد على الديمقراطية المباشرة. مثلما عمل السيسي انقلابه بشرعية شارع كاذبة، يمكن الاعتماد على نفس اللعبة. في عام ٢٠١١ اشتغلت مع بعض الاصدقاء على مشروع مشابه حيث يتم اختيار مندوبين من كل محافظة من قبل الشارع. طبعا ليس لمثل هذا البرلمان صفة تمثيلية لكنه تحدي كبير للسلطة يعطي انطباعا بالتنظيم والقدرة على الفعل المؤسساتي. اظن ان الفكرة مشابهة لبرلمان فرانكفورت عام ١٨٣٦ او ما يقرب من ذلك والذي تشكل من مثقفين انتدبوا بطريقة ما من مختلف الممالك الالمانية. للاسف اختلف اعضاء هذا البرلمان وتفرقوا. لكن التحدي هو في انجاح مثل هذه الخطوة الدعائية.

24 تشرين الأول 2019، أزمة الفراغ الدستوري

عندما يسقط نظام ما يتكاثر المتنافسون على السلطة. الاحتكام الى الدستور حتى ولو كان شقفة ورقة يخفف من هذا التنافس. نعم الدولة توجد مع القوة التي تفرض نفسها. لكن ماذا لو كانت قوة المتظاهرين غير قادرة على فرض نفسها. اذا ألغيت شرعية الدستور فهذا ذريعة للنظام ليتهمك بالخيانة ويفتح النار عليك. القضية مناورة وليس تمسك بنيات سياسية هشة.

25 تشرين الأول 2019، علاك أم حل؟

علاك ام حل؟ عندما اقرأ استراتيجيته للأيام القادمة سيكون كلتمه من باب تسمية الامور بمسمياته. فإذا لم يكن عنده مشروع واستراتيجية فكلامه علاك. في مثل هكذا ظروف ومع كل هذه المخاطر التي تنتظر الناس المتظاهرين من النذالة ان يطلع الانسان ايحرك مشاعر الناس دون مشروع ومخطط واستواتيجية.

25 تشرين الأول 2019، الثورة والحيز العام

وابتكار الحيز العام: ما الذي يمكن أن يقوله الثائرون؟

26 تشرين الأول 2019، منشور محمد صالح الفتيح عن المشكلة المالية اللبنانية

عن المشكلة المالية اللبنانية* (المنشور موجه لأصدقائي السوريين لأن المشكلة اللبنانية قد تكون غامضة بالنسبة لهم) وصل رفيق الحريري إلى الحكم بنتيجة الأزمة السياسية التي ضربت لبنان في العام 1992 عندما انهار سعر الليرة اللبنانية ووصل إلى مستوى 3000 ليرة مما دفع حكومة عمر كرامي للاستقالة. اعتمدت سياسات الحريري على استقطاب الودائع للمصارف اللبنانية وتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية ما أمكن، والذي استقر منذ نهاية التسعينات عند رقم ثابت لم يتغير وهو 1507 ليرة مقابل الدولار. ولكن لبنان لا ينتج شيئاً، وصادراته بقسمها الأكبر مواد زراعية محدودة المردود، ومواد غذائية واستهلاكية. ولا يصدر خدمات ولا يشكل أي سبب منطقي لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار (باستثناء الأموال الخليجية التي تدفقت للشراء في مشاريع إعادة إعمار بيروت). وبالمقابل، لبنان شره للاستيراد وفي السنوات القليلة الماضية كان العجز في الميزان التجاري ما بين 15 إلى 17 مليار دولار بمعنى أنه كان يجب على مصرف لبنان المركزي تغطية هذا العجز والاستمرار بضخ مليارات الدولارات لتغطية المستوردات مع ضمان عدم انهيار سعر الليرة اللبنانية لأسباب تتعلق بالاستقرار السياسي. اعتمدت الاستراتيجية المالية اللبنانية على استقطاب الودائع، بالليرة اللبنانية والدولار، وإصدار السندات المالية. وفي بلد لا توجد فيه فرص استثمار مضمونة يصبح من المنطقي أن يفضل صاحب أي رأس مال وضعه قسم من أمواله كودائع، في المصارف الخاصة، أو يشتري سندات مالية من المصرف المركزي، مادامت هذه الخيارات تقدم له عائد سنوي مضمون بين 5 و10%. وبالنتيجة نمى حجم الودائع إلى أكثر من 170 مليار دولار وهو ما يعادل 300% الناتج المحلي اللبناني ليكون لبنان في المرتبة الثالثة عالمياً بعد هونج كونج ولوكسمبورج، والتي تمثل كل منها أساساً حالة خاصة جداً. ولكن كيف يمكن للمصارف اللبنانية أن تستمر بدفع هذه الفوائد العالية في الوقت الذي لا توجد فيه أنشطة اقتصادية كبيرة تطلب قروضاً أو يمكن للمصارف الاستثمار فيها؟ الحل الذي تم اللجوء إليه هو سداد فوائد الودائع القديمة من الودائع الجديدة التي يتم وضعها، وكذلك طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف الخاصة وضع ودائع لديه مقابل فوائد عالية جداً. من الواضح أن مثل هذا النموذج الاقتصادي لا يستطيع الاستمرار لفترة طويلة، بل إن استمراره لأكثر من عقدين كان معجزة حقيقية. ولكن خلال السنوات القليلة الماضية تغيرت الكثير من الظروف. بداية، تراجع حجم التحويلات المالية من العمالة اللبنانية في الخليج (400 ألف عامل) بشكل كبير، كما تراجع الاهتمام الخليجي بالاستثمار في لبنان ووضع الودائع في المصارف اللبنانية، وبدأت الشكوك تتسرب إلى المودعين حول قدرة المصارف اللبنانية على إعادة ودائعهم، خصوصاً بعد أن قامت وكالة Fitch المالية، في شهر آب/أغسطس، بتخفيض التصنيف الائتماني للبنان والذي كان تعبيراً عن الشك بقدرة القطاع المصرفي اللبناني والحكومة اللبنانية على سداد الديون والسندات والودائع. وكالة Fitch ما هي إلا واحدة من ثلاث وكالات مالية عالمية رئيسية، والوكالتان الأخرتان، Moody’s و Standard & Poor’s، أعلنتنا أنهما تقومان بإعادة تقييم وضع لبنان وستصدر Moody’s تقييمها الجديد قبل نهاية العام وستصدر Standard & Poor’s تقييمها ربيع العام المقبل. هذه العوامل فاقمت من خشية أصحاب الودائع الذين باتوا يحاولون سحب ودائعهم، أو قسم منها، من المصارف اللبنانية والتي فرضت بدورها قيوداً على عمليات السحب وهذا ما خفض قيمة الليرة اللبنانية في الأسواق، خصوصاً مع ما يتداول أن كبار المودعين نجحوا بسحب ودائعهم وتحويلها للخارج. هذه الظروف عرقلت العديد من أوجه الحياة الاقتصادية بما فيها حتى توفر المحروقات بسبب تعطل عمليات تمويل المستوردات. الحكومة اللبنانية بدورها تعتمد على الاقتراض بشكل حيوي وفي الوقت الحالي تزيد ديون الحكومة عن 85 مليار دولار، وهذه الديون تستمر بالازدياد بشكل سنوي مع استمرار الحكومة بالاقتراض من الخارج ومن الداخل، من مصرف لبنان المركزي. وفي الحقيقة هناك من يشير إلى أن الحجم الحقيقي للدين العام اللبناني قد يكون أكثر بكثير من 85 مليار دولار. وفي الموازنة التي اقترحت بداية للعام 2020، بلغ حجم الموارد حوالي 12.5 مليار دولار، والإنفاق 16.9 مليار، مما يعني وجود عجز بحوالي 4.5 مليار دولار، ولكن الأهم أن 35% من الإنفاق، أي أكثر من 6 مليارات دولار هي مخصصة لخدمة الدين (أي نصف الموارد الناتجة بشكل رئيسي عن الضرائب والرسوم). المشكلة الأخيرة تفجرت لأن الحكومة كانت تبحث عن ضرائب ورسوم جديدة لتخفيض العجز. وذلك لأن مؤتمر "سيدر" في باريس (2018) قد وعد بمنح لبنان حوالي 12 مليار دولار من القروض والمنح بشرط تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير. لا حلول سهلة للمشكلة الاقتصادية اللبنانية، أو بالأحرى حقيقية يمكن إقرارها دون المساس بالطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، فلكل حزب لبناني تقريباً مصرفه، أو مصارفه، التي تستفيد من الترتيبات المالية السائدة. وأحد الحلول الشائعة هو ما يعرف بـ "قصة الشعر" Haircut ويعتمد على حذف جزء من قيمة الودائع الموضوعة في البنوك وقيمة السندات (بما يعادل الفرق بين القيمة الحقيقية لها والقيمة الاسمية) وذلك لتجنب الانهيار المالي مع ازدياد نسبة الراغبين بالحصول على السيولة بدل الودائع والسندات. مثل هذا الخيار يعني المساس المباشر بكل الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، لذلك هو مرفوض، ولذلك أيضاً ترفض كل الحلول التي تتطرق لمصرف لبنان المركزي. المشكلة أن الأزمة الأخيرة قد فاقمت من حالة القلق حول الوضع المالي اللبناني وهذا أحد أسباب استمرار المصارف بإغلاق أبوابها لمواجهة عمليات سحب الودائع. ما الذي يستطيع السياسيون اللبنانيون المتمسكون بالحكومة الحالية فعله؟ لا يستطيعون سوى شراء الوقت والعمل على إطالة فتيل القنبلة لمنعها من الانفجار. ولكن حتى لو توقفت الاحتجاجات اليوم أو غداً، فما الذي سيحصل إذا ما فتحت المصارف أبوابها الأسبوع المقبل؟ (كتبت المنشور على عجالة مستحضراً الأرقام من الذاكرة، لهذا أرجو المعذرة في حال كان هناك أي خطأ، وهو خطأ ضئيل لا يغير من الصورة شيئاً)

29 تشرين الأول 2019، مطالب الحراك العراقي=

هذه مطالب تستحق التأمل. أتمنى أن يملكوا الأدوات لفرضها. هذه مطالب بنيوية عميقة. لكنها مشروع أكثر منها مطالب آنية

30 تشرين الاول 2019، ورقة التطبيع في الدول العربية