«الدولة التعارفية (كتاب)»: الفرق بين المراجعتين

Alimohdasaad (نقاش | مساهمات) (←أولاً - التعارف في حياة الفرد والمجتمع) |

Alimohdasaad (نقاش | مساهمات) (←4-الدولة العربية الواحدة والدولة التعارفية) |

||

| (٢٥ مراجعة متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||

| سطر ٢٧٥: | سطر ٢٧٥: | ||

ويعمل معهم ولأجلهم ويصنع السلام بينهم أينما حضر فيشهدون له بذلك. إنه | ويعمل معهم ولأجلهم ويصنع السلام بينهم أينما حضر فيشهدون له بذلك. إنه | ||

الشهيد الحي. يقول السيد المسيح عليه السلام: <big>{{قرآن نبذة|طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون}}</big> متّى ٥ : ٩. ويقول يعقوب الرسول في الرسائل الملحقة بالأناجيل: <big>{{قرآن نبذة|فمن يعرف أن يعمل حُسناً ولا يعمل فذلك خطيّةٌ له}}</big> يعقوب ٤ : ١٧. بهذه المعاني يصبح الإنسان مسؤولاً وشهيداً ويُبنى | الشهيد الحي. يقول السيد المسيح عليه السلام: <big>{{قرآن نبذة|طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون}}</big> متّى ٥ : ٩. ويقول يعقوب الرسول في الرسائل الملحقة بالأناجيل: <big>{{قرآن نبذة|فمن يعرف أن يعمل حُسناً ولا يعمل فذلك خطيّةٌ له}}</big> يعقوب ٤ : ١٧. بهذه المعاني يصبح الإنسان مسؤولاً وشهيداً ويُبنى | ||

| − | مجتمع المسؤولية والشهادة. | + | مجتمع المسؤولية والشهادة. انظر الشكل التوضيحي. |

[[ملف:figure2.jpg|تصغير|يسار|400بك|شكل توضيحي 2]] | [[ملف:figure2.jpg|تصغير|يسار|400بك|شكل توضيحي 2]] | ||

| سطر ٤٠٢: | سطر ٤٠٢: | ||

القيادة من القاعدة إلى القمة، بينما تبدو الطرق السائدة في تولي الحكم طرقاً فاسدة | القيادة من القاعدة إلى القمة، بينما تبدو الطرق السائدة في تولي الحكم طرقاً فاسدة | ||

أو قاصرة، نذكر منها: | أو قاصرة، نذكر منها: | ||

| − | + | ||

| − | + | أولاً- الحكم بطريق العنف (الحكم بالتغلب) سواء كان بالانقلاب العسكري أو الاغتيال أو «التأَمُّر ». هذا الطريق يؤدي لتغيير الحكام فقط ويرسخ القوة معياراً للحكم، فالانقلابيون يريدون أن يحكموا الناس فقط. | |

| − | + | ||

| − | + | ثانياً- الحكم بادِّعاء الوصاية الدينية كما كانت في العصر الأموي وفي أوروبا خلال القرون الوسطى (حكم الكنيسة) وكما هي الحال اليوم في بعض الدول الإسلامية، ومحاولات الوصاية باسم ولاية الفقيه أو الخليفة المُفوَّض من الله أو باسم أمراء الجهاد لإقامة إمارات سلفية. | |

| − | + | ||

| + | ثالثاً- الحكم بادّعاء التفوق العرقي أو التميز العنصري كما كانت الدول الشوفينية الغربية، وكذلك دولة جنوب أفريقيا قبل انتصار تيار مانديلا. | ||

| + | |||

| + | رابعاً- الحكم بالاسترقاق أو الانتداب أو الاحتلال والاستعمار. هذا معروف سابقاً وقد تتجدد ظاهرة الاستعمار المباشر في هذا العصر. | ||

| + | |||

| + | خامساً- الحكم بالطريقة الديموقراطية (الترشح والانتخاب): وضعت الديموقراطية قواعد لإدارة الاختلاف وتداول السلطة ولربما جاءت هذه القواعد بعد أن تعارفت عليها النخب الغربية مع شعوبها وجربتها لعقود طويلة، إلا أنها أصبحت بحاجة لمراجعة وإعادة تقييم وقد قام مفكرون غربيون بذلك. | ||

على أية حال، صحيح أن التجربة الديموقراطية هي الأقل سوءاً وفساداً من الطرق | على أية حال، صحيح أن التجربة الديموقراطية هي الأقل سوءاً وفساداً من الطرق | ||

| سطر ٥٠٥: | سطر ٥١٠: | ||

يمكن تطبيقه إلا بعد اعتماد التعارف كأصل دستوري. | يمكن تطبيقه إلا بعد اعتماد التعارف كأصل دستوري. | ||

| − | '''الخلل الثاني''': يكمن في المضمون الديموقراطي أي المساواة بين جميع المشاركين في | + | '''الخلل الثاني في الديموقراطية''': يكمن في المضمون الديموقراطي أي المساواة بين جميع المشاركين في |

الانتخاب والترشح. من المعروف أن ثمرة العملية الديموقراطية هي وصول مواطنين | الانتخاب والترشح. من المعروف أن ثمرة العملية الديموقراطية هي وصول مواطنين | ||

لمواقع اتخاذ القرار وقيادة الدولة وهم الذين يضعون السياسات والتشريعات والنظام | لمواقع اتخاذ القرار وقيادة الدولة وهم الذين يضعون السياسات والتشريعات والنظام | ||

| سطر ٦٢٥: | سطر ٦٣٠: | ||

===11- التعارف والاقتصاد=== | ===11- التعارف والاقتصاد=== | ||

| − | + | عادةً، لا يجد القراء غير المختصين أية متعةً في قراءة نظريات الاقتصاد، وهذا البحث غير معني بذلك أصلاً وغير معني باختيار منظومة اقتصادية<ref>لابد من الإشارة لضرورة التمييز بين علم الاقتصاد والمنظومة الاقتصادية. المنظومة هي مذهب في الاقتصاد.</ref> محددة من بين المنظومات المطروحة (الماركسية أو الليبرالية أو الإسلامية) ولهذا يكتفى البحث بتقديم الأساس التعارفي للاقتصاد. | |

| − | + | ||

| + | لطالما أثبتتْ التجارب التاريخيةأن تقليد أو استنساخ التجارب الاقتصادية ونقلها من مجتمع إلى آخر لا ينفع ولن تكون | ||

النتيجة شيئاً آخر غير الفشل لأن نجاح منظومة اقتصادية ما في مجتمع ما، لا يعني | النتيجة شيئاً آخر غير الفشل لأن نجاح منظومة اقتصادية ما في مجتمع ما، لا يعني | ||

أبداً حتمية نجاحها في مجتمع آخر. لذلك لابد من وضع قاعدة يمكن لأي مجتمع أن | أبداً حتمية نجاحها في مجتمع آخر. لذلك لابد من وضع قاعدة يمكن لأي مجتمع أن | ||

| سطر ٦٤١: | سطر ٦٤٧: | ||

''' | ''' | ||

| − | صحيح أن الاقتصاد علم لكن | + | صحيح أن الاقتصاد علم لكن علم الاقتصاد شيء والمنظومة الاقتصادية |

المطبّقة في هذا المجتمع أو ذاك شيء آخر. ومن خلال إطار التعارف تُختار المنظومة | المطبّقة في هذا المجتمع أو ذاك شيء آخر. ومن خلال إطار التعارف تُختار المنظومة | ||

الاقتصادية التي تلائم الأمة. كيف يتم ذلك عمليّاً؟ | الاقتصادية التي تلائم الأمة. كيف يتم ذلك عمليّاً؟ | ||

| سطر ٦٧١: | سطر ٦٧٧: | ||

مع أبناء المناطق الأخرى لوضع أعراف التبادل التجاري معهم. يمكن لأبناء كل منطقة | مع أبناء المناطق الأخرى لوضع أعراف التبادل التجاري معهم. يمكن لأبناء كل منطقة | ||

أن يختاروا الاقتصاد الحر أو التعاوني أو المشترك وقد يبدعون منظومة خاصة بهم لم | أن يختاروا الاقتصاد الحر أو التعاوني أو المشترك وقد يبدعون منظومة خاصة بهم لم | ||

| − | يسبقهم إليها أحد. '''هذه بعض معالم الطريق إلى بناء الاقتصاد التعارفي. | + | يسبقهم إليها أحد. '''هذه بعض معالم الطريق إلى بناء الاقتصاد التعارفي. وإليكم بعض المقاطع المقتبسة من كتاب الدكتور تيمور كوران في كتابه (الإسلام والثراء الفاحش) التي تتطابق مع ما ورد أعلاه: |

''' | ''' | ||

| − | + | "لا يمكن في المجتمعات الكبيرة أن يقوم تعاون مستدام نحو أهداف يؤمن بها كل أفراد المجتمع، ويتفهّمها الجميع بصورة مشتركة، إلا ضمن جماعات فرعية صغيرة كالعائلة أو فريق العمل أو المرتبطين بشراكات وثيقة<ref>كتاب الدكتور تيمور كوران بعنوان (الإسلام والثراء الفاحش) - الصفحة 82</ref>. | |

| − | + | ||

| − | كل أفراد المجتمع، ويتفهّمها الجميع بصورة مشتركة، إلا ضمن جماعات فرعية صغيرة | + | «إن مشكلة الفرض والإجبار في تطبيق ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي يدعو لضرورة إقرار حق المرء في اختيار العيش وفقاً لقواعد الاقتصاد الإسلامي وعدم الاعتراف بحق الإسلاميين في فرض هذه القواعد على مجتمعاتٍ بكاملها»<ref>المرجع السابق - الصفحة 160 </ref>. "لابد من تضمين الحريات الاقتصادية حرية إضافية وهي الحق في عدم التعامل بالفائدة، والحق في التعامل بها دون خوف أيضاً"<ref>المرجع السابق - الصفحة 162 </ref>. |

| − | كالعائلة أو فريق العمل أو المرتبطين بشراكات وثيقة | + | |

| − | + | لو دققنا في هذه المقاطع المقتبسة لوجدناها متطابقة إلى حدٍ كبير مع مبدأ التعارف علماً أن هدف كتاب الدكتور كوران هو نقد وربما رفض تجربة الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، لكنه قدّم نتائج تتوافق مع مبدأ التعارف رغم أنه لم يأتِ على ذكره أبداً. و ما يؤكد ذلك ما ذكره | |

| − | تطبيق ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي يدعو لضرورة إقرار حق المرء في اختيار العيش | + | في الصفحة 84 عندما تحدث عن وجود خلافات في إيران حول السيطرة الحكومية على الاقتصاد فنقَلَ عن هاشمي رفسنجاني قوله حول اختلاف هذه الآراء: «إن الإسلام يستطيع استيعاب جميع هذه الآراء، ومن الأفضل أن تتوصل الأطراف المتضادة إلى إجماع و لكن إذا لم يكن الإجماع ممكناً فيجب أن يسود رأي الأغلبية و في حال لم يُفضِ رأي الأغلبية عملياً إلى نتائج، فمن الطبيعي إذاً أن تعود الجماعة إلى الرأي الآخر ». وهذا يتوافق بوضوح مع التعارف التخصصي في مجال الاقتصاد. |

| − | وفقاً لقواعد الاقتصاد الإسلامي وعدم الاعتراف بحق الإسلاميين في فرض هذه القواعد | ||

| − | على مجتمعاتٍ | ||

| − | حرية إضافية وهي الحق في عدم التعامل بالفائدة، والحق في التعامل بها دون خوف | ||

| − | أيضاً | ||

| − | الدكتور كوران هو نقد وربما رفض تجربة الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، لكنه | ||

| − | |||

| − | في الصفحة 84 عندما تحدث عن وجود خلافات في إيران حول السيطرة الحكومية | ||

| − | على الاقتصاد فنقَلَ عن هاشمي رفسنجاني قوله حول اختلاف هذه الآراء: «إن الإسلام | ||

| − | يستطيع استيعاب جميع هذه الآراء، ومن الأفضل أن تتوصل الأطراف المتضادة إلى | ||

| − | إجماع و لكن إذا لم يكن الإجماع ممكناً فيجب أن يسود رأي الأغلبية و في حال لم يُفضِ رأي الأغلبية عملياً إلى نتائج، فمن الطبيعي إذاً أن تعود الجماعة إلى الرأي | ||

| − | الآخر ». | ||

لكن كيف يمكن بناء الاقتصاد التعارفي في ظل الهيمنة الدولية على معظم موارد | لكن كيف يمكن بناء الاقتصاد التعارفي في ظل الهيمنة الدولية على معظم موارد | ||

| سطر ٩٦٣: | سطر ٩٥٨: | ||

تؤدي إلى العلم الصحيح ومصدرها الحواس والتفكير والخيال. أقام بيكون التوازن | تؤدي إلى العلم الصحيح ومصدرها الحواس والتفكير والخيال. أقام بيكون التوازن | ||

بين النظرة الدينية والنظرة العلمية للحياة، وجعل المحك الأكبر للحقيقة هو الخبرة. | بين النظرة الدينية والنظرة العلمية للحياة، وجعل المحك الأكبر للحقيقة هو الخبرة. | ||

| + | |||

أما جون لوك فهو أب المنهج التجريبي وقد جعل الله في مركز نظريته الأخلاقية، | أما جون لوك فهو أب المنهج التجريبي وقد جعل الله في مركز نظريته الأخلاقية، | ||

وفصَّل في أدلته عن وجود الله. إن علم الأخلاق الإنكليزي يؤلف بين مبدأ المصلحة ومبدأ الضمير. يقول المفكر الإنكليزي شافتسبري: إن الأخلاق هي حالة من التوازن | وفصَّل في أدلته عن وجود الله. إن علم الأخلاق الإنكليزي يؤلف بين مبدأ المصلحة ومبدأ الضمير. يقول المفكر الإنكليزي شافتسبري: إن الأخلاق هي حالة من التوازن | ||

| سطر ٩٧٢: | سطر ٩٦٨: | ||

على أية حال، يتفوق «التعارف » على العلمانية الحقيقية في النقاط التالية: | على أية حال، يتفوق «التعارف » على العلمانية الحقيقية في النقاط التالية: | ||

| − | + | ||

| − | + | 1- التعارف هو الطريق لتحقيق غاية إنسانية نبيلة لطالما سعت إليها البشرية برغم تعدد انتماءاتها، وهي العدل. بينما لا تجد للعلمانية هدفاً سوى «إدارة الوضع القائم »، مجرد إدارة دون أن تُلزِم الدولة نفسها بتحقيق العدل. العدل هو أطهر صورة للحياة الإنسانية لأنه يصون كرامة الإنسان وتقوى النفس. | |

| − | + | ||

| − | + | 2- التعارف هو البيئة الصالحة للبحث في حقائق الوجود دون السماح للمتدين باتهام أحد بزندقة أو ابتداع أو تكفير، وكذلك دون السماح للعلماني باتهام أحد بالتخلف والرجعية والظلامية. | |

| − | + | ||

| − | + | 3- التعارف لا يقصي الدين ورجاله ولا يقصي الإلحاد ورموزه، بل يشجع ويحمي البحث والحوار والعمل المشترك بين الجميع وربما يحاسب قانونياً على العزلة والتباعد والتباغض. فالحوار «مثنى وفرادى » وكذلك «التفكير بصوت عالٍ » يأتيان بنتائج مبدعة وتكاد تكون (الحقيقة بنت الحوار)<ref>محمد حسين فضل الله – الحوار في القرآن.</ref>. | |

| − | + | ||

| + | 4- بفضل ذلك كله تصبح التشريعات والدساتير معبِّرة عن حاجات الأمة وأبنائها. لن تكون هذه الدساتير والتشريعات مستوردة ولا مفروضة قسراً أو مؤدلجة، ولن تكون مادية جداً ولا ليبرالية جداً.. بل ستكون إنسانية ترضي الفرد والجماعة. | ||

| + | |||

| + | 5- الدولة التعارفية هي جهاز لإدارة المصالح المشتركة وحماية المجتمع وحماية الممتلكات وضبط التجاوزات، فهي في ذلك كله كغيرها من الدول لكن الفرق الجوهري يكمن في النشأة والتطبيق. فالدولة التي تُبنى من تحت والتي تجعل من الأعراف منظومة قوانين وضوابط، والدولة التي تقوم قواعدها الفاعلة باختيار القيادة بطريقة التكليف والتعارف، والدولة التي لا تقصي أية فئة من أبنائها تكون أكثر التزاما ومسؤولية وقدرة على تجسيد مصالح الناس وتطبيق العدالة بينهم. | ||

| + | |||

| + | 6- إن المشاركة الواسعة والفعلية في عملية التعارف تؤدي بطبيعة الحال لمحاصرة التطرّف سواء كان علمانياً أو دينياً أو إلحادياً، كما تحاصر التطرّف الاقتصادي سواء كان اشتراكياً أو رأسمالياً، وكذلك التطرّف الاجتماعي أي التعصب بمختلف أشكاله. بينما العَلْمانية الحقيقية تنحاز لبعض أشكال هذا التطرف وتقمع الأشكال الأخرى، فهي بالتعريف منحازة ضد الدّين وضد المؤمنين به. | ||

| + | |||

| + | 7- أخيراً، إن «التعارف » أوسع من العَلْمانية فهو يستوعبها ولا يعاديها. | ||

</big> | </big> | ||

| سطر ٩٩١: | سطر ٩٩٤: | ||

تخضع لإرادة المدنيين من دون العسكر، وهذا يعيدنا لمشكلة الإقصاء مرة أخرى. | تخضع لإرادة المدنيين من دون العسكر، وهذا يعيدنا لمشكلة الإقصاء مرة أخرى. | ||

وإذا كان القصد من صفة المدنية هو القول إنها دولة لا دينية فإنه يقصي المتدينين | وإذا كان القصد من صفة المدنية هو القول إنها دولة لا دينية فإنه يقصي المتدينين | ||

| − | أيضاً. أما إذا ارتبطت صفة «المدنية » بالمدن | + | أيضاً. أما إذا ارتبطت صفة «المدنية » بالمدن وتحضُّر الناس بعد البداوة والترحال، |

فإنها تصبح ذات دلالة تاريخية حيث إن الدولة لم تنشأ تاريخياً إلا مع نشوء المدن، | فإنها تصبح ذات دلالة تاريخية حيث إن الدولة لم تنشأ تاريخياً إلا مع نشوء المدن، | ||

وهذا يجعل مصطلح الدولة المدنية واقعياً ويصبح له معنى وقيمة بعيداً عن ادعاء | وهذا يجعل مصطلح الدولة المدنية واقعياً ويصبح له معنى وقيمة بعيداً عن ادعاء | ||

| سطر ١٬٠٧١: | سطر ١٬٠٧٤: | ||

على مجموع المسائل التي لم يرد فيها نص تشريعي ثابت اسم «منطقة الفراغ»<ref>مصطلح (منطقة الفراغ في التشريع) يعود للسيد محمد باقر الصدر في كتابه: اقتصادنا.</ref> | على مجموع المسائل التي لم يرد فيها نص تشريعي ثابت اسم «منطقة الفراغ»<ref>مصطلح (منطقة الفراغ في التشريع) يعود للسيد محمد باقر الصدر في كتابه: اقتصادنا.</ref> | ||

تشتمل هذه المنطقة على قضايا ومفاهيم كثيرة وما يهمنا منها هنا «الدولة في | تشتمل هذه المنطقة على قضايا ومفاهيم كثيرة وما يهمنا منها هنا «الدولة في | ||

| − | الإسلام » و «منظومة الإسلام | + | الإسلام » و «منظومة الإسلام الاقتصادية» |

===دولة الإسلام والدولة التعارفية=== | ===دولة الإسلام والدولة التعارفية=== | ||

| سطر ١٬١٣٤: | سطر ١٬١٣٧: | ||

للتعارف والشورى ومخالفة لإرادة الله التي جعلت الإنسان حراً في إيمانه وكفره. | للتعارف والشورى ومخالفة لإرادة الله التي جعلت الإنسان حراً في إيمانه وكفره. | ||

| − | قد لا يصح وصف هذه الدولة | + | قد لا يصح وصف هذه الدولة بأنها إسلامية لأن تعريف الإسلام في القرآن الكريم |

يختلف عن تعريف «الإسلاميين » له. فالإسلام هو الدين الذي أنزله الله على جميع | يختلف عن تعريف «الإسلاميين » له. فالإسلام هو الدين الذي أنزله الله على جميع | ||

الأنبياء والرسل وليس فقط على النبي محمد وبالتالي لا يتطابق مدلول صفة «المسلم » | الأنبياء والرسل وليس فقط على النبي محمد وبالتالي لا يتطابق مدلول صفة «المسلم » | ||

| سطر ١٬١٥٩: | سطر ١٬١٦٢: | ||

'''لكن أليستْ الدولة التعارفية ذات صلة بالدين كسابقاتها؟''' | '''لكن أليستْ الدولة التعارفية ذات صلة بالدين كسابقاتها؟''' | ||

| − | صحيح. إن منطلق الدولة التعارفية منطلقٌ قرآني، ومفردات هذا البحث مشتقة من الدين، لكن أسس الدولة التعارفية تتعارض مع ادعاء الحكم باسم الله وترفض | + | نعم صحيح. إن منطلق الدولة التعارفية منطلقٌ قرآني، ومفردات هذا البحث مشتقة من الدين، لكن أسس الدولة التعارفية تتعارض مع ادعاء الحكم باسم الله وترفض |

الوصاية على الناس باسم الدين وتنكر قاعدة «الحكم بالتغلب ». كما أنها ليستْ | الوصاية على الناس باسم الدين وتنكر قاعدة «الحكم بالتغلب ». كما أنها ليستْ | ||

علمانية ولا هي ديموقراطية لأنها لا تعتمد الترشح (تزكية النفس) والانتخاب، وهي | علمانية ولا هي ديموقراطية لأنها لا تعتمد الترشح (تزكية النفس) والانتخاب، وهي | ||

| − | – أي الدولة التعارفية – أكثر من دولة مدنية. إنها تترك للناس أن يتعارفوا | + | – أي الدولة التعارفية – أكثر من دولة مدنية. إنها تترك للناس أن يتعارفوا حول دساتير |

وتشريعات وقيادات دولتهم دون وصاية أو احتكار أو تعالٍ أو استكبار. تعتمد | وتشريعات وقيادات دولتهم دون وصاية أو احتكار أو تعالٍ أو استكبار. تعتمد | ||

التكليف أو البيعة أو الترشيح. | التكليف أو البيعة أو الترشيح. | ||

| سطر ١٬١٦٨: | سطر ١٬١٧١: | ||

[[ملف:figure4.jpg|تصغير|يسار|400بك|شكل توضيحي 4]] | [[ملف:figure4.jpg|تصغير|يسار|400بك|شكل توضيحي 4]] | ||

ينطوي مفهوم التعارف على مفاهيم فرعية ومتكاملة منها التواصل والتحاور | ينطوي مفهوم التعارف على مفاهيم فرعية ومتكاملة منها التواصل والتحاور | ||

| − | والتدافع والتداول والتكافل (التراحم)، إلا أن التشاور (من | + | والتدافع والتداول والتكافل (التراحم)، إلا أن التشاور (من الشورى) هو أرقى وأعلى |

درجات التعارف. لا يخفى أن الشورى هي إحدى أهم آليات الحكم والإدارة بين | درجات التعارف. لا يخفى أن الشورى هي إحدى أهم آليات الحكم والإدارة بين | ||

القائد ومستشاريه، ويجب على دعاة الدولة الإسلامية أن يجعلوا من الشورى خُلُقاً | القائد ومستشاريه، ويجب على دعاة الدولة الإسلامية أن يجعلوا من الشورى خُلُقاً | ||

| سطر ١٬١٧٦: | سطر ١٬١٧٩: | ||

==<big>4-الدولة العربية الواحدة والدولة التعارفية</big>== | ==<big>4-الدولة العربية الواحدة والدولة التعارفية</big>== | ||

| − | <big> | + | <big>لن نتحدث هنا عن الدولة العربية الواحدة لأنها لم تدخل حيز التجربة فهي لم تر النور ولم تأخذ حظها في التطبيق كغيرها من نماذج الدولة التي نوقشت من قبل، إنما يمكن الاستفادة من القانون المنهجي الذي اعتمده الدكتور عصمت سيف الدولة في التنظير العلمي لهذه الدولة ونظامها الاقتصادي الذي سمَّاه (الاشتراكية العربية). القانون الذي أبدعه د.سيف الدولة هو «جدل الإنسان»<ref>نظرية الثورة العربية – د.عصمت سيف الدولة.</ref> على مستوى الفرد و «الجدل الاجتماعي » على مستوى الجماعة. يقول إن «جدل الإنسان » هو قانون التطور الاجتماعي وهو قانون حتمي، وقدم صياغة جديدة لقوانين المنهج الجدلي وستُذكَر في الملحقات. |

| − | الذي اعتمده الدكتور عصمت سيف الدولة في التنظير العلمي | + | |

| − | + | على أية حال، التعارف هو البيئة اللازمة لممارسة الجدل الاجتماعي وهذا بدوره الآلية الرئيسة التي تجعل التعارف مثمراً، والأعراف هي ثمرات هذا الجدل. الأعراف هي ضوابط حياتية وحلول للمشكلات التي يعاني منها الناس وإذا عُطِّلَ التعارف كما يفعل الاستبداد السياسي أو الاجتماعي أو الإداري – تصاب الأعراف بالجمود وتصبح عقبة أمام التطور الاجتماعي ذاته. | |

| − | العربية). القانون الذي أبدعه د.سيف الدولة هو «جدل الإنسان»<ref>نظرية الثورة العربية – د.عصمت سيف الدولة.</ref> على مستوى | ||

| − | الفرد و «الجدل الاجتماعي » على مستوى الجماعة. يقول إن «جدل الإنسان » هو | ||

| − | قانون التطور الاجتماعي وهو قانون حتمي، وقدم صياغة جديدة لقوانين المنهج | ||

| − | الجدلي وستُذكَر في الملحقات. | ||

| − | + | لابد من تجديد الأعراف أثناء التصدي للمشكلات المستجدة ولا ينجح التعارف ما لم يتبع القواعد المنهجية في دراسة المشكلات والبحث | |

| − | + | عن حلولها وهي ذاتها قواعد جدل الإنسان والجدل الاجتماعي. تحتاج الممارسة الناجحة للجدل إلى المعرفة الدقيقة بالمشكلات وأسبابها وظروفها المكانية والزمانية والبحث عن الحل الأمثل لها وتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة لتطبيق الحل واختيار الخطة التنفيذية المناسبة ثم التطبيق أي العمل وتوزيع المهام. إن المعرفة الصحيحة بالمشكلات وحلولها يتطلب أن يتدرب الفرد والمجتمع على الإجابة عن الأسئلة المنهجية لتشخيص المشكلة والحل المناسب لها، والأسئلة هي: لماذا؟ وكيف؟ أين؟ ومتى؟. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | المستجدة ولا ينجح التعارف ما لم يتبع القواعد المنهجية في دراسة المشكلات والبحث | ||

| − | عن حلولها وهي ذاتها قواعد جدل الإنسان والجدل الاجتماعي. تحتاج الممارسة | ||

| − | الناجحة للجدل إلى المعرفة الدقيقة بالمشكلات وأسبابها وظروفها المكانية والزمانية | ||

| − | والبحث عن الحل الأمثل لها وتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة لتطبيق الحل | ||

| − | واختيار الخطة التنفيذية المناسبة ثم التطبيق أي العمل وتوزيع المهام. إن المعرفة | ||

| − | الصحيحة بالمشكلات وحلولها يتطلب أن يتدرب الفرد والمجتمع على الإجابة عن | ||

| − | الأسئلة المنهجية لتشخيص المشكلة والحل المناسب لها، والأسئلة هي: لماذا؟ وكيف؟ | ||

| − | أين؟ ومتى؟. | ||

| − | + | إنّ هذه القوانين والأسئلة المنهجية المذكورة هي الآليات الذهنية والحركية للتعارف، ومن دونها لا يكون مثمراً ولا يأتي بأعراف صحيحة، '''فإذا كان «التعارف » عربة فالجدل الاجتماعي مُحرِّكُها.''' | |

| − | |||

| − | |||

| − | الذهنية والحركية للتعارف، ومن دونها لا يكون مثمراً ولا يأتي بأعراف صحيحة، فإذا | ||

| − | كان «التعارف » عربة فالجدل الاجتماعي مُحرِّكُها. | ||

| − | |||

</big> | </big> | ||

| سطر ١٬٢٧٩: | سطر ١٬٢٦٢: | ||

والجدلي هو من يؤمن بهذه القوانين ضوابط لحركة الأشياء والظّواهر. | والجدلي هو من يؤمن بهذه القوانين ضوابط لحركة الأشياء والظّواهر. | ||

| − | ''الإنسان'' | + | '''الإنسان:''' الإنسان هو وحدة نوعيّة من المادّة والذّكاء وهو القائد الوحيد لعمليّة التطوّر وأنّه ليس تجميعاً بين المادّة والذّكاء لأنّ من شأن ذلك أن يكون مدخلاً |

محتملاً لأحد المذهبين: الماديّة أوالمثاليّة بل هو وحدة نوعيّة منهما. | محتملاً لأحد المذهبين: الماديّة أوالمثاليّة بل هو وحدة نوعيّة منهما. | ||

| − | ''ما هو جدل الإنسان؟'' «جدل الإنسان » منهج لتغيير الواقع. فلا هو مقولة فلسفيّة | + | '''ما هو جدل الإنسان؟''' «جدل الإنسان » منهج لتغيير الواقع. فلا هو مقولة فلسفيّة |

فيما وراء الواقع ولا هو «نظريّة » تحدّد منطلق تغيير الواقع وغايته وأسلوبه. إ نّما هو | فيما وراء الواقع ولا هو «نظريّة » تحدّد منطلق تغيير الواقع وغايته وأسلوبه. إ نّما هو | ||

مجموعة من القواعد والقوانين الموجودة في الواقع الموضوعي. إذ نعرفها فنلتزمها | مجموعة من القواعد والقوانين الموجودة في الواقع الموضوعي. إذ نعرفها فنلتزمها | ||

| سطر ١٬٣٠٢: | سطر ١٬٢٨٥: | ||

وهكذا إلى مالا نهاية. | وهكذا إلى مالا نهاية. | ||

| − | ''التحوّل'' | + | '''التحوّل:''' هو ما يصيب كلّ الأشياء والظّواهر من تغيّرات تلقائيّة بفعل التّأثير |

المتبادل فيما بينها خلال حركتها التي لا تتوقّف. | المتبادل فيما بينها خلال حركتها التي لا تتوقّف. | ||

| − | ''التطوّر'' | + | '''التطوّر:''' هو إضافة إلى الأشياء والظّواهر ما كان لها أن تتحقّق تلقائيّاً بفعل التأثير |

المتبادل بين الأشياء والظّواهر خلال حركتها التّي لا تتوقّف الاّ بتدخّل «واعٍ » بفعاليّة | المتبادل بين الأشياء والظّواهر خلال حركتها التّي لا تتوقّف الاّ بتدخّل «واعٍ » بفعاليّة | ||

القوانين التّي تضبط حركة الأشياء والظّواهر »قادراً » على استخدامها لتغيير الأشياء | القوانين التّي تضبط حركة الأشياء والظّواهر »قادراً » على استخدامها لتغيير الأشياء | ||

| سطر ١٬٣٢٨: | سطر ١٬٣١١: | ||

<big>'''هذا البحث دعوة لاعتماد التعارف أساساً لأي عقد اجتماعي دائم.''' | <big>'''هذا البحث دعوة لاعتماد التعارف أساساً لأي عقد اجتماعي دائم.''' | ||

| − | التعارف - وفق هذه الدعوة - هو منهج | + | التعارف - وفق هذه الدعوة - هو منهج للحياة يتمظهر عبر العمل الاجتماعي الذي يقوم فيه الناس حيث يعبّرون |

عن إراداتهم أفراداً وجماعات لتحقيق مصالحهم فيتحاورون فيما بينهم على قدم | عن إراداتهم أفراداً وجماعات لتحقيق مصالحهم فيتحاورون فيما بينهم على قدم | ||

المساواة وكأنهم حول طاولة مستديرة. يخوضون جدلاً اجتماعياً فيبحثون مشاكلهم | المساواة وكأنهم حول طاولة مستديرة. يخوضون جدلاً اجتماعياً فيبحثون مشاكلهم | ||

ويسعون لوضع حلول لها ويدرسون الخيارات المشتركة التي تلبي احتياجاتهم | ويسعون لوضع حلول لها ويدرسون الخيارات المشتركة التي تلبي احتياجاتهم | ||

جميعاً. إنه الطريق لبناء الدولة وصياغة دستورها وقوانينها وهو الطريق لتحديث | جميعاً. إنه الطريق لبناء الدولة وصياغة دستورها وقوانينها وهو الطريق لتحديث | ||

| − | الدولة وتحديث قوانينها أيضاً. إنه – أي التعارف – السبيل | + | الدولة وتحديث قوانينها أيضاً. إنه – أي التعارف – السبيل للسلم الاجتماعي ولرسم سياسات الدولة |

داخلياً وخارجياً، فهو الهدف الوظيفي للدولة بحيث تقوم بتفعيله وحمايته والأخذ | داخلياً وخارجياً، فهو الهدف الوظيفي للدولة بحيث تقوم بتفعيله وحمايته والأخذ | ||

بمخرجاته. التعارف وسيلة وهدف في آن معاً بالإضافة إلى أنه مُشعِر ومعيار لقياس | بمخرجاته. التعارف وسيلة وهدف في آن معاً بالإضافة إلى أنه مُشعِر ومعيار لقياس | ||

| سطر ١٬٣٤٦: | سطر ١٬٣٢٩: | ||

عود على بدء: بالعودة إلى مدخل هذا البحث والذي أتى على ذكر العلاقة بين | عود على بدء: بالعودة إلى مدخل هذا البحث والذي أتى على ذكر العلاقة بين | ||

اللغة والثقافة والمفاهيم الثقافية العالمية التي تنتجها الأمة، يمكن التأكيد على أن (التعارف) مفهومٌ ثقافيٌ عالمي. يدعو هذا البحث لاعتماده أساساً للسلام العالمي | اللغة والثقافة والمفاهيم الثقافية العالمية التي تنتجها الأمة، يمكن التأكيد على أن (التعارف) مفهومٌ ثقافيٌ عالمي. يدعو هذا البحث لاعتماده أساساً للسلام العالمي | ||

| − | الحقيقي. والسلام الحقيقي هو سلام عادل يحترم | + | الحقيقي. والسلام الحقيقي هو سلام عادل يحترم الاختلاف البشري والتنوع الثقافي. |

=الواسمات= | =الواسمات= | ||

المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٤٨، ٩ ديسمبر ٢٠٢٢

محتويات

- ١ الفصل الأول - اللغة والثقافة والمفاهيم الثقافية

- ٢ الفصل الثاني - التعارف والصيغ اللغوية المتعلقة به

- ٣ الفصل الثالث - الدولة التعارفية

- ٣.١ المنطق والقاعدة المعرفية للدولة التعارفية

- ٣.٢ أولاً - التعارف في حياة الفرد والمجتمع

- ٣.٣ ثانياً - التعارف والدولة

- ٣.٤ ثالثاً - وظائف الدولة التعارفية وآليات الحكم فيها

- ٣.٤.١ 1- بناء الدولة

- ٣.٤.٢ 2- مهام قيادة الدولة

- ٣.٤.٣ 3- نشر المعرفة

- ٣.٤.٤ 4 - الدولة بين التنوع الإجتماعي والدمج

- ٣.٤.٥ 5 - الدولة والتغيير

- ٣.٤.٦ 6- اختيار القيادة أو التعارف السياسي

- ٣.٤.٧ 7- التعارف وحقوق الإنسان

- ٣.٤.٨ 8- التعارف والتنافس

- ٣.٤.٩ 9- التعارف والحرية

- ٣.٤.١٠ 10- التعارف والأحزاب في الدولة التعارفية

- ٣.٤.١١ 11- التعارف والاقتصاد

- ٣.٤.١٢ 12- التعارف والقوة العسكرية للدولة

- ٣.٤.١٣ 13- التعارف والمواطنة

- ٤ الفصل الرابع - التطبيق والإجراءات العملية في الدولة التعارفية

- ٤.١ أولاً- إحياء المصطلح

- ٤.٢ ثانياً- ورشات التعارف حول البحث

- ٤.٣ ثالثاً- ورشات مجتمعية

- ٤.٤ رابعاً- تحويل وظيفي

- ٤.٥ خامساً- الأحزاب

- ٤.٦ سادساً- التعارف المجتمعي

- ٤.٧ سابعاً- التعارف المؤسسي

- ٤.٨ ثامناً- التعارف الخارجي

- ٤.٩ تاسعاً- حملات تحفيزية

- ٤.١٠ عاشراً- أمثلة حول الانتخابات التعارفية

- ٤.١١ حادي عشر- المجموعات التفاعلية

- ٤.١٢ ثاني عشر- الصياغة القانونية

- ٥ الفصل الخامس - مقارنات

- ٦ الفصل السادس - قراءات تحليلية على ضوء «التعارف»

- ٧ الفصل السابع الخلاصة

- ٨ الواسمات

- ٩ صياغة مقترحة للعقد الاجتماعي التعارفي

- ١٠ الكاتب

- ١١ هوامش ومراجع

الفصل الأول - اللغة والثقافة والمفاهيم الثقافية

اللغة هي وعاء الثقافة وأداتها وعنوانها. تقدم كل أمة حية محصولها الثقافي والفكري الخاص وتضعه بلغتها الخاصة بين أيدي أبنائها وأبناء الأمم الأخرى. يضم هذا المحصول مختلف المفاهيم والمصطلحات والمعتقدات والأمثال والآداب والفنون. فإذا بلغت المفاهيم الثقافية أو الآداب أو الفنون أو المعتقدات مستوياتٍ إنسانية عليا تصبح مفاهيمَ عالمية عابرة للحدود والثقافات والأمم. بالمقابل، هناك مفاهيم ثقافية مرحلية تتعارف عليها الأمة في ظروف سياسية واجتماعية تاريخية خاصة تمرُّ فيها. تبقى هذه المفاهيم محلية فلا تصلح للأمة في عصر آخر ولا تصلح لغيرها من الأمم فتبقى جزءاً من التراث الثقافي لهذه الأمة حصراً.

كل الأمم تملك بطبيعة الحال القدرة على إنتاج مفاهيم وآداب إنسانية عالمية تسهم من خلالها في الفكر العالمي المشترك. تنتشر هذه المفاهيم والآداب من اللغة الأم إلى اللغات الأخرى عبر الترجمة وعبر المؤتمرات والندوات الثقافية العالمية وعبر التعليم العابر للقارات ووسائط الإعلام الحديثة والشبكة العنكبوتية. إن الانتشار بهذه الوسائل يكون سلساً ومحبباً للغاية لأنه عفويٌ واختياري، وهو ما يُطلق عليه مصطلح الانفتاح الثقافي فيما بين الأمم ومختلف الثقافات.

في المقابل، هناك نموذج مخالف وغير عفوي لنشر الفكر والمفاهيم الثقافية. ففي بعض الظروف الاستثنائية تعاني الأمة من استبداد داخلي أو استعمار خارجي يؤدي إلى نشوء ظاهرة الاستلاب الفكري أو الاغتراب الثقافي، تتجلى باستيراد نخب الأمة لمفاهيم ثقافية غريبة عن ثقافة أمتها رغم وفرة المخزون الثقافي والعقول لديها.

يحدث الاغتراب والتغريب الثقافي أيضاً عندما يقوم المستعمِر نفسه بنقل مفاهيمه وأدبياته الثقافية والسياسية، ومنظومته الاجتماعية المحلية إلى مجتمعات الدول التي يستعمرها، ولأجل ذلك تجده يفرض لغته القومية أولاً على هذه المجتمعات، فمن دون اللغة لن تكتمل له السيادة عليها.

يؤدي استيراد هذه المفاهيم من قِبَل بعض النخب أو فَرْضها من قِبَل المستعمِر إلى حدوث صراع فكري واجتماعي وسياسي داخل المجتمع، ينتهي في المستقبل بانقسام المجتمع على نفسه لأن النشر القسري للمفاهيم الغريبة خاصةً تلك التي لم تحظ بمستوى عالمي والتي نشأت أصلاً في بيئة المستعمِر المختلفة عن بيئة المجتمع المستعمَر وأنتجتها ثقافة المستعمِر المختلفة عن ثقافة المستعمَر وبلغة غير لغته – يؤدي النشرُ القسري لها إلى سلوكيات ومنظومة علاقات تتنافر مع هوية المجتمع المستعمَر وخصوصيته الثقافية. في هذه الحالة، يحاول كل مجتمع الدفاع عن ثقافته و عن أصالته بعصبيةٍ قومية أو فكرية فتتشكل ظاهرة التعصّب الثقافي.

مفاهيم البحث

ما هي المفاهيم التي يركز عليها هذا البحث تحديداً؟ وما الصراع الذي سببته؟

إنها المفاهيم ذات الصلة بهوية الإنسان والعلاقات الإنسانية وعلم الاجتماع السياسي وبطبيعة الدولة ونظام الحكم الذي يقودها. ففي الغرب مثلاً، سعى المفكرون والفلاسفة هناك لإيجاد حلول للصراع الذي نشب حول دور الكنيسة والدين والدولة وطبيعة الحكم ومشروعيته وغيرها من المشكلات التي عانت منها المجتمعات الأوروبية. خرج هؤلاء الفلاسفة بعدة فلسفات ونظريات سياسية منها فلسفة هيجل «المثالية » فكانت الليبرالية إحدى مخرجاتها، وفلسفة ماركس )الجدلية المادية( فكانت ديكتاتورية البروليتاريا والشيوعية من مخرجات هذه الفلسفة. لذلك لا يمكن فصل نشوء هذه الفلسفات والنظريات عن الصراع المذكور بين الشعوب الأوروبية في القرون الوسطى من جهة، والدولة «الدينية » التي تقودها الكنيسة هناك من جهة أخرى. في هذا السياق التاريخي انتشرت بعض المفاهيم مثل مفهوم الدولة «العلمانية » و «المدنية » بمواجهة مفهوم «الدولة الدينية » للتخلص والخلاص من سيطرة الكنيسة. لقد كان صراعهم صراعاً تاريخياً عميقاً لم يتوقف عند حدود الفكر طبعاً بل بلغ حد الصراع السياسي المباشر وأخذ طابعاً مسلحاً في معظم الحالات وتَرَك تأثيرات مباشرة على حياة الفرد والمجتمع هناك. على أية حال، لم تتحول كل الدول الأوروربية إلى العلمانية وهذا ما سيتم توضيحه في الفصل السادس.

انتقل الصراع المذكور آنفاً إلى مجتمعاتنا في بدايات القرن العشرين على أيدي بعض المفكرين والمثقفين العرب (مسلمين ومسيحيين) في سياق بحثهم أيضاً عن حلول لمشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، فاستورد بعضهم مفهوم العلمانية ومفاهيم الفكر الماركسي والفكر الليبرالي رغم أنها كانت مفاهيم مرحلية أنتجتها نخب الأمم التي خاضتْ صراعاً خاصاً في مرحلة محددة من تاريخها هي حصراً. وأبدعَ البعض الآخر من مثقفي مجتمعاتنا فلسفة بديلة شكَّلتْ قاعدة معرفية لنظرية سياسية تجيب عن التحديات المعاصرة وتقدم حلولا لقضايا الأمة والعقد الاجتماعي والدولة والاقتصاد[١].

انقسم مثقفو مجتمعاتنا إلى تيارات سياسية وأحزاب إيدولوجية متصارعة حمل بعضها شعار العلمانية وحمل بعضها الآخر شعار الدولة الإسلامية وضاع دعاة الدولة المدنية ما بين العلمانيين والدينيين. لم تأتِ هذه الأحزاب والتيارات بأية إنجازات عملية لصالح مجتمعاتنا، بل لربما يتحمل بعضها مسؤولية الكوارث التي حلت بها إما بسبب الاغتراب الثقافي الذي عاشته بعض هذه الأحزاب والنخب وهجرانها للغة الأم واعتمادها على ما ينتجه الغرب، أو بسبب التعصب الثقافي لدى البعض الآخر الذي رفض التجديد واستخفَ بدور العقل وحرّم الاجتهاد واستنكر التنوير فاكتفى بما جاء به السلف الديني أو القومي. وما أحوج مجتمعاتنا للتدافع أو الانفتاح الثقافي بدل التعصّب والاغتراب. فلماذا غاب التدافع والانفتاح؟

لأن الانقسام المذكور أعلاه لم يتوقف عند حدود التيارات السياسية وأحزابها ومثقفيها. فإن إلقاء نظرةٍ عامةٍ على تاريخ وواقع المجتمعات في مختلف أرجاء العالم يكشف أنه قلّما شهدتْ العلاقات الاجتماعية بين الناس - أفراداً وجماعات- استقراراً معتَبراً. وقلّما حققتْ هذه العلاقات مستوياتٍ مقبولة من التفاهم والرضا والرقي، بل سيطر الصراع والتنافر على مختلف العلاقات البشرية وليس فقط على العلاقات المهنية والسياسية والدولية فأصاب العلاقات داخل الأسرة الواحدة والحي الواحد والطبقة الواحدة والطائفة الواحدة والحزب الواحد. حدث ذلك كله برغم التقدم الحضاري أي الازدهار المادي الهائل الذي شهده العالم وبرغم أن شعوب ودول العالم جرَّبتْ مختلف العقائد والأنظمة السياسية أيضاً.

الحاجة لفكرة جامعة كبرى

في ظل الصراعات القديمة المتجددة وفي ظل انتشار العنصرية والعنف والتعصب وتعمّق الفوارق الطبقية، تجددتْ الأسئلة و الإشكالات ذات الصلة بماهية الإنسان وخَلْقِه وبالهويات المجتمعية وبالحدود الفاصلة بين الفرد والجماعة. ولا يزال البحث مستمراً عن فكرةٍ جامعةٍ كبرى تحمل في طيّاتها الإجابات عن هذه الأسئلة والإشكالات.

يزعم هذا البحث أن ثقافتنا – ولغتنا بطبيعة الحال – تزخر بالمفاهيم التي تصلح منطلقاً للعلاقات الإنسانية والعقد الاجتماعي[٢] وتصلح قاعدةً لتحديد طبيعة الدولة التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتصلح أيضا عنواناً لرسالة عالمية نحملها للعالم مع عدم تجاهل تجارب الأمم الأخرى وعدم التعقُّد أو التعصب أو الحساسية مما أتتْ به الثقافات الأخرى. ليست المشكلة مع مفهوم العلمانية مثلاً أنه «مستورد» بل المشكلة مع مضمونه السياسي والاجتماعي أولا،ً ومع الخطأ في ترجمته ثانياً، وانقطاع أية صلة له بثقافتنا ولغتنا وتاريخ أمتنا فهو مفهوم غربي مرحلي ومحلي ثالثاً.

يعتمد هذا البحث مفهوم التعارف (البسيط والمركب) كمفهوم ثقافي إنساني يكشف الطريق لبناء «مجتمع المسؤولية والتقوى » وبناء دولة تعبّر عنه أصدق تعبير، فتكون المهمة الرئيسة لها تحقيق العدالة الاجتماعية. إن الخطوة الأولى على هذا الطريق هي صياغة عقد اجتماعي أساسه التعارف فهو الفكرة الجامعة الكبرى التي يسعى هذا البحث لإثبات قدرتها على تقديم إجاباتٍ وافية عن الأسئلة والإشكالات المذكورة في هذا المدخل.

إن مفردة «التعارف» مقتبسة من الآية القرآنية ﴿يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنَّ الله عليم خبير﴾ الحجرات – 13 ، وسيأتي الحديث عن الآية في الصفحات القادمة.

فما هو التعارف؟

الفصل الثاني - التعارف والصيغ اللغوية المتعلقة به

تعارف القوم

أي عرف بعضهم بعضاً وهو المعنى البسيط للتعارف. إن أجمل ما في الشرح اللغوي هو أن مصدر «تعارفَ القومُ» هو من مادة (ع ر ف) والتي تدل على السكون والطمأنينة. يقول ابن فارس إن العين والراء والفاء أصلان صحيحان. أحدهما يدل على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض، والآخر يدل على السكون والطمأنينة[٣]

إن تعارف الناس ومعرفة بعضهم بعضا (التعارف البسيط) من خلال تبادل البيانات الشخصية والاجتماعية فيما بينهم، إنما هو علاقة تخلق لدى المتعارفين شعورا متبادلا بالاطمئنان ورغبة متبادلة في استمرار التواصل فيما بينهم وتعزيزه بالزيارات المتبادلة ومشاركة بعضهم بعضا في مختلف المناسبات الاجتماعية. التعارف البسيط بهذا المعنى إما أن يكون فطرياً وعفوياً أو تفرضه الظروف.

التعارف على أمر ما

وهو الاتفاق على أمرٍ بين الناس فيما يخص السلوك والعادات والمعاملات ومختلف شؤون الحياة ونطلق على هذا المعنى اسم التعارف المركَّب. هذا التعارفُ آليةٌ لمد جسور المحبة والإنسانية بين المجتمعات، يتميز بصفة الخلود، وبذلك يتطابق المعنى اللغوي )التتابع والسكون والطمأنينة( مع المعنى الاصطلاحي. إن مخرجات هذا التعارف هي ما يطلق عليها «الأعراف» وهي جمع عُرفْ.

المعروف

هو اسم العطاء أو الجود ولكل ما هو مألوف بالفطرة[٤].

المعرفة والاعتراف

مصطلحان آخران من مادة (ع ر ف) ولا مجال لبحثهما في هذا السياق. ونكتفي بالإشارة للعلاقة النوعية بين المعرفة والاعتراف والتعارف المركب. فلن يثمر التعارف أعرافا صحيحة إلا إذا امتلك المتعارفون الذين يتدارسون قضايا مجتمعهم المعرفة الكافية بهذه القضايا وأسبابها وحلولها ووسائل تنفيذ الحلول. فالمعرفة شرط لازم للتعارف المركب ولا يتم التعارف إلا باعتراف الناس ببعضهم بعضاً. * ربما يكفي القول إن عكس التعارف هو التناكر والتنافر لندرك عمق تأثير هذا المبدأ في حياة الناس ومستقبلهم.

الأعراف

هي جمع عُرْف وتحمل عدة معانٍ متكاملة. والمعنى الذي يهمنا في هذا السياق هو الأعراف «العامة» الاجتماعيَّة بمعنى العادات وما استقرّ عليه الناسُ في تصرُّفاتهم وعلاقاتهم من جهة، والأعراف «التخصصية» التي يتوصل إليها المتخصصون في كل مجال من مجالات العلوم الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والعسكرية من جهة أخرى. لا يخفى على أحد أن العُرف يفوق بقوته قوة القانون. إن التعارف الذي يثمر الأعراف العامة والتخصصية هو ما نطلق عليه اسم التعارف المركب، ويتطلب التواصل المنظم المباشر وغير المباشر بين الناس ويتطلب العمل المشترك والحوار المنظم الفردي والجماعي والاحتكاك والتدافع والمعرفة وتبادل الخبرات وخوض التجربة وصولاً إلى إقرار هذه الأعراف التي يطمئنون إليها ويلتزمون بها طواعية.

العرفان

هذا المفهوم له معاني متعددة بعضها عام مثل عرفان الجميل أي تقديره وشكر صانعه، وبعضها خاص ارتبط بمنهج الباطنية والتأويل وبالتصوف فأصبح مذهباً قائماً بذاته وهو ليس مجال بحثنا.

الفصل الثالث - الدولة التعارفية

المنطق والقاعدة المعرفية للدولة التعارفية

* قدَّمتْ الديانات والفلسفات الوضعية عبر التاريخ إجابات مختلفة عن أسئلة محورية تتعلق بالحياة الإنسانية. طُرحتْ هذه الأسئلة منذ قرون ولاتزال مطروحة حتى اليوم، منها: ما الإنسان وما ماهيته؟ وما هويته؟ كيف تشكلت وتطورتْ المجتمعات والأمم؟ ما هو العدل وكيف يتحقق؟ ما العقد الاجتماعي؟ وما الدولة؟ وما أفضل نظام للحكم السياسي؟

- إن موضوع هذا البحث موضوعٌ مجتمعيٌّ سياسيٌّ غير فلسفي وغير ديني لكنه غير بعيد عن الفلسفة والدين.

لطالما قدَّمتْ الكتب السماوية إجاباتٍ متكاملة عن هذه الأسئلة، إجابات تعتمد قاعدة معرفية-فلسفية واحدة. وهي ذاتها القاعدة التي يعتمدها هذا البحث وقد تم استنباطها وتلخيصها بالشكل التالي: (الإنسان مخلوقٌ. مخلوقٌ نوعيٌ وحُرٌّ في كونٍ منظمٍ ومحكومٍ بقوانين حتمية. أحد هذه القوانين أن الإنسان خُلِقَ على صورة ذكرٍ وأنثى وجُعِل فرداً حراً واجتماعياً في آنٍ معاً).

يدَّعي هذا البحث أنه يقدم رؤية جديدة وغير مسبوقة للعقد الاجتماعي والدولة ونظام الحكم والسلطة.

إن القاعدة المعرفية-الفلسفية المذكورة أعلاه مستنبطة من الكتب السماوية وهذه الكتب وضعتْ مبادئ إنسانية للعلاقات بين الناس جوهرها العدل والسلام. وقد وردتْ آياتٌ قرآنيةٌ كثيرُة ونصوص إنجيلية متعددة شكَّلتْ بمجملها منطلقاً رئيساً للعلاقات بين الناس على اختلاف أعراقهم وألوانهم ومعتقداتهم داخل المجتمع الواحد وفيما بين المجتمعات. تجلى هذا المنطلق بوضوح وتركيز شديدين في الآية القرآنية التالية:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَليِمٌ خَبِيرٌ﴾ سورة الحجرات - الآية 13 . وسنأتي على ذكر نصوص الإنجيل في المواضع المناسبة.

هذه الآية الكريمة:

- تؤكد أن الناس كلهم مخلوقات الله فتخاطبهم جميعاً دون تخصيص لأتباع ديانة أو قومية بعينها.

- تحُثُّ الذكر والأنثى على التعارف بحيث يمكن القول إن «المساواة» بينهما تبدأ بالتعارف.

- تثبت أن وجود الشعوب والقبائل أو تنوعها هو جعلٌ إلهي.

- تدعو الناس للتعارف وكأنه بلغ مستوى «الفريضة .»

- تؤكد أن التعارف سبيل التقوى. فهو الطريق لإقامة العدل والبحث عن الأصلح، والطريق ليعرف الناس بعضهم بعضا فلا يقعون في فخ التعميم والتنميط أي الأخذ بالصور النمطية والمواقف المسبقة فيحول دون انتشار الكراهية بينهم. هكذا يكون التعارف سبيل التقوى.

- تجعل التقوى سبيلاً للفوز بالكرامة عند الله. فالتقوى هي ربط كل عمل أو قول أو حركة بالله تعالى، فيتجنب الإنسان الإثم والعدوان على عباد الله أو الإساءة إليهم. وكأنَّ التعارف هو العروة الوثقى.

- تنتهي الآية بالتأكيد أن الله وحده العليم الخبير بالناس وبمن هو الأتقى والأكرم فلا يجوز لأحد منهم أن يزكي نفسه على الآخر.

هذه الآية تُبطِل وتتعارض مع كل نزعة عنصرية أو فوقية تقوم على أساس الجنس أو القومية أو العرق أو الدم لأن جميع البشر من أصل واحد. وما هذا التفاوت أو التنوع فيما بينهم إلا ضرورة أو علة للتعارف، لأن التساوي في كل شيء يلغي السمة أو العلامة التي تُعرِّف الناس على بعض. فإذا كان وجود توأم حقيقي في البيت الواحد سبباً لإشكاليات التعامل معهما، فكيف إذا تساوى الناس – كل الناس – في كل شيء وتشابهوا في كل شؤون الحياة؟ إن التفاوت أو التنوع – وهو بالأصل جعل «إلهي» – يُشكِّل علّة التعارف ودافعاً لحركة الحياة في الدنيا. يقوم التفاضل عند الله على التعارف باعتباره طريق التقوى أي تجنب الآثام والعدوان.

إن التركيز على مبدأ «التعارف» عند بحث العلاقة بين الناس أفراداً وشعوباً وقبائل، لا يعني أبدا تجاهل سُنَّة «الصراع » بينهم كما فعل مذهب «اللاعنف ». فالصراع يظهر أو يستعر إذا غاب التعارف أو تراجع، بل يمكن القول إن التدافع - الذي هو سلميٌّ بطبيعته وأحد مظاهر أو مراحل التعارف - يصبح صراعاً عنفيا في أجواء التناكر والتنافر والتجاهل.

إن التركيز على مبدأ التعارف لا يعني أيضاً تجاهل باقي السنن القرآنية وباقي أسس منهج التفكير «الإسلامي » كما فعلت بعض الاتجاهات مثل «الصوفية» التي ركّزتْ على الزهد وتزكية النفس، أو مثل «السلفية» التي ركّزتْ على العقيدة. بل إنه -استناداً لمعاني الآية الكريمة المذكورة- يشكّل التعارف مع هذه السنن والأسس منهجاً متكاملاً للتفكير[٥] وطريقةً للحياة وطرازاً للعيش في الإسلام.

إن التركيز على التعارف في البحث سببه أن الآية الكريمة موجّهة أصلاً لكل الناس وليس فقط للمؤمنين بالقرآن الكريم، باعتباره حقيقة إنسانية من حقائق علم الاجتماع ليبني عليها (أي البحث) رؤية متكاملة لمجتمع التعارف ودستوره ونظام الحكم السياسي فيه. إن التعارف – في الممارسة – هو عمل أو حراك مجتمعي يقوم الناس من خلاله بالتعبير عن إراداتهم أفراداً وجماعات ويتحاورون فيما بينهم وكأنهم حول طاولة مستديرة. يخوضون جدلاً اجتماعياً فيبحثون مشاكلهم ويسعون لوضع حلول لها ويدرسون الخيارات المشتركة التي تلبي مصالحهم الفردية والمشتركة.

بناءً على ماسبق، كيف يمكن فهم العلاقة بين الفرد والمجتمع؟ وكيف يمكن بناء الدولة؟ وكيف ستكون العلاقة بين هذه «الأطراف » الثلاثة: الفرد والمجتمع والدولة؟

أولاً - التعارف في حياة الفرد والمجتمع

• خلق الله الإنسان فرداً ذا كينونة وهذه الكينونة هي شخصيةٌ مستقلةٌ لها كرامتها وخصوصيتها ولم يخلقه كائنا اجتماعياً عاقلا – أي عضواً في جماعة – فقط. صحيح أن «الفردية » المطلقة تسبب مخاطر اجتماعية وسياسية واقتصادية لكن تجاهل دور الفرد وعدم احترام ذاته وخصوصيته وكرامته بذريعة أن الأولوية والأصالة للجماعة والأمة – تجعله فرداً خاملاً يائساً أو ناقماً عدوانيا. كذلك لابد من القول إن حياة الإنسان لن تستقر إلا إذا تحقق التوازن بين «الفرد» و «الجماعة»، بين الانعزال والمشاركة، بين الأنانية والغيرية، وهو ذاته التوازن بين الحرية الفردية والاشتراكية، بين خصوصية الشخص وهويته العامة، أو بين الضمير والمصلحة الشخصية, أو بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. إن المصطلح الفريد الذي يجسد التوازن بين الثنائيات المذكورة ويمثِّل نقطة التقاطع بين الخاص والعام أو بين الفردي والجماعي هو «العُرْف»، فالأعراف تعبِّر عن الأخلاق والقواعد والمصالح المشتركة بين الناس وهم الذين وضعوها واتفقوا عليها. يقول هربرت سبنسر (إن الأخلاق في جوهرها حالةٌ من الاتساق بين الفرد والجماعة، وإنه يوجد اتجاهان للتطور متزامنان، تزايدٌ في «الفردانية» وتزايدٌ في «التواقف»)[٦].

التواقف

يقصد بالتواقف أن نمو طرف يتوقف على نمو الطرف الآخر. لا يلتقي هذان الاتجاهان إلا في بيئة التعارف. فالتعارف هو تفاعلٌ بين أفرادٍ كلٌ بصفته الفردية كما هو بين أفرادٍ وجماعات أيضاً. إنه تفاعل الفرد في إطار جماعي وكل الأفراد فيه على قدم المساواة من حيث ضرورة حضورهم ومشاركتهم. فلا حياة للفرد من دون أفراد آخرين، ولا استقرار بينهم ولا نمو من غير تعارف، ولا بقاء لجماعة من غير تعارف. التعارف يحمي فردانية الإنسان وخصوصيته ويصقل شخصيته، كما أنه يكبح جماح الفردية ويضبط شرورها ويجسّد التواقف الذي تحدث عنه سبنسر.

لقد جعل الله «التعارف» فيما بين الناس حاجة أو غريزة فطرية، يؤدي تفعيلها للرقي والوئام وصَوْن الكرامة الإنسانية والصلاح (التقوى)، بينما يؤدي تعطيلها إلى انتشار الظواهر السلبية مثل الكراهية والتنافر والتناكر وسوء الظن والتناحر (فالناس أعداء ما جهلوا) فإذا جهل بعضُهم بعضاً تعادوا وتصارعوا وتفككت مجتمعاتهم.

يقول السيد المسيح عليه السلام: ﴿سمعتم أنه قيل (تحب قريبك وتبغض عدوّك، وأما أنا فأقول لكم أحبّوا أعداءكم، باركوا لاعِنيكُم، أحْسِنوا إلى مبغضيكم، وصلّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأيُّ أجرٍ لكم؟ وإن سلّمتم على إخوتكم فقط فأيُّ فضلٍ تصنعون؟﴾ متّى ٥: ٤٣- ٤٨. وقال عليه السلام:﴿فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء﴾ متّى ٦ : ١٢.

- إن «التعارف» هو البيئة الصالحة لنشر المحبة والسلام وبالتالي تحقيق العدل، فهو يمنح الناس «طاقة إيجابية» بينما يبث التنافر والتناكر «طاقة سلبية». إنه الطريق الرئيسة للاستقرار وللتخلص من الحرمان المعرفي المادي والمعنوي.

- إن التواصل الاجتماعي الصرف بلا تعارف مثمر وأعراف، ما هو إلا طواحين هواء بلا كهرباء، أو مثل «الحركة من غير بركة» أو حوار بلا نتائج ومخرجات، أو جعجعة من غير طحن. فالتواصل الذي لا يخرج بأعراف مشتركة هو مجرد عبث بالزمن وبالعقول.

- إنه –أي التعارف[٧]– أساس العقد الاجتماعي. يقوم هذا العقد بين مكونات المجتمع على عدة آليات لصياغته والاتفاق حوله منها التواصل والتفاهم والتداول (تداول الخبرات) والتحاور أو التشاور والتكافل الاجتماعي (التراحم) والتدافع. هذه الآليات تشكل معاً بيئة (التعارف) التي تشتمل عليها جميعاً. وبذلك يمكن تشبيه التعارف بمكعب وجوهه الستة هي الآليات المذكورة أعلاه.

العقد الاجتماعي التعارفي

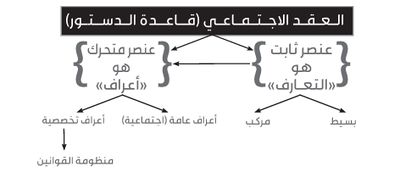

لا يحظى أي عقد اجتماعي على شرعية من الأمة ما لم يجسد إرادة أبنائها وخياراتهم ومصالحهم. فإذا كان التعبير عن إرادة الاختيار فرديا وجماعيا هو التعارف كعنصر ثابت في العقد، فإن مخرجات التعارف التي تجسد المصالح المشتركة هي الأعراف. وبما أن المصالح تتغير بتغير الزمان والمكان فلابد أن تكون عملية التعارف حيةً ودائمة بحيث تأخذ في الحسبان التغير المذكور فتنتج أعرافا متجددة. لذلك نقول إن العقد الاجتماعي مكون من عنصرين، التعارف وهو عنصر ثابت والأعراف وهي عنصر متحرك.

إن العقد الاجتماعي التعارفي هو أبسط وأقوى وأوسع عقد اجتماعي لأنه:

- عالمي وأبدي.

- يساوي بين الذكر والأنثى مساواة نسبية ليضمن التكافؤ والعدالة والتوازن بينهما.

- يعترف بتعددية الشعوب والقبائل.

- هدفه التقوى أي الاستقامة والصلاح.

- وبذلك يكون هو الطريق الحقيقي للعدالة الاجتماعية والسلام.

إن حصيلة تطبيق ثقافة التعارف هي بناء مجتمع أهلي - مدني فعال ومتضامن. إنه «مجتمع المسؤولية والشهادة »، والشهادة هنا ليست بالمعنى الشائع أي القتل في سبيل الله، فالشهيد يشهد بالحق ولا يكتمه وهو المواطن الحي المبادر المسؤول والإنسان المعياري الملتزم بالأعراف والقوانين والقيِّم عليها، يحمل هموم الناس ويعمل معهم ولأجلهم ويصنع السلام بينهم أينما حضر فيشهدون له بذلك. إنه الشهيد الحي. يقول السيد المسيح عليه السلام: ﴿طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون﴾ متّى ٥ : ٩. ويقول يعقوب الرسول في الرسائل الملحقة بالأناجيل: ﴿فمن يعرف أن يعمل حُسناً ولا يعمل فذلك خطيّةٌ له﴾ يعقوب ٤ : ١٧. بهذه المعاني يصبح الإنسان مسؤولاً وشهيداً ويُبنى مجتمع المسؤولية والشهادة. انظر الشكل التوضيحي.

"المثالية"

قد يتبادر للأذهان هنا أن فكرة البحث مثالية وأنها بمثابة دعوة لمدينة فاضلة خيالية أو مستقبل مثالي غير واقعي، وأنها تنفع فقط في تحسين العلاقات الإنسانية على المستوى الاجتماعي ولا تصلح للسياسة. ردّاً على ذلك يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

- إن مفردة «المثالية» – لغةً – لا تعني الخيالية ولا تعني «عدم الواقعية» فهي صفة للأفضل والأرقى والأنسب، هذا من جهة. ثم إن ما هو خيالي وغير واقعي وغير ممكن التطبيق في مكان أو زمان معين قد يكون واقعياً جداً وقابلاً للتطبيق في مكان أو زمان آخر من جهة أخرى. فلا ينبغي أن تٌتَّخَذ صفة «المثالية» ذريعة لإجهاض الفكرة أو التهرب من دراستها وتطبيقها.

- إن التعارف هنا لا يُعتَمد بصفته فضيلة أو سلوكاً أخلاقياً بل باعتباره فطرةً أو ضرورةً إنسانية أو قانوناً اجتماعياً. وليستْ الأخلاق شرطاً مسبقاً للمشاركة في التعارف. قد لا تكون التقوى مبتغى كل المشاركين فيه، وليس بالضرورة أن يكونوا جميعا أخلاقيين. سيكون التعارف بالنسبة للبعض مجرد وظيفة اجتماعية فردية ضمن الجماعة. فاللاعب الرياضي – مثلاً – قد يشارك في المباريات وهو لا يملك روحاً رياضية ولا روح الفريق.

- في الواقع، يلجأ الجميع -الأخيار والأشرار- للتعارف عندما يعجزون عن إيجاد حل لمشكلة كبرى أو يواجهون أزمة خانقة سياسيةً كانتْ أو اقتصادية أو عسكرية، فتجدهم يتخلّون مؤقتاً عن التفرُّد بالقرار والفوقية والانعزالية فيشكّلون على عجل ما يسمى «خليّة أزمة» وهي ليستْ سوى خليّةٍ تعارفية، فهل هي خيالية؟

- الدعوة للتعارف لا يستجيب لها عادةً الجميع وإذا استجابوا فقد لا يلتزمون جميعاً بمخرجات التعارف (الأعراف). سيبقى هناك من يرفض المشاركة بالتعارف أو يرفض الالتزام بتطبيق الأعراف. وليس لدينا أوهام ولا آمال مفرطة في التفاؤل حول مشاركة الناس في التعارف والتزامهم بتطبيق الأعراف رغم أن مصلحتهم تقتضي ذلك فالتاريخ يروي الكثير عن إعراض الناس وعدم اكتراثهم لشؤونهم وعدم تحمل مسؤولياتهم تجاه قضاياهم وهذا ما دفع أفلاطون للقول: (الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء لامبالاتهم بالشؤون العامة هو أن يحكمهم الأشرار).

- إن مؤسسات المجتمع المدني موجودة في الواقع وليس في الخيال وما هي سوى مؤسسات تعارفية شكلاً ومضموناً، وسيأتي الحديث عنها في الفصل الخامس.

- إن الإجراءات العملية المذكورة في الفصل الرابع ستثبت أن التعارف عملية مجتمعية واقعية جداً وممكنة وسهلة. ومعظم هذه الإجراءات معمولٌ بها في بعض الدول الأوروبية مثل السويد وسويسرا وبريطانيا. لقد تب يَّ للباحث قبل الانتهاء من كتابة هذا البحث أن بريطانيا لا تملك دستوراً مدوَّناً لكنها منذ 1200 عام تتخِّذ من «العُرف » قاعدة دستورية. وبفضل الأعراف الدستورية شيَّد الإنكليز بريطانيا «العظمى» التي «لا تغيب عنها الشمس.»

كل ما سبق يثبت أن موضوع البحث غير خيالي وليس دعوة لمدينة فاضلة، فهو واقعي ومُجرَّب غير مرة بنجاح.

ثانياً - التعارف والدولة

* الدولة هي الإطار التشريعي والتنفيذي الذي يجسد إرادة الأمة أو الشعب. إن موضوع «الدولة » هو موضوع بشري ودنيوي. وبالفعل لم تأتِ الكتب السماوية على ذكر مصطلح «الدولة » أصلاً مما شجع البعض على القول إن الدولة ليست جزءا من رسالة الأنبياء وإن مصطلح الدولة لا أصل له في الكتب السماوية(؟)، وستُناقَش هذه المسألة في الفصل الخامس من هذا البحث.

- إذا أصبح المجتمع تعارفياً، يقوم بذاته ببناء الدولة التي تمثله فتكون الدولة التعارفية قد بُنيتْ من تحت. أما الدولة التي تُفرَض من فوق فهي دولة تسلُّط لا تساندها مؤسسات مدنیة وأهلية محلیة، وبالتالي تعمل فقط على بقاء النظام الحاكم.

- لطالما خضعت الشعوب لمختلف أشكال وأنواع الدول التي لم تخترها بل فُرِضت عليها من قِبَل دول خارجية أو من قِبَل فئات محددة من أبنائها فرضاً.

- قرون من الزمن مضت على هذه الدول دون أن تتمكن أية دولة من تحقيق العدل والسلام سواء لشعبها أو مع شعوب الدول الأخرى. لقد جُرِّبت على الشعوب الدولة العَلْمانية فكان الاستبداد العلماني، وجُرِّبتْ الدولة «الدينية » فكان الاستبداد الديني، وكذلك الدولة «الإلحادية » فكان الاستبداد الإلحادي، ويتم حالياً تجريب الدولة الديموقراطية وهي الآن في طريقها للاستبداد الديموقراطي وربما لانفراط عقدها برمته.

- كان ولايزال من حق هذه الشعوب أن تختار بنفسها طبيعة الدولة لتُجرِّبها وتمنحها شرعيةً حقيقية وتفويضاً فعلياً لإدارة شؤون أبنائها وتحقيق طموحاتهم في العدل والسلام. يدَّعي هذا البحث أن التعارف هو طريق الاختيار.

- لابد للتعارف الحقيقي بين الناس أن يبلغ مستوى متقدماً من التفاهم حول شؤون حياتهم كافة، وإيجاد حلول لمشكلاتهم فيتوصلون لأعراف اجتماعية (في مجال الأسرة والزواج وتنظيم المناسبات الاجتماعية...) ويتوصلون أيضا لأعراف تعليمية ومهنية وأخرى سياسية وعمرانية وسياحية واقتصادية وقانونية. تغدو هذه الأعراف بمجموعها أسساً ومضامين للمنظومة التشريعية والقانونية للدولة. هكذا فقط تكون الولاية للأمة فعلياً وهكذا فقط يحكم الشعب نفسه بنفسه. فالتعارف يعيد السلطة للشعب قبل أن يضطر للقيام بثورة تلو الأخرى ويدفع تكاليفها الباهظة. إن المنظومة القانونية التي تبنى على الأعراف أقوى وأكثر عمقا وسيادة من أية منظومة أخرى لأن المجتمع كله يصبح «مجتمع القانون»[٨] حيث يحترم المواطنون القانون ويلتزمون به دون إكراه وإجبار ويصبحون هم حُماة القانون لأنهم هم الذين أسسوا له وحددوا مقاصده.

ثالثاً - وظائف الدولة التعارفية وآليات الحكم فيها

انطلاقاً مما سبق يمكن استنتاج وظائف وأركان الدولة التعارفية وسياساتها وآليات الحكم فيها:

1- بناء الدولة

بما أن «التعارف » مَيلٌ فطريٌ عند البشر، فلابد أن تكون الدولة متوافقة مع الطبيعة البشرية حيث تتبنى «التعارف » مُحدَّداً أساسياً في بناء مؤسساتها وتحديد وظيفتها، لتغدو دولة تعارفية داخلياً وخارجياً، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال لتغيير جذري في سياسات الدول ويجعلها أكثر عدلاً وإنسانيةً ونزوعاً إلى السلام. وبناءً على ذلك تتحدد مهام قيادة الدولة.

2- مهام قيادة الدولة

تصبح المهمة الرئيسة لقيادة أي شعب أو قبيلة أو قوم، هي وضع التشريعات والخطط والسياسات التي تحقق أعلى درجات «التعارف » بين أبناء الشعب وقبائله، وأعلى درجات التعارف مع الشعوب والقبائل الأخرى أيضاً. إن المهام الرئيسة لهذه القيادة ليست فقط إدارية أو عمرانية، وليست فقط تأمين الغذاء والدواء والقضاء والأمن والتعليم لأبناء الشعب أو القبيلة، بل لابد أن يكون لها مرتكز داخلي ورسالة محلية وعالمية. «التعارف » أرقى رسالة يحملها المجتمع، وأقوى مرتكز يمكن أن تقوم عليه الدولة التي تمثل هذا المجتمع والسبيل الوحيد لتحقيق ما يسمى بالوحدة الوطنية. ولابد أن يتزامن ذلك مع نشر المعرفة والثقافة.

3- نشر المعرفة

يستطيع الناس عن طريق «التعارف » أن يتفاعلوا بعضهم مع بعض ثقافيا أي فنياً وعلمياً وفكرياً وأدبياً داخل المجتمع الواحد. كما يمكنهم أن يشاركوا خارج مجتمعهم في طرح القضايا والمعضلات التي تواجه البشرية جمعاء، مشاركةً فِعْلية في البحث عن حلول لهذه القضايا مثل تحديث العادات الاجتماعية، ومعالجة انتشار الفقر والمجاعة ووضع حد للتمييز العنصري والفساد والاحتكار المحلي والعالمي وإزالة الفوارق في مستوى التعليم بين الأمم واضطهاد المرأة والاتجار بالبشر والعلاقة مع الطبيعة وحماية البيئة. هذه كلها قضايا عالمية تتطلب تعارفاً فكرياً وثقافياً عالمياً. إن اختلاف أو تعدد لغات شعوب العالم لايقف عائقاً أمام التعارف العالمي. قال تعالى: ﴿ومن آياته خلقُ السماوات والأرض واختلافُ ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآياتٍ للعالمين﴾ الآية 22 من سورة الروم – فالخالق الذي طلب من عباده التعارف وهم لايتحدثون اللغة نفسها هو الذي خلقهم متنوعي الألسن والألوان. فالتنوع هو ضرورة وعلة التعارف، والتنوع محرك للجدل الاجتماعي العالمي وحافز للتطور أيضاً. لقد تجاوزت البشرية «معضلة » اختلاف الألسن عبر تعلم بعض أبناء الشعوب لغات الشعوب الأخرى كمدخل للتبادل التجاري والبعثات العلمية. تُشكّل الترجمة إحدى أهم حلول معضلة تعدد الألسن وأهم أدوات التعارف اللغوي والثقافي. تتطلب الترجمة من كل شعب أن يطور لغته الأم لتبقى لغةً حية تواكب التطورات القادمة من الأمم والشعوب الأخرى مما يسهّل تبادل المستجدات الفكرية والتقنية. وستكون التطبيقات الالكترونية الحديثة تقنيةً لابد منها للتعارف العالمي.

لطالما تنوعت لغات وألوان الشعوب فنرى شعوباً من لونٍ واحد لكن لغاتها مختلفة ونرى شعوباً تتحدث لغة واحدة لكن ألوانها مختلفة. ورغم أن البشرية قطعتْ أشواطاً مهمة في تجاوز «معضلة » التنوع اللغوي لكنها لم تتمكن بعد من تجاوز معضلة اللون، لون البشرة الذي تحوَّل إلى عقدة «عنصرية » في تاريخ الإنسانية.

إن التعارف هو السبيل الوحيد أمامها لتفكيك هذه العقدة. فإذا سطعتْ شمس التعارف، طُمِستْ العنصرية والعصبيات المختلفة. هنا يبرز السؤال التالي: كيف يجب أن تتعامل الدولة مع التنوع الثقافي والعرقي واللغوي والاجتماعي؟ هل يجب طمس التنوع أي فرض ما يسمى بالاندماج؟

4 - الدولة بين التنوع الإجتماعي والدمج

بما أن وجود الشعوب والقبائل هو وجود تالٍ لخلق الذكور والإناث، فهو حصيلة للتطور أو التفاعل الاجتماعي بينهم عبر التاريخ. ينطوي هذا التفاعل على أوجه متعددة، منها التعارف والتضامن والتنافس والتكامل كما ينطوي أيضاً على الصراع والانقسام، ليبدو الاختلاف أو التنوع الاجتماعي-الثقافي كأنه حقيقة ثابتة في حياة البشرية. لذا يجب تجنب أي دمج أو إلغاء قسري لوجودها المتنوع. إن محاولات توحيد الناس تحت سلطة بعينها أو دمجها عنوةً بثقافةٍ محددة غير ثقافتها، لم تكن ولن تكون محاولات مجدية لأنها تتعارض مع الخَلْق الطبيعي أو الصيرورة التاريخية. فالاختلاف أو التنوع أصل ثابت ولطالما خابت محاولات إلغائه. وهذا ما يتطابق مع قوله تعالى ﴿ولو شاء ربُك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴾ سورة هود - الآية 118 . وكذلك مع قوله: ﴿ومن آياته خلقُ السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآياتٍ للعالمين﴾ سورة الروم 22 . هنا يبرز سؤالٌ آخر: هل يتعارض ثبات التنوع أو الاختلاف الاجتماعي-الثقافي مع قانون التغير والتغيير؟

5 - الدولة والتغيير

إنَّ التغيّر حتميٌ في الحياة فهو أحد القوانين المنهجية الحتمية التي تحكم كل شيء في الإنسان والطبيعة. يُستفاد من ذلك على مستوى الإنسان بالقول إنه يجب عدم مقاومة التغيير الذي يأتي بالاختيار أو كنتيجة طبيعية للتعارف، فالاختلاف أصل ثابت أما «المختلفون » فهم في حالة تغير دائم. لذلك نرى قبائل وطوائف وشعوب وأعراق ودول الأمس ليست هي ذاتها قبائل وشعوب وطوائف وأعراق ودول اليوم.

6- اختيار القيادة أو التعارف السياسي

هو التعارف حول السلطة السياسية واختيارها. إن الأساس العقدي لحيازة السلطة هو إرادة الاختيار. أي اختيار؟ اختيار الأمة للدستور الذي يجسد العقد الاجتماعي بين أبنائها ويلبي طموحاتهم واحتياجاتهم أولاً، ثم اختيارها لأعضاء كل مؤسسات السلطة ثانياً.

عندما يصبح التعارف عقداً اجتماعياً وقاعدة دستورية يأتي بدولة غير طبقية وغير استبدادية وغير أيديولوجية، حيث لا يسمح باستبداد رجال الدين ولا العلمانيين ولا أصحاب رؤوس الأموال ولا طبقة العمال (البروليتاريا) ولا العسكر، وفِ الوقت نفسه لا يسمح أيضاً بإقصائهم أو إقصاء غيرهم. فالكل سيشارك عبر التعارف باختيار كل مقومات الدولة لتكون دولةً السيادةُ فيها للقانون الذي تعارف عليه الناس. تُسَنُّ القوانين في هذه الدولة بطريق «التعارف » فيما بين المختصين من جهة، ومع أبناء المجتمع من جهة أخرى. بهذه الطريقة وحدها تصبح القوانين مراعية للفطرة والضمير والأعراف من جهة، ومراعية للمصالح من جهةٍ أخرى. فلا هي قوانين مادية راعية للمصالح فقط ولا هي راعية لأفكار نظرية مثالية باسم الفطرة أو الضمائر فقط... هي قوانين لا تركّز على المصلحة العامة وتُغفل حقوق الفرد كما أنها لا تركّز على حقوق الفرد المطلقة وتغفل المصلحة العامة. التعارف يحفظ التوازن بين الفرد والأمة، وبين العام والخاص، وبين المبادئ والمصالح. هو الطريق الأمثل أيضاً لاختيار قيادة الأمة أو الشعب أو القبيلة لأنه يجسد إرادة الاختيار. يعبّر أبناء الأمة عن إرادتهم وخياراتهم حيث يكلفون أفراداً منهم لإدارة الشؤون العامة انطلاقاً من أصغر دائرة جغرافية واجتماعية ومهنية لتتسع تدريجياً إلى أن تشمل المجتمع بأكمله أفقياً وعمودياً على كامل الأرض التي يُقيم عليها. فالتعارف يسمح ببناء القيادة من القاعدة إلى القمة، بينما تبدو الطرق السائدة في تولي الحكم طرقاً فاسدة أو قاصرة، نذكر منها:

أولاً- الحكم بطريق العنف (الحكم بالتغلب) سواء كان بالانقلاب العسكري أو الاغتيال أو «التأَمُّر ». هذا الطريق يؤدي لتغيير الحكام فقط ويرسخ القوة معياراً للحكم، فالانقلابيون يريدون أن يحكموا الناس فقط.

ثانياً- الحكم بادِّعاء الوصاية الدينية كما كانت في العصر الأموي وفي أوروبا خلال القرون الوسطى (حكم الكنيسة) وكما هي الحال اليوم في بعض الدول الإسلامية، ومحاولات الوصاية باسم ولاية الفقيه أو الخليفة المُفوَّض من الله أو باسم أمراء الجهاد لإقامة إمارات سلفية.

ثالثاً- الحكم بادّعاء التفوق العرقي أو التميز العنصري كما كانت الدول الشوفينية الغربية، وكذلك دولة جنوب أفريقيا قبل انتصار تيار مانديلا.

رابعاً- الحكم بالاسترقاق أو الانتداب أو الاحتلال والاستعمار. هذا معروف سابقاً وقد تتجدد ظاهرة الاستعمار المباشر في هذا العصر.

خامساً- الحكم بالطريقة الديموقراطية (الترشح والانتخاب): وضعت الديموقراطية قواعد لإدارة الاختلاف وتداول السلطة ولربما جاءت هذه القواعد بعد أن تعارفت عليها النخب الغربية مع شعوبها وجربتها لعقود طويلة، إلا أنها أصبحت بحاجة لمراجعة وإعادة تقييم وقد قام مفكرون غربيون بذلك.

على أية حال، صحيح أن التجربة الديموقراطية هي الأقل سوءاً وفساداً من الطرق السابقة إلا أنها تنطوي على أكثر من خلل منهجي. يمكن الإشارة هنا لخللين اثنين:

الخلل الأول: يكمن في الشكل أي في طريقة الترشح والانتخاب. إذْ لا يليق بالإنسان أن يرشِّح نفسه ليحكُمَ غيره ولا يليق به أن يتذلَّلَ للناس أو للقوى الفاعلة ليختاروه حاكماً. وليس من حقه أصلاً أن يطلب الحكم أو أن يفرض على الناس ولايته بفعل قدرته المالية أو نفوذه الاجتماعي أو بالترويج الإعلامي الداعم له. كما لا يليق ذلك بالناس المحكومين أيضاً، أي لا يليق بالقوم أن يختاروا شخصاً يسعى بنفسه للحكم ولا يليق بالناس أن تبيع أصواتها لهذا المرشّح أو ذاك. ولا يخفى على أحد التأثيرات النفسية السلبية والعدوانية التي يتركها الفشل في نفس المرشح الراسب بعد أن رشَّحَ نفسه علناً وتذلل لغيره ودفع ماله لتحقيق النجاح. تشكل هذه التأثيرات سبباً كافياً للبحث عن طريق بديلة غير الترشح والانتخاب لاختيار ممثلي المجتمع وقادته.

إن ثقافة التعارف تتعارض مع مسعى أي فرد من أفراد المجتمع للوصول إلى السلطة وصناعة الجاه لنفسه وخاصةً عندما تكون السلطة مصدراً للكسب أو تحقيق المصالح الشخصية والوجاهة. لذلك يؤكد هذا البحث على اعتماد المبدأ القرآني ﴿فلا تزكُّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴾ - سورة النجم (32). وهنا قد يتبادر إلى الأذهان رأي بعض فقهاء المسلمين في أن قصة النبي يوسف (ع) تثبت أنه طلب المنصب من ملك مصر كما في قوله تعالى ﴿اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم﴾ – سورة يوسف – آية (55) يرى هؤلاء الفقهاء[٩] أن هذه الآية دليلٌ على جواز تزكية النفس ورخصةٌ للمؤمن أن يطلب الولاية ويشارك في التنافس الديموقراطي ويترشَّح لمواقع قيادية. فهل طلب النبي يوسف الولاية والمنصب لنفسه؟ أي هل زكّى نفسه للقيادة؟ إليكم القراءة التالية لقصته عليه السلام مع الإشارة إلى أن الآيات التي يرد ذكرها كلها من سورة يوسف عليه السلام:

يوسف النبي والشاب الوسيم ذو الطلعة البهية الذي ترعرع في قصر عزيز مصر وحَظِيَ بمكانةٍ خاصة فيه، كان يعبد ربَّهُ سراً ولم يكن متكبِّراً رغم هذه المكانة. فقد أحْسنَ معاملة الخدم وكان كثير الاعتراض على ظلم واستكبار كهنة المعبد. وقَعتْ زوجة العزيز في حب يوسف ﴿قد شغفها حبّاً﴾ وحاولت أن تستدرجه وترغمه على ممارسة الغرام معها ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه﴾ لكنّه رفض ﴿فاستعصم﴾ وعندما انكشف أمرُها لم ينفعها اتهامُه بالتحرّش لأن أحد المقرّبين شَهِدَ ضدّها ﴿وشَهِدَ شاهدٌ من أهلها﴾ وافتُضِحَ أمرها. ثم حاولت تبرير شغفها به أمام نساء المدينة فعَرَضتْهُ عليهنّ ﴿فلمّا رأيْنَهُ أكْبَرنَهُ﴾ وأصرّت على إذلاله ومعاقبته بالسّجن إِنْ لم يستجب لها ﴿قال ربّ السّجن أحبّ إليّ مما يدعونني إليه﴾ وبالفعل أدخلته زوجة العزيز السّجن.

قضى سنوات بالسّجن وكان يُحسِن إلى السّجناء بتعليمهم وتحريرهم من عبادة الأصنام ودعوتهم لعبادة ﴿اللّه الواحد القهّار﴾ ورعاية شؤونهم والإجابة عن تساؤلاتهم فقالوا له ﴿إنّا نراك من المحسنين﴾ وكانوا يطلبون منه تأويل رؤياهم التي يرونها في المنام، حيث كان علم التأويل من أهم العلوم في ذلك الزمان ﴿ولنُعلّمه من تأويل الأحاديث﴾ ﴿ولمّا بلغَ أشدّهُ آتيناهُ حُكماً و عِلماً﴾. كان أحد السجناء يعمل خادماً عند الملك وقد أُفرِج عنه و عاد إلى عمله في القصر، بينما لم يُفرَج عن يوسف. في أحد الأيام طلب المَلِك ممن حوله تأويل رؤيا رآها في منامه ﴿يا أيُّها الملأ أفتوني في رؤياي﴾ فقالوا له إنها ﴿أضغاث أحلامٍ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين﴾. عندها تذكّرَ الخادمُ صاحبه يوسف في السجن فذهب إليه بموافقة الملك لسؤاله عن تأويل الرؤيا وعاد بإجابةٍ دقيقةٍ حاسمةٍ أقنعتْ الملك فطلبَ الإفراجَ عنه لكن يوسف اشترط قبل خروجه من السّجن العودة للنسوة اللاتي اتّهمنه، وبالفعل سألهنّ الملك فأجَبْنَ ﴿حاشى للّه ما علمنا عليه من سوء﴾ واعترفتْ زوجةُ العزيز أنّها حاولتْ إجباره ﴿الآن حَصْحَصَ الحق أنا راوَدْتُه عن نفسه وإنه لمن الصادقين﴾ وبذلك أُلغِيَتْ التّهمة المزيّفة التي دخل بسببها السّجن، وشرح تأويل الحلم للملك.

في المرة الأولى قال الملك ﴿ائتوني به﴾ ولم يقبل يوسف، وبعد تبرئته طلبه الملك ﴿ائتوني به أستخلصه لنفسي﴾ ليجعل من يوسف المستشار الخاص به ويمكّنه من شؤون القصر. وافق يوسف لكنّه أراد إنقاذ المملكة وأهلها من كارثةٍ وشيكة وهي المجاعة النّاجمة عن القحط والجفاف فطلب من الملك تسليمه وظيفةً أخرى فيكون المسؤول عن مخازن ومستودعات المحاصيل التي تنتجها الأرض ﴿اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم﴾.[١٠]

نستنتج من هذه القصة أنَّ يوسف الذي تربّى في القصر وقف مع المظلومين واستمر بعبادة الله رغم أن المجتمع المحيط به يعبد الأصنام، وحظي يوسف باحترام الناس ومحبتهم وشَهِدُوا له بالاستقامة باستثناء كهنة المعبد طبعاً. يوسف لم يضعف أمام إغراء النسوة ولم يخن ربّه ولم يخن عزيز مصر الذي رعاه رعايةً حسنة، واعترفت له النّسوة بذلك. يوسف أحسن معاملة السجناء وعلَّمَهُم وهداهُم لعبادة الله و الابتعاد عن عبادة الأصنام وأثبت أنه يملك الحكمة والعلم والقدرة على تقديم الحلول لمشاكل المملكة فقرّبه الملك إليه. يوسف لم يسعَ لمنصبٍ إنما المنصب سعى إليه وعُرِضَ عليه بعد أن ثَبُتَ لعامة الناس ولأسيادهم وللملك وتعارفوا على أنه مؤمنٌ أمينٌ ومحسنٌ خلوق وعالمٌ حكيم. يوسف الذي تلقى عرضاً لاستلام أرفع منصب لدى الملك، طلبَ واختار منصباً آخر أقلَّ وجاهةً وأكثر جهداً، ليكون أقرب للناس ويقوم بالإشراف المباشر على تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادية. إذاً، يوسف لم يزكّ نفسه ولم يطلب الولاية والقيادة، بل الناس والملك زكّوه وشهدوا له وتعارفوا عليه وطلبوا منه أن يتولى شؤونهم. فهو لم يخالف الآية الكريمة ﴿فلا تزكّوا أنفسكم﴾ بل طبّقها حرفيّاً.

قصة يوسف (ع) تؤكد ما ذهب إليه البحث في أنه لا يجوز للمؤمن أن يزكي نفسه ويترشَّحَ للولاية أو لموقع قيادي وإلا كيف يصحُّ حديث رسول الله ﴿إنَّا والله لا نُوَلِّ هذا العمل أحداً سأله – أي طلبه أو حرص عليه﴾ وكذلك القول المنسوب لعلي بن أبي طالب: ﴿طالب الولاية لا يُوَلّ؟.﴾

إذاً، عندما يصل الإنسان لسدة الحكم أو الإدارة بطريق التعارف أي باختيار وتكليف الناس له يصبح المنصب تكليفاً وتشريفاً في آنٍ معاً. فالتعارف بين الناس على أمرٍ كهذا هو بمثابة غربال اجتماعي وسياسي. إنه حقٌ للناس وواجبٌ عليها أيضاً أن تبحث بطريق «التعارف » عن الإنسان الحفيظ العليم القوي والعاقل القادر والصادق الأمين والمبادر الشجاع فتختاره وتطلب منه أن يحكمها ويتولى إدارة شؤونها ويقودها. عندئذٍ فقط ينطبق الوجه الحسن للقول المشهور: ﴿كما تكونوا يولّ عليكم﴾[١١]، فهذا القول له وجهان فإذا كان المواطنون ظالمين لأنفسهم بالسلبية والتقاعس واللامبالاة، فإنهم بذلك يفسحون الطريق لمحبي الجاه والسلطة وللمفسدين لتولي الحكم وإدارة شؤونهم ولن يكون الحاكم مكترثاً لمطالبهم ولن يكون مسؤولاً أمامهم أصلاً، وهنا يحضر مرة أخرى القول المنسوب لأفلاطون (الثمنُ الذي يَدفعُه الطيبون لقاء لامبالاتهم بالشؤون العامة هو أن يحكمهم الأشرار). أما إذا كانوا أصحاب قرار ومواقف وخُلُق وكانوا حاملين للمسؤولية ومبادرين أي إذا كانوا شهداء في المجتمع، فلا يستطيع أن يتولى أمرهم إلا من يرشحونه هم أي ينتدبونه أو يكلفونه هم وعندها لن يكون الحاكم إلا واحداً منهم حاملاً لصفاتهم وطموحاتهم ويعمل لأجلهم ويكون مسؤولاً أمامهم فقط. بهذا المعنى يمكن فهم القول المشهور ﴿كما تكونوا يُولّ عليكم﴾.

إذاً يؤسس التعارف السياسي للاختيار السليم وتقديم الصالح على الفاسد، والقوي على الضعيف، والمبادر على المتقاعس. لكنه – أي التعارف – غير كافٍ لإنجاز عملية الاختيار فلابد من إجراءات وقواعد وآليات عملية تجسد الاختيار وسيرد ذكرها في هذا البحث لاحقاً. كما لابد من التأكيد مجدداً على أن التعارف السياسي تحديداً لا يمكن تطبيقه إلا بعد اعتماد التعارف كأصل دستوري.

الخلل الثاني في الديموقراطية: يكمن في المضمون الديموقراطي أي المساواة بين جميع المشاركين في الانتخاب والترشح. من المعروف أن ثمرة العملية الديموقراطية هي وصول مواطنين لمواقع اتخاذ القرار وقيادة الدولة وهم الذين يضعون السياسات والتشريعات والنظام الاقتصادي. فكيف يتساوى في الترشح وفي الانتخاب المواطن الخبير مع المواطن عديم الخبرة، والحكيم مع الأحمق، والمستقيم مع المنحرف، والمثقف مع عديم الثقافة، والضعيف مع القوي، والمختص مع غير المختص والمتعلم مع غير المتعلم؟ هذا الخلل هو أحد أهم نقاط ضعف التجربة الديموقراطية لأنها ترجح «الكم أو العدد » على حساب «الكيف أو النوع » وتساوي بين «العامة » والنخبة أي «الصفوة ». ليس القصد من ذلك تفضيل الصفوة على عامة الناس. وليس القصد أيضاً تبرير التعالي والفوقية لدى أصحاب الشهادات والمختصين على غير المتعلمين وغير المختصين. وأخيراً، ليس القصد مصادرة حقوق عامة الناس في المشاركة السياسية بذريعة عدم الاختصاص أو قلة الوعي كما سيتضح في نهاية هذه الفقرة. إنما القصد هو الكشف عن أهم أسباب فشل الديموقراطية. فهي لم تستطع حماية عامة الناس من عبث رجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يملكون المال ويتحكمون في مختلف وسائل الإعلام، يعبثون بالناس وبمصير المجتمع لأجل مصالحهم الضيقة. يمارسون ضغوطاً كبيرة على عامة الناس أثناء أداء «اللعبة » الديموقراطية وتتكرر هذه الضغوط مع كل حملة انتخابية وتتجلى الضغوط بشراء الأصوات والترويج لمرشح بعينه وشراء الانسحاب من بعض المرشحين ليخرج من السباق الانتخابي، فضلاً عن تعريض الناس للتضليل الإعلامي والأكاذيب ونشر فضائح الخصوم.

نستنتج مما سبق أن الديموقراطية فشلتْ في تحقيق العدالة الاجتماعية أولاً، وفشلتْ في كبح ظاهرة المال السياسي أي استغلال الأثرياء لقدراتهم المالية للوصول أو إيصال من يريدون إلى الحكم باسم عامة الشعب ثانياً، وفشلتْ في إفساح الطريق لذوي الكفاءات ليتَبوَّؤا المواقع التي يستحقونها في خدمة المجتمع بعيداً عن ضغوط وشروط القوى والدول والشركات وجماعات الضغط المنظمة (اللوبي) المُهيمِنة على المال والإعلام ثالثاً.

أما الدولة التعارفية، فلا حاجة فيها للترشح ولا للدعاية الانتخابية والدعاية المضادة بحق الخصوم، وبالتالي لا مكان لشراء الأصوات ولا لممارسة الضغط لفرض الانسحاب على هذا المرشح أو ذاك. فالناس تتعارف فيما بينها على «تكليف وترشيح » من تراه مناسباً لتمثيلها في البلدية مثلاً، وتتعارف على «ترشيح » الشخص الذي تراه كفؤاً لتمثيلها في مجلس الولاية أو المحافظة أو مجلس الأمة أو الرئاسة. الناس بطبيعة الحال لن ترشح ولن تكلّف عادةً إلا من تعرف سيرته وتثق بنزاهته وحكمته وإخلاصه وكفاءته. حالهم حال الطلبة في المدارس والجامعات لو سألتهم عن أفضل مدرس تعليماً وإخلاصاً ومعاملةً، فلن يخطئ الطلبة كثيراً في التعرف عليه. ولو تُرِك للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية أن يختاروا ويكلّفوا مثلا أفضل مدرس يصلح مديراً للمدرسة أو عميداً للكلية، فلن يخطئوا كثيراً في اختيار الأمثل. وفي معظم الحالات لن يكون هو ذاته الذي يرشح نفسه بالطريقة الديموقراطية. لو تقرر اختيار المدير بطريقة الترشح والانتخاب حيث يقوم المدرسون الراغبون بترشيح أنفسهم ثم يُطلَب من الطلبة والمدرسين انتخاب أحد المرشحين بالاقتراع، يُتَوقَّع أن تكون نسبة ترشح المدرسين الأقل صلاحاً أعلى من نسبة ترشح الصالحين الأكفاء. بل يغلب أن يتعفف الصالحون عن الترشح وخاصةً إذا ترشح الأقل صلاحاً، وستكون هناك عوامل كثيرة تؤثر على النتيجة ولربما لن ترجح كفة الفوز للأصلح.

بالمقابل، لو اعتُمِدَتْ الطريقة التعارفية أي أن يقوم الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بتكليف من يَرَونَهُ مناسباً لما طُرِحتْ كل هذه الإشكالات. إن تطبيق التعارف يُجَنِّبُ المجتمعَ مثالب الترشح والدعايات والتنافس والتشاوف والاستعراض وتعميق الأحقاد. كما أنه يحل مشكلة الفجوة بين «العامة » و «الصفوة » وبين الكم والنوع. فالناس في المجتمع التعارفي هي التي تحدد وتُسَمّي وتتعرف على صفوتها وخيرتها وتختار حكماءها من غير ترشح وانتخاب أصلاً، ودون الحاجة لإعلام ودعايات وتزييف، فالتعارف لا يفسح المجال لذوي النفوذ بالتدخل أو على الأقل يُضيِّق عليهم مساحة الحركة ويزيدها صعوبةً. عندئذٍ لن يتقدم لقيادة المجتمع إلا ذوو النفوذ في قلوب الناس وليس المتسلطون على رؤوس الناس ورقابها.

7- التعارف وحقوق الإنسان

هل تلتزم الدولة التعارفية بالبيان العالمي لحقوق الإنسان؟

المجتمع التعارفي – بطبيعته – لا يقبل أن يُفرض عليه شيء من الخارج ولو كان بياناً عالمياً عن حقوق الإنسان. وأي حديث عن حقوق الإنسان لا يأتي كحصيلة للتعارف الإنساني داخل كل مجتمع وفيما بين المجتمعات المختلفة، سيكون كله أو بعض بنوده موضع شك وارتياب. يتيح التعارف للناس أن تميز بين الطبيعي والشاذ، وبين الحَسَن والقبيح، وكذلك بين حقوق الإنسان الطبيعية وبين حقوق الإنسان المصطنعة والشاذة، وبالتالي يكشف مدى قبول الفطرة الإنسانية لبعض الظواهر مثل الزنا والتعرِّي والشذوذ الجنسي (المثلية) والجنسانية (الجندرة). فالتعارف يعمل عمل المجهر الذي يضع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الوثائق والبرامج «الدولية » تحت عدسته ليميز الخبيث فيها من الطيب.

8- التعارف والتنافس

التعارف يجعل التنافس فيما بين الناس تنافساً هادفاً وأخلاقياً لأنه يطهِر النفوس من التشاوف والاستعراض. إن التنافس في أجواء التناكر والتنافر مُدَمِّر وعدميٌّ بينما يكون مثمراً في أجواء التعارف حيث يصبح العمل الصادق والمتقَن هو معيار الاختيار والتفاضل لأن هذه الأجواء تتحول لبيئة ومدرسة يتعلم فيها أبناء المجتمع الصبر والعمل الجماعي وأخلاق التواصل. يغدو التعارف مع الممارسة واجباً على كل فرد وجماعة، ويُشكِّل ما يشبه الغربال فلا يسمح بانتشار الانتهازية والكيدية. وبطبيعة الحال يلفظ مجتمع التعارف الظواهر السلبية والمشينة مثل الغرور والتشاوف والاستعراض والرشوة وشراء الذمم والانتهازية. وربما يصحُّ القول إن التعارف يعمل كدافع أو محفّز للناس للتطهُّر من هذه الصفات. يقول تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَفسدت الأرض﴾ – سورة البقرة (251). فالتدافع بين الناس يعني التنافس والتفاضل كما يعني التكامل والتعاون. وإنْ بلغ التدافع حد الصراع الاجتماعي فإنه في المجتمع التعارفي حيث لا يُسمح للأفراد والأحزاب بالسعي للمناصب أو الوصول لمواقع القوة واتخاذ القرار فإن التدافع والصراع لن يُسببا انقساماً وفتنة. لذلك كله يصبح التدافع قوة محركة إيجابية في المجتمع تمنع الفساد وتصلح العباد والبلاد. ولربما عبَّر علي بن أبي طالب في وصيته لمالك الأشتر عن بعض هذه المعاني للتدافع بقوله: (واعلم أن الرعية طبقات لا يَصلُحُ بعضُها إلَّا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض).

9- التعارف والحرية

إن ممارسة التعارف الفطري هي ممارسة للحرية في أبهى صورها لأن الإنسان بفطرته خلق حراً وخُلِق اجتماعياً عاقلاً في آنٍ معاً، فالتعارف هو العلاقة النوعية التي تربط بين الحرية الفردية والالتزام بالجماعة والحاجة إليها. إن الحرية التي يمارسها الأفراد في أجواء التعارف تصبح هادفة وأقل «فردية » وأكثر توازناً، وهذه هي (الحرية المسؤولة) التي تنتج الثقافة والحضارة ونظام العدل وتنبذ كل أشكال الاستعباد في الحياة.

يمكن القول إن التعارف هو الجسر الذي يربط الحرية بالعدل. فالحرية التي لا تخدم العدل تصبح عبثية وانفلاتاً، والأحرار هم أكثر الناس تأثيراً ومشاركةً في الحوار والتواصل والأكثر إبداعاً بالعمل. إنهم أكثر الناس قابلية للتعارف وأكثر الناس التزاماً بمخرجاته التي تُسمَّى بالأعراف.

10- التعارف والأحزاب في الدولة التعارفية

من حيث المبدأ، لابد للمجتمعات الكبيرة من وجود مؤسسات وسيطة تتوسط الهرم السياسي بين قمته وهي القيادة السياسية من جهة، وقاعدته أي الشعب من جهة أخرى.

هناك عدة أمثلة لهذه المؤسسات الوسيطة كالأحزاب «الإيديولوجية » ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والوجهاء وقادة الرأي وشيوخ البلد والعشائر. لكن الدولة التعارفية قد لا تحتاج للأحزاب فالتحزب يقيم حواجز تعيق عملية «التعارف » ويتسبب التحزب بصراع حزبي «إيديولوجي » وانقسام اجتماعي أفقي وعمودي عميق جداً. وبرغم ذلك، إذا تعارف المجتمع على السماح بتشكيل الأحزاب فيجب القبول بها بحيث يجرب المجتمع العمل الحزبي – ولو أن المجَرَّب لا يُجرَّب – وعندما يتحول العمل الحزبي من أداة تعارف إلى أداة تناكر يستطيع المجتمع التعارفي الفعال أن يعيد النظر فيه. عندما يصبح التعارف ثقافة حركية حية في المجتمع، يمكن الرهان عليه للقضاء على ظاهرة صنمية الأحزاب والتعصب الحزبي.

على أية حال، يمكن لمنتسبي الأحزاب الإيديولوجية أن يجعلوا الدولة التعارفية سبيلاً للدولة التي يطمحون لبنائها وذلك إذا نجحوا بإقناع الناس بإيديولوجيتهم علمانية كانت أو دينية، شيوعية أو ليبرالية، إسلامية أو إلحادية. إنهم بذلك يضعون أنفسهم وإيديولوجياتهم تحت مجهر التعارف المجتمعي والتجربة العملية. فالمجتمع التعارفي بالنسبة لهؤلاء أكثر اتساعاً وحيوية لأجل النشاط والدعوة من الأحزاب التي يؤسسونها.

إن التعارف يُغْني عن الإيديولوجيا الثابتة الجامدة ويحرر الناس من التعصب الإيديولوجي. فهو حالة جدل مستمرة أولاً، ومصدرٌ لأعرافٍ متجددة باستمرار ثانياً.

11- التعارف والاقتصاد

عادةً، لا يجد القراء غير المختصين أية متعةً في قراءة نظريات الاقتصاد، وهذا البحث غير معني بذلك أصلاً وغير معني باختيار منظومة اقتصادية[١٢] محددة من بين المنظومات المطروحة (الماركسية أو الليبرالية أو الإسلامية) ولهذا يكتفى البحث بتقديم الأساس التعارفي للاقتصاد.

لطالما أثبتتْ التجارب التاريخيةأن تقليد أو استنساخ التجارب الاقتصادية ونقلها من مجتمع إلى آخر لا ينفع ولن تكون النتيجة شيئاً آخر غير الفشل لأن نجاح منظومة اقتصادية ما في مجتمع ما، لا يعني أبداً حتمية نجاحها في مجتمع آخر. لذلك لابد من وضع قاعدة يمكن لأي مجتمع أن يعتمدها ويستند إليها في سعيه لصياغة أو اختيار منظومته الاقتصادية.

(إن اختيار المنظومة يجب ألا يقوم فقط على أساس المعطيات النظرية للمنظومة الاقتصادية، إنما يقوم الاختيار على الظروف الموضوعية للأمة وتركيبها النفسي والاجتماعي، فالأمة هي مجال التطبيق. لا يمكن للتنمية الاقتصادية والمعركة ضد التخلف الاقتصادي أن تؤدي دورها المطلوب إلا إذا اكتسبت إطاراً يستطيع أن يدمج الأمة ضمنه. فحركة الأمة كلّها شرط أساسي لإنجاح أي تنمية وأي معركة شاملة ضد التخلّف الاقتصادي. لأن حركتها تعبيرٌ عن نموّها ونموّ إرادتها وانطلاق مواهبها الداخلية، وحيث لا تنمو الأمة لا يمكن أن تمارس عملية تنمية، فالتنمية للثروة الخارجية والنموّ الداخلي للأمة يجب أن يسيرا في خطٍ واحد)[١٣]. يدّعي هذا البحث أن الإطار الذي يدمج الأمة وينمّي طاقاتها ويستثمر حركتها في مواجهة التخلف الاقتصادي هو إطار التعارف.

صحيح أن الاقتصاد علم لكن علم الاقتصاد شيء والمنظومة الاقتصادية المطبّقة في هذا المجتمع أو ذاك شيء آخر. ومن خلال إطار التعارف تُختار المنظومة الاقتصادية التي تلائم الأمة. كيف يتم ذلك عمليّاً؟

يحدد أبناء المجتمع احتياجاتهم ومواردهم وطريقة العيش التي تتناسب مع واقعهم ومعتقداتهم وتاريخهم وخبراتهم. كما لابد لأبناء المجتمع من دراسة محاسن ومساوئ مختلف الأنظمة الاقتصادية التي جرَّبها العالم مثل (الرأسمالية والاشتراكية) في سياق البحث عن أفضل منظومة تنظم العلاقة بين الملكية والإنتاج وتحقق الكفاءة والعدالة في آنٍ معاً وتتيح المجال لتطوير أدوات الإنتاج. يتطلب ذلك كله منهم الحوار والتشاور وتلاقح الأفكار والاستفادة من التجارب السابقة بحثاً عن خطتهم أو منظومتهم الاقتصادية التي تقدم حلولاً لمشكلات الناس المتجددة.

تُبنى المنظومة الاقتصادية من القاعدة إلى القمة انطلاقاً من دوائر جغرافية صغيرة فيشارك الناس المقيمون في هذه الدوائر - من مختصين وغير مختصين - في وضع أسس وضوابط و »أعراف » هذه المنظومة لتكون أكثر تعبيراً عن مصالح الناس وأكثر واقعية ولتكون متحررة من أية قيود مفروضة من أعلى أو من الخارج.

لابد لأبناء المصالح التجارية والمهن المتشابهة وأبناء كل طبقة اقتصادية أيضاً من المشاركة الفعّالة بالتعارف فيما بينهم من جهة، ومع باقي شرائح وطبقات المجتمع من جهة أخرى بهدف صياغة أسس وأهداف منظومتهم الاقتصادية المتوازنة.

هكذا يتحمل أبناء كل منطقة جغرافية مسؤولية إدارة شؤونهم الاقتصادية والمالية ويتحملون أعباء توفير الاحتياجات المادية للمنطقة وتمويل مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالتبرع أو الشراكة أو باختيار نظام ضريبي يضمن واردات مالية كافية لتمويل هذه المشاريع، ويصبح كل فرد منهم حارساً لمنشآت ومشاريع المنطقة وأميناً عليها.

يحق للناس ومن مصلحتهم أن يقوموا هم باختيار طبيعة الأنشطة الاقتصادية في منطقتهم والاستفادة من أنشطة المناطق الأخرى، ويتطلب ذلك التواصل والتعارف مع أبناء المناطق الأخرى لوضع أعراف التبادل التجاري معهم. يمكن لأبناء كل منطقة أن يختاروا الاقتصاد الحر أو التعاوني أو المشترك وقد يبدعون منظومة خاصة بهم لم يسبقهم إليها أحد. هذه بعض معالم الطريق إلى بناء الاقتصاد التعارفي. وإليكم بعض المقاطع المقتبسة من كتاب الدكتور تيمور كوران في كتابه (الإسلام والثراء الفاحش) التي تتطابق مع ما ورد أعلاه:

"لا يمكن في المجتمعات الكبيرة أن يقوم تعاون مستدام نحو أهداف يؤمن بها كل أفراد المجتمع، ويتفهّمها الجميع بصورة مشتركة، إلا ضمن جماعات فرعية صغيرة كالعائلة أو فريق العمل أو المرتبطين بشراكات وثيقة[١٤].

«إن مشكلة الفرض والإجبار في تطبيق ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي يدعو لضرورة إقرار حق المرء في اختيار العيش وفقاً لقواعد الاقتصاد الإسلامي وعدم الاعتراف بحق الإسلاميين في فرض هذه القواعد على مجتمعاتٍ بكاملها»[١٥]. "لابد من تضمين الحريات الاقتصادية حرية إضافية وهي الحق في عدم التعامل بالفائدة، والحق في التعامل بها دون خوف أيضاً"[١٦].

لو دققنا في هذه المقاطع المقتبسة لوجدناها متطابقة إلى حدٍ كبير مع مبدأ التعارف علماً أن هدف كتاب الدكتور كوران هو نقد وربما رفض تجربة الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، لكنه قدّم نتائج تتوافق مع مبدأ التعارف رغم أنه لم يأتِ على ذكره أبداً. و ما يؤكد ذلك ما ذكره في الصفحة 84 عندما تحدث عن وجود خلافات في إيران حول السيطرة الحكومية على الاقتصاد فنقَلَ عن هاشمي رفسنجاني قوله حول اختلاف هذه الآراء: «إن الإسلام يستطيع استيعاب جميع هذه الآراء، ومن الأفضل أن تتوصل الأطراف المتضادة إلى إجماع و لكن إذا لم يكن الإجماع ممكناً فيجب أن يسود رأي الأغلبية و في حال لم يُفضِ رأي الأغلبية عملياً إلى نتائج، فمن الطبيعي إذاً أن تعود الجماعة إلى الرأي الآخر ». وهذا يتوافق بوضوح مع التعارف التخصصي في مجال الاقتصاد.

لكن كيف يمكن بناء الاقتصاد التعارفي في ظل الهيمنة الدولية على معظم موارد العالم وثرواته واقتصاديات شعوبه؟ لابد أن يتعارف المختصون فيما بينهم حول كيفية التخلص من هذه الهيمنة وإيجاد حلول للمشاكل الناجمة عنها. يجب البحث والتفكير بصوتٍ عالٍ لإيجاد مخرج للتعامل مع الهيئات الدولية المهيمِنة، فالتحرر من هيمنة المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية أصبح ضرورة للحياة الكريمة إلا إذا تغيرتْ «عقيدة » هذه المنظومة الاقتصادية وأصبحت عادلة تضمن تبادلاً عادلاً للثروات والمنتجات وتمنع الفقر وتحارب الاحتكار.

لقد ثبت فشل المنظومات الاقتصادية الاشتراكية والليبرالية بعد مضي أكثر من قرن على تطبيقهما. إن السبب الرئيس لفشلهما هو أنهما فُرِضتا على الأمم بالإكراه أيضاً وهذا ما لم يذكره تيمور كوران.

فقط في المجتمع التعارفي يمكن التوصل عبر الحوار المُلزِم دستورياً بين الاقتصاديين والسياسيين والمتدينين وممثلين عن المجتمع المدني إلى اختيار أفضل منظومة لمجتمهم وإلى حل لأية إشكالية قائمة بين ثقافة المجتمع والمنظومة الاقتصادية المقترحة كالإشكالية القائمة بين «الربا » و «الفائدة » مثلاً أو بين «الحرية الاقتصادية » و «الاحتكار » أو التحكم بالأسعار وغيرها من الأمثلة.

12- التعارف والقوة العسكرية للدولة

لا يسع ولا يسعى هذا البحث ولا يستطيع الباحث أيضاً أن يقدم رؤية عسكرية للدولة التعارفية وذلك لعدم التخصص. لهذا يكتفي بإرساء الركيزة الرئيسة لهذه الرؤية. فالدولة التعارفية كغيرها من الدول بحاجة لامتلاك القوة، وإن العمل بمبدأ «التعارف » يجعل استعمال القوة مبرراً في حالات محددة، حيث ينحصر استعمالها في حماية المواطنين ومصالحهم والدفاع عن سيادة الدولة ومؤسساتها وحماية عملية التعارف المجتمعي ومواجهة العنف أو أي تخريب مادي، وليس للتوسع وتحقيق أيّة أطماع ولا لهدم الدول الأخرى والتآمر عليها. ومن المتعارف عليه في تاريخ الدول ودساتيرها أن (الدفاع) هو هدف وعقيدة جيوش هذه الدول. كذلك تتعامل الدولة التعارفية مع أعدائها انطلاقاً من القاعدة القرآنية ﴿وأعِدُّوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيلِ تُرهبون به عدو الله وعدوكم﴾ – (الآية 60 – سورة الأنفال) فهي تتأهب وتستعد للدفاع عن سيادتها ومواطنيها وتقوم بترهيب العدو لتردعه عن الاعتداء ولا تبدأ بقتاله، فإذا اعتدى تدافع عن نفسها. لابد لكل دولة أن تضع قوانين وقواعد كمحددات شرعية إنسانية لامتلاك القوة وطبيعة وشروط وطرق استخدام القوة. يتعارف في هذه الدولة المختصون العسكريون والقانونيون والسياسيون على القواعد والشروط ذات الصلة بالقوة واستخدامها استناداً للدستور الذي جعل من التعارف أصلاً من أصوله وأساساً لمنظومته القانونية.

13- التعارف والمواطنة

المواطنة أساس الانتماء للدولة التعارفية والمواطنة لا تلغي كينونة الفرد وخصوصيته ولا تلغي الانتماءات الأخرى له كالانتماء القومي أو الديني أو المذهبي، لكنها تُنهي التفضيل على أساس هذه الانتماءات لتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية. في الدولة التعارفية يمكن ممارسة التعارف الفردي (بين مجموعة من المواطنين كأفراد) كما يمكن ممارسة التعارف الجماعي (كجماعات) حيث يمكن لجماعة منسجمة فكرياً واجتماعياً أو جماعة ذات مصالح اقتصادية ومهنية متشابهة أن تشارك بالتعارف كجماعة ويكون التعارف عندئذ بمثابة فرصة للجماعة لتقوية ذاتها وتمددها ودعايةً لها من جهة، واختباراً لفكرها وكوادرها وتنمية لمهاراتهم من جهة أخرى.

الفصل الرابع - التطبيق والإجراءات العملية في الدولة التعارفية

لابد أن تتبادر إلى الأذهان الأسئلة التالية حول كيفية تطبيق التعارف:

ما هي القواعد الإجرائية لتطبيق كل ما أتى به البحث؟ مثلاً: كيف يُطَبَّق التعارف؟ كيف تُبنى الدولة التعارفية من القاعدة إلى القمة؟ أين وكيف يجتمع الناس لبحث قضاياهم والتعارف على حلولها؟ ما الإجراءات التي يتبعونها ليختاروا رئيسهم مثلاً؟ كيف يُتَوصَّل للأعراف الناظمة في شتى مجالات الحياة وما الذي يضمن العمل بها؟ هل يمكن تطبيق مبدأ التكليف والترشيح بدل الترشح الذاتي لاختيار قائد مؤسسة أو دولة لمجرد أن أبناء مدينته أرادوا ذلك دون استشارته وموافقته على التكليف؟ ماذا لو رفض؟ كل هذه التساؤلات تعبّر عن مشكلة (التطبيق).إن مشكلة (التطبيق) هي بلاشك أهم مشكلة تعاني منها البشرية فيما يخص الالتزام بالنظريات والشعارات المعلنة.

تنشأ مشكلة عدم التطبيق إما عن قصور وخطأ في النظرية، أو عن غياب القواعد الإجرائية وعدم وضوحها لدى المعنيين بتطبيقها، أو عن غياب الإرادة الحقيقية للعمل. على أية حال، لا يستطيع صاحب النظرية أو الأطروحة وحده أن يضع كل الخطط العملية والقواعد الإجرائية وذلك لأنها أولاً، أكبر من إمكانيات الفرد. وثانياً، لأن تطبيق الخطط والإجراءات سيكون بطبيعته جماعياً فمن الأفضل أن توضع القواعد الإجرائية بمشاركة آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص. وثالثاً، لأنه كما يقول المثل: (أثناء المسير يُعرَف الطريق). ويقال أيضاً: (تعرف الطريق عندما تبدأ رحلتك الحقيقية)، ما يعني أننا سنتعلم ونكتشف الإجراءات العملية الصحيحة لتطبيق التعارف وآلياته بالتجريب أي بتطبيق منهج (التجربة والخطأ) وبمراجعة نقدية لكل تجربة، والاستفادة من تجارب الآخرين المتخصصين بالمسائل الإجرائية (إجراءات التداول – الحوكمة – فن الإدارة – دور الإعلام – الرقابة – تطبيق الإجراءات القانونية – فنون وآداب الحوار – البرمجة اللغوية العصبية). لكن وبرغم ذلك كله، لابد لصاحب الأطروحة أن يقدم رؤية أولية للقواعد الإجرائية أو نواة لخطة تطبيقية.

صحيح أن التعارف ليس فكرة جديدة أو غريبة، فالناس تمارس (التعارف البسيط) بالفطرة وبعضهم يمارس (التعارف المركب أي التعارف التخصصي) في بعض المؤسسات بفعل الضرورة أي في الحالات الطارئة التي يعجز فيها شخص مسؤول عن اتخاذ القرار بمفرده، لكن هدف الأطروحة هو أن يصبح التعارف منهجاً أو نظام حياة وليس فقط ممارسة فردية أو اضطرارية عابرة، لذلك لابد من وضع برامج تطبيقية وقواعد إجرائية لتحقيق هذا الهدف على مستوى المجتمع وإعادة بناء مؤسسات دولته.

كيف يصبح التعارف نظام حياة للفرد والأسرة والمؤسسة والدولة؟ كيف يصبح التعارف عقدا اجتماعيا ومنطلقا لدستور الدولة ورسالة عالمية؟ نبدأ من «الممكن » وصولاً إلى «ما يجب أن يكون ». إن التوصل لإعادة تشكيل مؤسسات المجتمع والدولة كلها وفق مبدأ التعارف يتطلب أن نبدأ بالممكن أي العمل بالإجراءات الممكنة وهي التالية:

أولاً- إحياء المصطلح

يجب إحياء مصطلح (التعارف) ومشتقاته لتدخل في ثقافة الناس والخطاب اليومي. يجب – مثلاً – إعادة نشر الأمثال والحِكَم ذات الصلة بالمعرفة والتعارف والعرف والتعرف والاعتراف وما يقابلها من مفردات معاكسة مثل التناكر والتجاهل والتنافر والجهل والإنكار والكراهية.